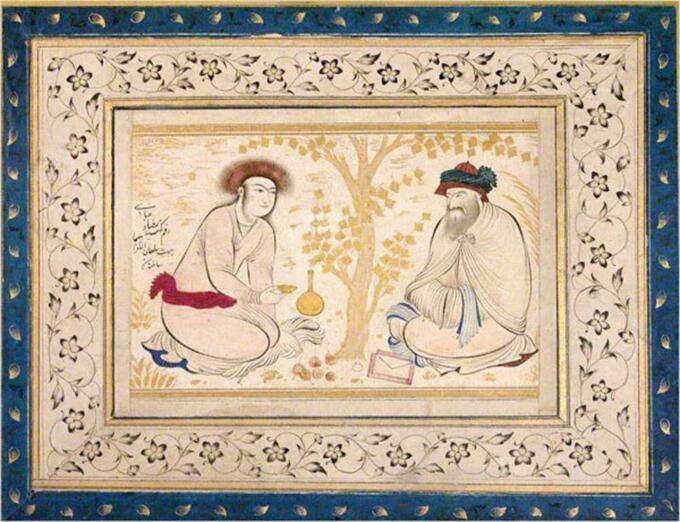

“Apa yang kamu baca?” Shams Tabrizi berkata pada Rumi yang tengah asik membaca buku – Rumi, yang pada awalnya menanggap sang Guru sebagai orang asing tak berpendidikan mengatakan “Sesuatu yang tidak dapat kau pahami!”. Menurut beberapa riwayat, sang guru lantas membakar buku yang tengah dibaca Rumi tanpa menyentuhnya, Rumi yang terperanjat lantas bertanya “Apa yang telah terjadi?” – dan Sang Guru menjawab: “Sesuatu yang tidak dapat kau pahami!”[1].

Setelah pertemuan pertama yang menghentak tadi, Shams Tabrizi yang misterius, didaulat menjadi guru spiritual oleh Rumi, sang sufis kenamaan Turki – pengajarannya sendiri dilakukan dalam waktu singkat, sekitar empat tahun – lalu Shams Tabrizi menghilang tanpa kabar, seperti kedatangannya yang juga tanpa keterangan. Namun, walaupun demikian, pengaruhnya dalam karya Rumi sangat kental terasa: terutama dalam sajak-sajak yang ditujukan Rumi untuk sang guru. Menurut Rumi, kekagumannya terhadap sosok sang guru bermuasal pada satu titik, bahwa Shams Tabrizi merupakan pujangga dan filsuf yang melampaui bahasa – bahwa apa yang tidak dapat dipahami [melalui kata-kata], merupakan jalan menuju pemahaman diluar bahasa, sebuah pemahaman menyeluruh yang hanya dapat dicapai tanpa ada hambatan berupa “kata” yang maknanya begitu terbatas[2]. Dan tentang pemahaman diluar kata-kata inilah, kita – manusia abad 21 – membutuhkan Shams Tabrizi, melebihi apapun.

Kekacauan Abad 21

Shams Tabrizi tercatat sebagai pujangga Persia yang lahir pada tahun 1185 di Tibriz, Iran – Ia meninggal 63 tahun kemudian dengan meninggalkan beratus puisi dan buah pemikiran yang pengaruhnya masih terasa berabad kemudian. Salah satu gubahannya yang paling terkenal berjudul “40 aturan tentang cinta” – dari rangkaian aturan tersebut, aturan ke-5 bersentuhan langsung dengan kekacauan terbesar yang dihadapi abad 21: yaitu kekacauan bahasa.

Aturan ke-5 tersebut berbunyi:

“Most of problems of the world stem from linguistic mistakes and simple misunderstanding. Don’t ever take words at face value. When you step into the zone of love, language, as we know it becomes obsolete. That which cannot be put into words can only be grasped through silence.”[3]

Dalam aturan diatas, Shams Tabrizi mengangkat sebuah ironi – bahwa salah satu sumber kesalahpahaman antar manusia berasal dari kesalahan [sistem] linguistik, sebuah perangkat yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesepahaman. Kesalahpahaman dalam bentuk inilah yang kemudian menjadi teror bagi masyarakat yang menggantungkan komunikasinya pada kata-kata – sebuah “komunikasi permukaan” yang kini terangkum dalam akun twitter, halaman facebook, jejaring whatsap, koneksi massenger, dan berbagai media komunikasi lain dengan kata-kata sebagai penyangganya. Sehingga bagi manusia abad 21 yang makin kecanduan bentuk komunikasi singkat, bahasa (dalam arti pemaknaan kata-kata) menjadi permasalahan tersendiri. Sebuah ilustrasi metalogue menarik diberikan oleh Gregory Bateson melalui dialog dibawah ini[4]:

Anak: Ayah, kenapa barang-barang jadi berantakan?

Ayah: Apa maksudnya? Barang-barang? Berantakan?

Anak: Aku lihat orang-orang menyibukkan dirinya mengatur barang-barangnya, tapi tidak pernah melihat mereka menyediakan waktu memberantakan barang. Nampaknya barang tersebut berantakan dengan sendirinya, lalu orang-orang merapikannya kembali.

Ayah: Barang-barang menjadi berantakan ketika kamu sentuh, bukan?

Anak: Tidak – tidak jika tidak ada seorangpun menyentuhnya. Tapi jika aku menyentuhnya – atau orang lain menyentuhnya – barang tersebut akan berantakan dan akan lebih berantakan jika yang menyentuh bukan aku.

Ayah: Maka dari itu kamu harus jauh-jauh dari meja kerja ayah. Karena barang ayah akan berantakan jika ada yang menyentuhnya.

Anak: Tapi kenapa setiap orang selalu memberantakan benda?

Ayah: Tunggu dulu. Ini tidak mudah. Sebelumnya, apa yang kamu maksud dengan berantakan?

Percakapan dalam metalogue Bateson masih berlangsung empat halaman kemudian, namun dari percakapan awal diatas jelas sudah bahwa “kata-kata” bisa begitu membingungkan dalam penggunaannya. Kebingungan ini menurut Bateson, berasal dari interpretasi pikiran yang berbeda dalam konteks pemaknaan, konsep budaya dan pengetahuan – sebuah perbedaan yang menjadikan kata atau kalimat menjadi multitafsir. Bagi ayah dan anak dalam percakapan diatas, kesepahaman dapat diatasi melalui dialog panjang yang berbelit-belit, tapi dalam dunia postmodern dengan jaringan komunikasi abstrak – dialog menuju kesepahaman adalah sebuah kemewahan dan bahasa membawa beban kekacauannya tersendiri.

Kekacauan bahasa sesungguhnya bukan suatu hal yang baru, ia telah termaktub dalam Kitab Kejadian (II: 4-9) ketika Tuhan mengacaubalaukan bahasa karena upaya manusia membangun menara Babel dengan tujuan mencapai langit. Bahasa menjadi sesuatu yang asing dan manusia tidak dapat memahami satu sama lain. Namun, perkembangan teknologi dan penyatuan [paksa] pola bahasa membentuk kembali semangat umat manusia untuk berkomunikasi satu sama lain – sehingga muncullah apa yang kita pahami sebagai komunikasi lintas budaya melalui berbagai medianya. Tapi, apakah dengan sebuah kesatuan bahasa – sebut saja bangun bahasa internasional – lantas umat manusia mencapai kesepahaman?. Pada kenyataannya – kita tahu – jauh dari itu. Sebuah fenomena yang khas “era global” kemudian muncul ke permukaan: kesamaan bahasa (melalui kata-kata) ternyata tidak cukup untuk membuat manusia memahami satu sama lain, ia menjadi kekuatan penghancur akibat kesalahpahaman yang muncul dari interpretasi yang berbeda. Dalam tataran praktis kita melihat bagaimana sebuah kata – sebut saja kata “sesat”, “feminisme”, atau “fundamentalisme”, dapat menimbulkan gelombang kesalahpahaman yang mengerikan dalam masyarakat.

Kesalahpahaman inilah yang pada akhirnya kerap hadir: ketika ketersediaan komunikasi lintas budaya dan lintas pemikiran tidak memberikan ruang yang cukup bagi setiap orang didalamnya untuk menjelaskan diri[5]. Kata-kata yang maknanya terbatas, semakin dikekang oleh kapasitas maksimal 140 karakter (atau pemberitaan media yang berdurasi 1 menit) – sehingga muncullah sebuah (jaringan) komunikasi dari berbagai arah, namun tidak terkoneksi dalam sebuah kesepahaman antara satu dengan yang lain. Pada akhirnya, orang-orang menjadi berantakan – meminjam istilah sang anak dari metalogue diatas – dalam interpretasinya sendiri.

Dibutuhkan: Shams Tabrizi Abad 21

Penyebutan Rumi terhadap gurunya sebagai pujangga “di atas bahasa” bukanlah tanpa sebab – ia tahu betul bagaimana sang guru membebaskan makna kata-kata melalui syair transenden yang pada akhirnya membuka jalan pencerahan bagi petualangan sufistik Rumi. Dan bercermin pada pola interpretasi yang semakin berantakan, rasanya kita membutuhkan seorang Shams Tabrizi abad 21 yang dapat membebaskan kata-kata menjadi sebuah jalan dialog – bukan sebagai sarana penegas makna semata. Sedangkan kita tahu persis, bahwa memunculkan dialog yang berbobot sangatlah sulit – terkhusus pada masa dimana aktivitas berbagi (act of sharing) kata-kata melalui status facebook atau twitter, menjadi lebih penting daripada pembacaan (makna) diri.

Terbentur pada kenyataan ini, maka semakin jelas duduk perkara yang memunculkan pola abstrak komunikasi: bahwa kekacauan pembacaan bukan hanya terletak pada salah interpretasi, tapi juga pada pelakunya yang tidak paham terhadap apa yang mereka bicarakan – sebuah pembacaan diri setengah hati yang semakin menjauhkan tujuan mencapai kesepahaman.

Lantas, apa yang kiranya dilakukan Shams Tabrizi jika ia hadir di tengah-tengah kekisruhan ini?.

[Saya membayangkan] hal pertama yang akan dilakukannya adalah menutup akun facebooknya. Tentu saja, karena semua permasalahan berawal dari keterhubungan maya yang termanifestasi dalam jejaring sosial. Setelah itu, Shams Tabrizi akan berkelana dari satu kota ke kota lain, berdialog secara langsung, mendengarkan (baik kata, intonasi, dan bahasa tubuh) dari lawan bicaranya, membangun sebuah jalinan komunikasi manusiawi yang tidak mungkin terangkum dalam kicauan twitter. Dan dalam perjalanannya, ia akan menyebarkan ajarannya yang telah membuat Rumi terkagum-kagum: bahasa metafora – sebuah bahasa yang melampaui kata-kata dan membebaskan makna tanpa terkukung konstruksi [interpretasi] individu. Karena munurut Shams Tabrizi, hanya melalui metaforalah kesepahaman dapat dihadirkan: ia tidak dipelajari dari buku, tidak dibatasi keyakinan dan agama, berada diluar salah dan benar, kesepahaman yang dicari dan mencari, kesepahaman yang dipahami dan tidak dipahami.

Melalui metafora tersebut, Shams Tabrizi mengangkat sebuah fakta bahwa komunikasi bukanlah tentang kata-kata semata. Ia tidak harus dipahami secara eksplisit – melalui sebuah kesepahaman paksa, namun dihayati sebagai sebuah jalan dialog yang memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk mencari kebenaran: dengan kata lain, sebuah komunikasi manusiawi – yang tidak tergantikan oleh jaringan dunia maya atau teknologi lainnya. Sehingga, jika saja Shams Tabrizi benar-benar mengada pada 21 ini, maka kita akan mendengarnya berkata: kata-kata, yang berasal dari kedalaman jiwa, tidak akan pernah melukai.

Dengan ketajamannya dalam memetakan bahasa, Shams Tabrizi tidak kalah lihai dengan para profesor ahli bahasa berabad kemudian. Walaupun pendekatannya tidak terurai dalam bangun keilmuan sistematis, namun fungsi bahasa sebagai “titik penghubung” telah terungkap dalam pemikirannya. Terlebih, posisinya sebagai ahli bahasa tidak bisa dipisahkan dari aspek spiritualitasnya – hal ini menjadikan bahasa dalam pandangan Shams Tabrizi berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai sarana pembacaan diri. Disinilah, sekali lagi, kita membutuhkan Shams Tabrizi: untuk membangunkan jiwa-jiwa yang terlelap dalam rimba kata-kata, sehingga memungkinkan munculnya dialog diatas kekangan pemaknaan bahasa – sebuah dialog manusiawi yang tidak setengah hati – jauh dari ilusi menara babel modern berbentuk jejaring sosial.

Keterangan Sumber:

[1] Maleki, Farida, 2011, Shams-e Tabrizi: Rumi’s Perfect Teacher, New Delhi: Science of the Soul Research Centre: hal. 12

[2] ibid.: hal. 40

[3] Shafak, Elif, 2009, The Forty Rules of Love, Viking Publisher, London: hal. 25

[4] Bateson, Gregory, 1987, Steps to an ecology of Mind, Jason Aronson Inc., New Jersey: p. 7

[5] Ahmed, Akbar, 1992, Postmodernism and Islam: Predicament and Promise, Routledge, London: hal. 15

Keterangan Gambar: nytimes

kontak via editor@antimateri.com

as usual 😀

qiqiqi, cant help it cuit :p

cermat dan indah sekali tulisannya.

Membakar buku Bijak? Seperti TNI dong?

Bijak adalah kata dari hati,

bukan buku yang akan terbakar api,

hati akan terus berpijar,

menerangi jalan tanpa harus membakar,

memuat berjuta-juta halaman,

tanpa takut akan kerusakan.