Membaca ulang Gombrich, E. H. (2006). The Story of Art (16th ed.). Phaidon Press. (Publikasi Perdana 1950)

Sejarawan seni sekaligus pengamat kebudayaan, Ernst Gombrich, membuka buku legendarisnya yang berjudul The Story of Art dengan kalimat menohok: “There really is no such thing as Art. There are only artists”. Pernyataan ini bukan hanya menyindir para kritikus yang sibuk mendefinisikan ‘apa itu seni?; tapi juga menyasar para akademisi yang mencoba menghubungkan seni dengan ragam aspek, mulai sosial, politik, budaya, hingga perkembangan terbaru dalam konteks ‘seni digital’. Dalam satu tarikan napas, Gombrich membongkar ilusi: bahwa seni bukanlah substansi, melainkan perbuatan, keberanian, dan eksperimen hasil karya manusia.

Masih hangat di ingatan tentang perdebatan pelabelan “art” pada NFT, atau pada AI-generated images. Debat yang sibuk menjungkirbalikan fakta dan persepsi, menjadi sia-sia jika disandingkan dengan gagasan Gombrich. Saya membayangkan sang Sejarawan tersenyum geli saja melihatnya, ungkapnya: Esensi seni hanyalah seniman [itu sendiri]. Jika tidak ada tangan, mata, atau tubuh yang berjuang dengan medium, tidak ada yang bisa disebut seni. Untuk memperkuat sekaligus mendukung argumennya, Gombrich membuka portal waktu–ia menelusuri perkembangan seni sejak Mesir kuno, Renaissans, Barok, hingga seni era modern.

Atau logikanya bisa dibalik: dari penelusuran lintas waktu inilah, maka Gombrich bisa dengan yakin menyatakan, there is no such thing as art!

The Story of Art di mulai pemaparan tentang seni prasejarah, namun karena topik ini telah dibahas edisi pada beberapa edisi sebelumnya, maka bagian ini sebaiknya dilompati saja (cek artikel: Pada Mulanya, Hanya Ada Seni). Periode selanjutnya yang kemudian di bahas secara mendalam adalah seni yang lahir pada era Mesir kuno. Periode ini, menurut Gombrich, tidak mengenal kata “estetika”–yang mengacu pada filsafat atau gagasan serta upaya menangkap keindahan dari realita alam semesta. Patung-patung Firaun dibentuk secara kaku dan simetris, bukan karena ketidakmampuan seniman Mesir kuno untuk meniru realitas, tapi justru karena memang bertujuan ‘melepaskan realita’. Seni, pada periode ini memiliki satu tujuan: sebagai kendaraan menuju imortalitas. Alhasil, tujuan seni bukanlah untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin keberadaan setelah mati.

Seni Musir kuno ternyata memiliki kutub oposisi, yaitu seni Yunani. Mereka mengguncang paradigm immortalitas dengan menempatkan tubuh manusia sebagai pusat seni itu sendiri. Tubuh telanjang diukir bukan sekadar persembahan untuk dewa, tapi guna merayakan konsepsi tentang kehidupan–dan dewa-dewi adalah representasi visi ideal masyarakat Yunani tentang kehidupan itu sendiri. Patung Hermes atau Apollo bukan hanya batu, tapi tubuh yang hendak bernafas. Realisme jadi obsesi pada periode ini. Seni berubah dari tanda kematian menjadi perayaan kehidupan.

Periode seni Romawi memiliki karakter yang berbeda, dimana estetika dikomodifikasi menjadi ajang kekuasaan. Seni di politisasi secara massif pada era ini. Potret kaisar, patung pahlawan, relief kemenangan, adalah bentuk propaganda. Jika Mesir kuno menciptakan seni untuk menghadapi waktu, Romawi menciptakan seni untuk menghadapi rakyat. Yang menjadi ironi adalah: bahwa bentuk yang kedua lebih memiliki bekas dalam ruang sejarah–propaganda visual tidak pernah mati, ia hanya berganti medium.

Ketika Romawi runtuh, obsesi realisme ikut runtuh. Di abad pertengahan, seni bukan lagi soal meniru alam, melainkan menyingkap surga. Ikon-ikon Bizantium menatap lurus ke mata, bukan untuk menggoda, tetapi untuk menembus jiwa. Perspektif, pada era ini diabaikan. Tubuh sama sekali tak proporsional, karena yang paling penting adalah aura kudus. Katedral dengan arsitektur Gotik adalah salah satu penjelmaan dari visi seni abad pertengahan: Seni, menjelma menjadi doa, bukan soal estetika formal. Di sini seni berhenti bicara tentang “realita” dan sepenuhnya diarahkan pada pencapaian “surga”.

Tetapi jangan lupa: iman juga politik. Arsitektur, patung, dan juga lukisan, adalah perangkat kuasa. Gombrich secara gambling menyebutkan bawa seni abad pertengahan bukan soal “keindahan”, melainkan bagaimana otoritas Gereja mengontrol massa melalui kooptasi rohani.

Mabuk surgawi pada abad pertengahan berakhir ketika Eropa memasiko era pencerahan. Renaissans–yang mengambil banyak inspirasi dari periode seni Yunani Kuno, adalah soal kebangkitan tubuh. Selain kembali pada realisme, perspektif adalan pijakan seni lain yang mulai berkembang pada era renaissans. Seni kini bisa dipetakan dengan rumus. Lukisan menjadi jendela matematis ke dunia seperti halnya Leonardo da Vinci membedah mayat demi melukis tangan yang sempurna. Michelangelo menyalin otot-otot manusia ke marmer, sedangkan Raphael menata komposisi guna mencapai apa yang disebutnya sebagai harmoni.

Gombrich menulis Renaissance sebagai perayaan akal budi manusia. Tapi di balik itu, perkembangan mesin patronase semakin merajalela: Paus, raja, keluarga Medici. Sehingga lagi-lagi, seni jatuh dalam pusaran propaganda. Fresko di Kapel Sistina bukan hanya seni, tetapi teologi visual sekaligus branding Gereja Katolik.

Jika Renaissance adalah harmoni, Barok adalah drama. Caravaggio meledakkan cahaya dan kegelapan. Bernini membekukan gerakan dalam marmer. Seni, pada era Barok bukan hanya meniru, melainkan mengguncang–memberi efek ketakjuban adalah tujuan utama seni para periode ini. Barok lahir sebagai propaganda Kontra-Reformasi Protestan, sehingga Gereja Katolik butuh seni yang bisa mengguncang iman, meluluhkan hati, dan menundukkan massa. Seni menjadi senjata dalam perang spiritual. Pada masa ini, muncul sebuah kesadaran: bahwa emosi adalah alat politik.

Seni modern hadir bersamaan dengan perkembangan teknologi mengingat abad ke-19 memberikan dunia revolusi industry. Termasuk dalam teknologi seni dimana dunia diperkenalkan pada produksi fotografi. Ilusi kini bisa diproduksi mesin. Lukisan kehilangan fungsi utamanya, yaitu estetika realisme. Dalam guncangan ini lahirlah impresionisme: Seni menjadi pengalaman melihat, bukan objek yang stabil. Seperti Monet yang melukis kabut, cahaya, dan refleksi–pada masa ini, realita dikalahkan oleh impresi. Selanjutnya hadir ekspresionisme, dimana seni adalah menjadi psikologi terbuka: Van Gogh menumpahkan kegelisahan di kanvas, sedangkan Munch menjerit di hadapan modernitas.

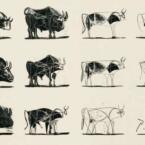

Namun, sejarah seni tidak berhenti disana. Hadirlah Picasso yang dengan lantang menghancurkan perspektif melalui gagasan kubisme. Dunia tak lagi dapat dilihat dari satu sudut pandang, melainkan pecahan. Mondrian lantas mereduksi dunia menjadi garis dan warna, sedangkan Kandinsky melukis musik. Dalam konteks ini, seni tak lagi meniru realitas, tapi menciptakan kosmos melalui dekonstruksi persepsi akan realita.

Di awal abad 20, muncul seni yang lahir dari kengerian perang: Dadaisme. Duchamp meletakkan urinoir di galeri, menamainya “seni”, lalu menertawakan semuanya. Seni berhenti menjadi jawaban, mulai menjadi pertanyaan. Setelah fase Dadaisme, seni menjadi semakin liar–masuklah periode modernisme dimana esensi seni diletakkan pada satu kata yang memiliki makna utopis: avant-garde. Dan gagasan ini kembali menghantarkan kita pada diskusi di awal: Seni tidak ada, yang ada adalah seniman yang beradaptasi dengan konteks jaman.

Seni selalu lahir di titik gesekan. Antara realitas dengan imajinasi. Antara kekuasaan dan kebebasan. Antara iman dan keraguan. Ketika keduanya bersentuhan, maka lahirlah ledakan: piramida Mesir, fresko Renaissance, lukisan Van Gogh, instalasi kontemporer. Dengan kata lain, seni tidak lain adalah ledakan eksistensial manusia. Melalui bukunya, Gombrich memberikan penegasan berulang, bahwa seni bukan substansi abadi, melainkan energi yang muncul setiap kali manusia menolak tunduk sepenuhnya pada dunia.

Sumber Gambar Muka: Rembrandt van Rijn, Artist in his Studio, ca. 1628, Wikiart

kontak via editor@antimateri.com