Buku berjudul Culture, Identity, and Politics (diterbitkan 1987 oleh Cambridge University Press) berisi rangkuman dongeng politik karya Ernest Gellner. Kenapa disebut dongeng, nanti saya kemukakan. Dalam studi ilmu sosial sendiri, Gellner dikenal sebagai seorang sosial-antropologist yang meletakkan pemahaman dasar tentang konsepsi nasionalisme (Nation and Nationalism, 1983). Pengaruh Gellner tentu sangat besar, terlebih pada masyarakat pecandu teori yang terbiasa mereproduksi gagasan. Alhasil kutipan dari Gellner (sama halnya dengan Benedict Anderson) dapat ditemukan hampir dalam setiap tulisan tentang bangsa dan kebangsaan. Tapi rasanya agak sedikit membosankan untuk menulis tentang nasionalisme di sebuah minggu siang yang cerah ini. Juga akan sangat membosankan membicarakan Gellner dengan pendekatan serius ala buku teks akademis–karena dari apa yang saya tangkap dari beberapa tulisannya, Gellner adalah seorang komikus: mengkritik kondisi sosial dan teori pendahulunya dengan gaya kocak khas penulis Cheko. Dalam buku berjudul Culture, Identity, and Politics, Gellner habis-habisan berkelakar dengan humor gelap yang terkadang mengundang rasa kesal (karena ada benarnya). Culture, Identity, and Politics adalah kumpulan essay (dari tahun 1976 hingga 1986) tentang beragam reaksi atas perubahan sosial Gellner dan kontentasi teorinya. Ketiganya–budaya, identitias dan politik–digunakan sebagai teropong dalam melihat berbagai peristiwa yang terjadi. Tapi karena si pemegang teropong senang berkelakar, maka pemetaan wilayah jadi dibuat kacau olehnya.

Sebut saja negara bernama Vodkubuzia yang dikemukakan pada bab pertama. Negara ini memiliki ibukota bernama Manich Depression (Gellner memberikan keterangan bahwa anda akan menemukan kota ini jika melihat peta dengan sungguh-sungguh–Vodkubuzia adalah fiktif, tapi wilayah bernama Kuma-Manych Depresssion memang ada). Menurut Gellner, negara ini menjadi menarik karena beberapa politisinya (dan sebagian masyarakatnya) mengidap apa yang ia sebut sebagai Trauma Resistance (atau istilah kerennya TR). Setelah dilacak, para pengidap TR ini berasal dari era dimana Vodkubuzia mengalami masa kelam. Alhasil, mereka tidak lagi mampu merasakan trauma apapun (karena sudah kebal). Dua puluh tahun kemudian, ketika para pengidap TR ini menjabat di berbagai instansi pemerintahan, sebuah ide muncul untuk membuat sebuah hari peringatan: Trauma Day. Pada hari inilah, (ceritanya) Gellner diundang oleh pemerintah Vodkubuzia sebagai seorang bloblogist yang bertugas mengumpulkan data tentang trauma. Berikut (ceritanya) adalah ringkasan dari laporan akhir sang bloblogist, “…tidak ada jawaban mudah, bahkan mungkin tidak ada cara [untuk menghilangkan TR]. Penyakit ini menyebabkan masyarakat terbagi dua: menjadi puritan suci tanpa kompromi, atau praktisi realpolitik teledor tanpa gagasan. Keduanya sama sekali tidak dapat saya pahami hanya dengan menggunakan kerangka “traumatis” saya sendiri. Namun satu hal yang dapat dipastikan bahwa walaupun TR ini mewabah, tapi keberadaannya tetap memberikan izin moral bagi seseorang untuk tetap merasa cemas.” Laporan Gellner tentang Vodkubuzia berakhir disini.

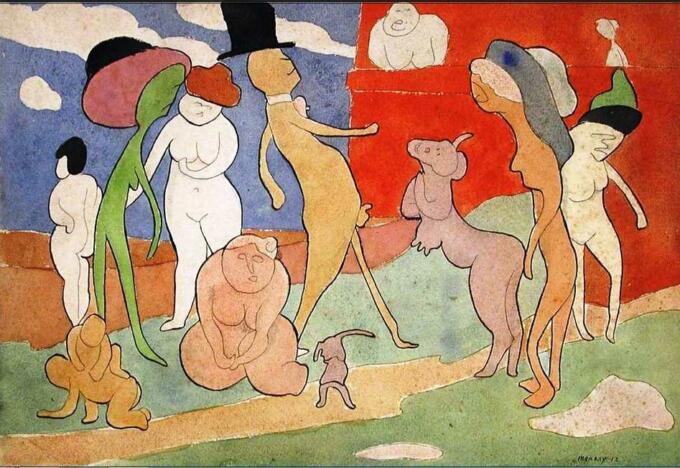

Cerita tentang politisi (dan masyarakat) pengidap TR di Vodkubuzia adalah humor gelap yang menjadi benang merah bagi bab-bab selanjutnya pada buku ini. Voldemar Tomusk dalam esay berjudul “Big Freeze in Vodkobuzia: the Path of the Past, and Involution of the Post-Communist Academia” (2007), menjelaskan bahwa analogi Vodkubuzia mengacu pada kemandegan yang terjadi di negara-negara post-komunis di timur Eropa. Bisa saja Tomusk benar, tapi rasanya TR dapat terjadi dimanapun–karena pada uraian selanjutnya Gellner tidak hanya berbicara tentang negara post-komunis, tapi pada bentang yang lebih luas: mulai dari pembentukkan Eropa (bab dua), pengaturan masyarakat di Maroko (bab tiga), romantisisme trauma Yahudi (bab empat), kegalauan Hamlet yang melekat pada masyarakat Eropa (bab delapan) hingga kecemasan kolektif yang di usung Ayatollah Khomeini (bab sembilan). Seluruh topik yang terserak ini ternyata memiliki dasar yang sama: yaitu rasa kebal pada trauma–karena toh walaupun memiliki pengetahuan tentang sejarah, manusia tetap jatuh pada lubang yang sama (menurut Gellner, ketika rasa sakit yang satu berakhir dan tatanan menjadi ajeg, setiap masyarakat cenderung menciptakan pembaruan: pada tatanan, dan juga pada rasa sakit dalam proses pembentukannya). Kecenderungan ini terjadi pada kompleksitas masyarakat Eropa juga pada bentuk masyarakat tribal (sebelum negara) di Maroko. Dalam mengemukakan perbandingan ini, Gellner menyatakan bahwa dalam setiap kohesi sosial membutuhkan dua kutub: yaitu memori kolektif dan amnesia kolektif. Memori dibutuhkan sebagai bentuk pembenaran (singkatnya skenario drama), sedangkan amnesia dibutuhkan agar masyarakat lupa akan luka yang dulu pernah dialami (atau sebagai obat kebal akan trauma). Negara bangsa di Eropa dibangun (dan dipertahankan) atas dasar keduanya (sehingga perang menjadi adil, dan sebagainya, dan sebagainya…). Sedangkan pada masyarakat tribal di Maroko, kohesi sosial dihasilkan atas keberadaan musuh bersama–dengan kata lain, setiap kohesi sosial sangat rentan dijangkiti TR, (atau dalam kelakar Gellner: kadarnya akan meningkat jika tatanan sosial berada di tangan pemimpin yang hobi memakai kostum aneh-aneh).

Konsekuensi kemudian dari perilaku pengidap TR inilah yang kemudian hadir secara nyata. Sebagaimana dikemukakan dalam laporan tentang Vodkubuzia, kesulitan dalam merasakan trauma membuat pengidapnya mencari ekses melalui puritanisme fanatik dan permainan politik praktis tanpa visi. Gellner menggambarkan pola ini terjadi secara gamblang pada kontestasi politik di Vodkubuzia–tapi ternyata Vodkubuzia ada dimana-dimana. Pada kubu para puritan yang fanatis, identitas (dapat berbentuk budaya, ras, ataupun agama) bersifat layaknya ketakutan pada kematian (thanatos) atau dorongan seksual (eros): begitu mendesak. Dalam pandangan Gellner, desakan ini memunculkan romantisme pada trauma yang kemudian membentuk kekuatan sosial yang kuat–romantisme ini ditemukan dalam relasi sosial (dan politis) Yahudi juga pada revolusi Iran tahun 1979. Di sisi lain terdapat kubu realpolitik, yang diisi jajaran politisi “yang berpolitik untuk politik itu sendiri”. Rasa kebal pada trauma telah membuat mereka kehilangan ikatan emosional dengan masyarakatnya. Lebih parahnya, konteks ini tidak mengacu pada pandangan politik tertentu–Gellner mengutip Hegel yang menyatakan bahkan dalam masyarakat egaliterpun sebuah rumus berlaku “bahwa kesetaraan bertujuan untuk kedamaian, tapi satu kelompok akan lebih damai daripada yang lain”. Politik di tangan pengidap TR adalah permainan bidak catur semata, sehingga sebuah bidak yang dikorbankan adalah wajar untuk mencapai kekuasaan. Lucunya, dibawah pemimpin seperti inipun kohesi sosial tetap terbangun–dalam bentuk yang praktis pula. Gellner mengemukakan, masyarakat yang dilekatkan dengan kohesi macam ini tidak memusingkan perihal identitas (bahkan tidak peduli dengan sejarah). Pilihan politik akan bergerak pada pemimpin yang memenuhi desakan praktis mereka–dengan kata lain, kohesi politik kemasan kaleng.

Tapi kita semua tahu bahwa penyakit bernama TR tidaklah nyata (setidaknya belum tercantum dalam daftar penyakit berbahaya versi WHO). Hanya saja semua gejala yang melekat pada TR dapat kita temukan dimana-mana. Disinilah kita dibuat jengkel oleh pandangan Gellner: membaca essay semi-fiktifnya seakan-akan kita menonton film futuristik dengan kenyataan yang sudah ada didepan mata. Rasa jengkel semakin bertambah ketika pada bab sepuluh Gellner seakan meramal kondisi perubahan sosial-politik di era modernisme akhir ketika masyarakat telah jemu dengan segala rasionalitas dan efektivitas modernisme (sebuah pandangan serupa juga dikemukakan oleh Anthony Giddens dalam Life Politics (1994) dalam konteks perkembangan masyarakat, bukan pada uraian kohesi sosial). Menurut Gellner, pada saatnya sihir modernisme akan hilang dan masyarakat akan memilih (dengan sadar ataupun tidak) untuk menjadi tidak rasional. Pernyataan ini seakan meramal kondisi politik saat ini, dimana menjadi seorang presiden, tidak lagi harus primus inter pares, tapi siapa saja yang mampu membunyikan kaleng secara lebih lantang. Yang menjadikannya lebih buruk adalah: jika pada kondisi Vodkubuzia kelompok puritan dan politisi kaleng berada pada sisi yang berlainan, maka pada realita saat ini, mereka melakukan fusi dan berayun pada pendulum kepentingan yang sama. Jika saja Gellner masih hidup saat hiruk pikuk post-truth saat ini, entah bagaimana lagi ia akan menggambarkan Vodkubuzia. Tapi setidaknya ia sudah mencoba menawarkan remedi. Pada bab terakhir bukunya ia meminjam solusi radikal dari filsuf Willard Van Orman Quine yaitu dengan melakukan pengasingan kosmik (cosmic exile). Pengasingan kosmik ala Quine ini menggunakan pendekatan Rene Descartes yang melakukan pengandaian akan adanya sebuah visi total yang secara internal koheren, tidak bergantung pada visi duniawi, dan mampu memberikan pandangan yang sama sekali berbeda–sebuah visi yang netral dan tidak memihak. Gellner sendiri tahu, seperti halnya Vodkubuzia, pengasingan kosmik adalah sebuah fiksi. Yang membedakannya adalah: jika mimpi buruk Vodkubuzia saat ini telah menjelma nyata, tapi pengasingan kosmik masih menjadi misteri kehidupan. Di akhir, Gellner menutup dengan sebuah judul (yang isinya ia biarkan kosong), berbunyi: He who understands me need not disavow the assertions by which he has reached this perception, but may and should continue to use the ladder by which he has ascended.

kontak via editor@antimateri.com