Jika ada tema paling umum dalam dunia kepenyairan, maka puisi tentang rembulan adalah jawabannya. Simak saja: Alma Phoebe adalah sebutan sekaligus penekanan atas betapa pentingnya posisi rembulan dalam puisi epik Aeneid karya Virgil. Li Po, pujangga kenamaan negeri Tiongkok menuliskan bahwa ia hanya memiliki dua kawan setia, yaitu rembulan dan cangkir anggur dalam puisi berjudul Drinking Alone under the Moon. Lalu ada Federico Garcia Lorca yang senantiasa mabuk akan rembulan dalam Romancero Gitano. Juga T.S Eliot yang berkisah tentang hubungan benci tapi rindu antara gypsy dan rembulan dalam Ballad of the Moon.

Pun dalam khasanah sastra Indonesia, entah berapa ratus puisi yang lahir dari hasil hubungan–gelap ataupun tak gelap–para penyair dengan sang muse ultima, rembulan. Walau, harus diakui, dalam syair-syair di Indonesia, rembulan kerap direduksi sebagai alusi kecantikan–entah karena indah tanpa cela, atau kurang imajinasi saja. Tapi di antara ratusan puisi gagal paham, terdapat beberapa pujangga yang berhasil menempatkan rembulan kembali pada tempatnya: di langit, atap paling rindang. Salah satu dari segelintir pujangga tersebut adalah Joko Pinurbo.

Ya, walaupun memiliki awal yang canggung, tulisan ini merupakan upaya untuk memberikan penghormatan bagi sang pujangga yang telah menjaga gairah susastra di negeri ini. Dalam rentang karir berpuisinya, Joko Pinurbo memberikan warna tersendiri bagi kepenyairan Indonesia melalui gaya puisinya yang ringan, namun tetap mampu bermain bersama ironi dan absurditas [humor] kehidupan–dua menu pokok yang nampaknya laku keras di kalangan generasi muda. Tapi bagi generasi ‘retro’ seperti saya, gaya lirih yang ditawarkan Jokpin pada puisi-puisi awalnya, terlampau melekat melebihi gaya santai yang ia kembangkan kemudian. Entah mungkin karena nostalgia, atau sentimentalia semata, rangkaian puisi dalam antologi Baju Bulan, contohnya, selalu menggelitik dengan cara yang misterius.

Sedikit cerita mengapa antologi Baju Bulan menjadi istimewa. Saya membeli antologi tersebut ketika menghadiri sebuah acara kesusastraan di Taman Ismail Marzuki, beberapa tahun silam. Jangan tanya acaranya, karena ingatan saya sudah kabur sebagian, namun satu yang saya ingat betul: bahwa saat itu Pak Jokpin menjual sendiri bukunya sambil, mungkin saja, menunggu jadwal pembacaan puisinya. Terdapat beberapa stand kecil di luar panggung utama, kala itu hujan rintik-rintik, dalam hati saya bertanya-tanya: kenapa panitia membiarkan seorang penyair besar kehujanan? Tak lama, beberapa panitia sibuk memasang tenda tambahan agar buku-buku yang hendak di jual tidak basah; alhasil, buku-buku terhindar dari hujan, namun sang pujangga masih kehujanan karena ternyata tenda terlampau kecil untuk menaungi buku sekaligus penyairnya. Orang-orang bubar jalan, termasuk beberapa remaja yang tengah antri meminta berfoto bersama. Tak lama, hujan kecil meminta diri. Panitia pun sibuk mempersiapkan panggung; rupanya acara pembacaan puisi dan bincang-bincang akan segera dilaksanakan.

Singkat cerita, acara bincang-bincang bersama Pak Jokpin pun dimulai. Saya lupa berapa puisi yang dibacanya kala itu, yang saya ingat ada selipan “Penjual Kalender”, dan sudah barang tentu, “Baju Bulan”.

Penjual Kalender

Pawai tahun baru baru saja dibubarkan sepi.

Sisa suara terompet berceceran, sebentar lagi basi.

Lelaki tua berulang kali menghitung receh di tangan,

barang dagangannya sedikit sekali terbeli.

“Makin lama waktu makin tidak laku,” ia berkeluh sendiri.

Anaknya tertidur pulas di atas tumpukan kalender

yang sudah mereka jajakan berhari-hari.

Lelaki tua membangunkan anaknya. “Tahun baru

sudah tiba, Plato. Ayo pulang. Besok kembalikan saja

kalender-kalender ini kepada pengrajin waktu.”

Perempuan itu masih setia menanti ketika dua orang

pejuang pulang dinihari. “Selamat tahun baru, tuan-tuan!”

Tuan besar segera mampus dihajar kantuknya.

Tuan kecil segera ingin menyambung tidurnya.

Ibunya menepuk pantatnya: “Kau telah dinakali waktu,

Buyung? Kok tubuhmu terhuyung-huyung?”

Ia ibu yang pandai merawat waktu. Terberkatilah waktu.

Dengan sabar dibongkarnya tumpukan kalender itu.

Ha! Berkas-berkas kalender itu sudah kosong,

ribuan angka dan hurufnya lenyap semua. Dalam sekejap

ribuan kunang-kunang berhamburan memenuhi ruangan.

(2003)

Baju Bulan

Bulan, aku mau Lebaran. Aku ingin baju baru,

tapi tak punya uang. Ibuku entah di mana sekarang,

sedangkan ayahku hanya bisa kubayangkan.

Bolehkah, bulan, kupinjam bajumu barang semalam?

Bulan terharu: kok masih ada yang membutuhkan

bajunya yang kuno di antara begitu banyak warna-warni

baju buatan. Bulan mencopot bajunya yang keperakan,

mengenakannya pada gadis kecil yang sering ia lihat

menangis di persimpangan jalan. Bulan sendiri

rela telanjang di langit, atap paling rindang

bagi yang tak berumah dan tak bisa pulang

(2003)

Hujan kembali datang ketika puisi dibacakan. Panitia sibuk mengamankan peralatan panggung. Sedangkan sang pujangga asik membacakan puisi-puisinya, tanpa terganggu hujan ataupun penonton yang kocar-kacir takut kena basah air hujan yang tidak seberapa. Setelah beberapa saat, Pak Jokpin selesai membaca puisi, ia membereskan kursi lalu kembali duduk di tenda tempat penjualan buku puisinya. Ujar panitia, “acara ditunda menunggu hujan reda”. Tapi, acara apa yang ditunda? Karena toh puisi sudah selesai dibaca. Terlepas dari bagaimana kelanjutan acara tersebut, sebuah pertanyaan kembali menggangu: mengapa seorang pujangga diberi panggung di luar? Sedangkan para akademisi (pada acara yang sama), menempati panggung utama, di dalam ruangan?

Mungkin beginilah nasib negeri para penyair rembulan karbitan yang hanya peduli pada tafsir awam tentang keindahan. Padahal rembulan, menurut Jokpin, rela telanjang demi gadis kecil yang menangis di persimpangan jalan. Dan kemungkinan besar, rembulan dalam puisi Jokpin, juga tidak takut akan hujan.

Bersama sang rembulan, malam ini sang Pujangga telah menemukan tempat sejatinya–berpuisi, dalam syair-syairnya sendiri.

(Bandung, 27 April 2024)

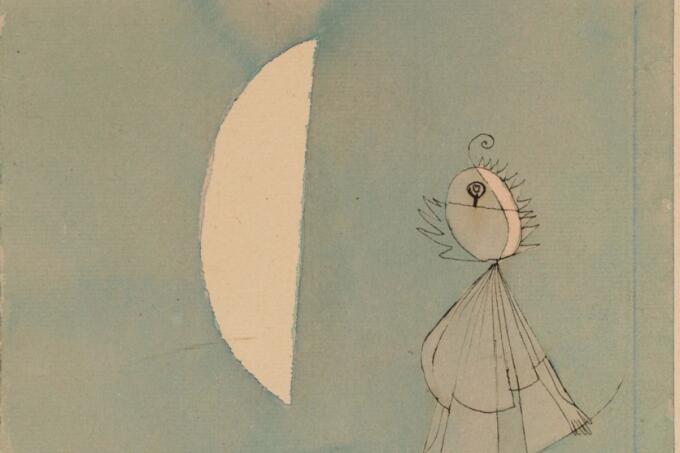

Gambar: Paul Klee, Plants in Moonlight (Wikimedia Commons)

kontak via editor@antimateri.com