Segelintir pertanyaan yang sebetulnya tidak tajam-tajam amat tapi cukup menggelitik untuk dilemparkan, saya hadirkan sebagai pembuka untuk tulisan ringan kali ini, diantaranya: Apakah gagasan subversif bisa lahir melalui pesta liar dan foya-foya? Apakah gagasan subversif–yang notabene memiliki arti penggulingan sebuah sistem–hanya terbatas pada ranah politik semata? Bagaimana kemudian, perayaan kreativitas para seniman, bisa mengkritik sistem sosial ekomoni politik? Lalu, bagaimana sebuah studio seni mampu menjadi ruang kritik yang equivalen dengan [ruang] kelas di universitas–atau bahkan lebih kritis, tajam, dan jujur? Dan siapa dalang kerusuhan yang berhasil mengumpulkan para seniman jenius dan menempatkan mereka di garis depan barisan pendobrak tatanan industri seni?

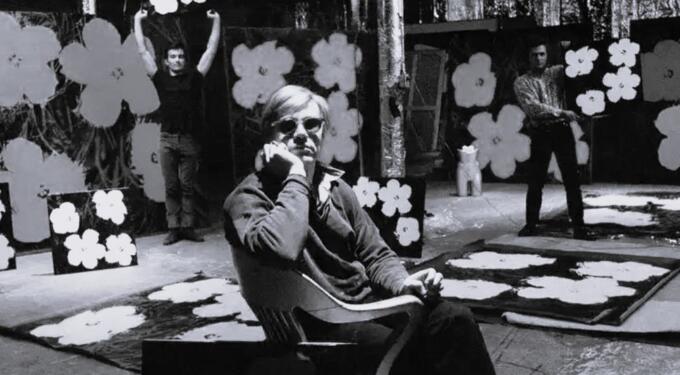

Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas, rasanya akan terjelaskan hanya dengan menyebut nama: Andy Warhol. Ia dan studionya, The Factory, lantas menjadi simbol seni modern: sebuah aliran seni yang lahir dari perpaduan kreativitas, sarkasme, nihilisme, dan rasa humor ‘canggih’ yang rentan untuk disalahpahami. Terletak di kota New York, The Factory berpindah sebanyak tiga kali selama masa berdirinya. Yang paling ikonik adalah lokasi pertamanya, dikenal sebagai The Silver Factory, studio ini terletak di 231 East 47th Street (1962–1968). Penamaan The Silver Factory mengacu pada penggunaan aluminium foil, yang memberikan nuansa glamor subversif (ditangan Warhol, ternyata subversif bisa menjadi sangat glamor :D). Setelah percobaan pembunuhan terhadap Warhol pada 1968, studio dipindahkan ke 33 Union Square West (1968–1973), lalu ke 860 Broadway (1973–1984), di mana fungsinya bergeser menjadi ruang produksi yang lebih komersial. Meski berpindah-pindah, The Factory tetap menjadi simbol kebebasan artistik, eksperimentasi budaya, dan ruang pertemuan antara seni, musik, mode, dan politik alternatif di jantung Manhattan.

Lalu, bagaimana jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya? Mari kita telusur satu-persatu.

Dari ragam imaji dan simbolisasi misterius yang melekat pada The Factory, eksplorasi sex (dengan ragam gaya dan ekspresinya) dan konsumsi drugs dalam beragam rasa, adalah dua hal yang kerap muncul ke permukaan. Walaupun demikian, pesta di studio milik Warhol tidak melulu soal intimasi fisik, mengingat banyak seniman–termasuk diantaranya musisi/produser John Cale–menyebut The Factory sebagai ‘ruang seni yang lahir dari eksperimen sosial’ (Jones, 2002). Dan jika mengacu pada nihilisme akut (salah satu ‘menu utama’ yang ditawarkan The Factory), rasa-rasanya hasil akhir bukanlah tujuan utama, karena intisari dari eksperimen sosial absurd ala The Factory adalah eksperimen itu sendiri.

Adalah Greil Marcus (1997) yang secara gamblang menjelaskan tentang bagaimana subversivitas dapat hadir dalam ekspresi dan eksperimen seni. Menurut Marcus, seni sama sekali bukan pajangan atau pertunjukkan semata; di tangan orang-orang yang tepat dan konteks yang sesuai, seni memiliki daya dobrak lebih kuat dari buku teks perkuliahan. Ia mengada dan meresap dalam gagasan masyarakat tentang budaya, tatanan sosial-ekonomi, hingga politik. Mengambil gagasan dari Situationist International (SI), gerakan seni dan intelektual Eropa di akhir 1950an, Marcus mengangkat pentingnya praktik dérive (berkeliaran tanpa tujuan) dan détournement (pembajakan simbol budaya), sebagai bagian dari praktik subversif. Dérive bukanlah bentuk pelarian, namun merupakan “situasi” yang menciptakan realitas lain. Sedangkan pesta dan foya-foya merupakan sikap anti-produktif, menolak sistem nilai kapitalistik yang dengan semena-mena menuntut efisiensi dan hasil.

Namun, jika dibandingkan dengan SI, daya dobrak The Factory lebih bergema. Hal ini dikarenakan instrumentaslisasi sistem kapitalisme yang berhasil ‘dibajak’ oleh The Factory –karena di tangan Warhol, kapitalisme hanyalah lelucon sehari-hari, yang nilainya tidak lebih dari sekaleng sup. Poin ini menghantarkan kita pada pertanyaan selanjutnya terkait posisi subversif di luar ranah politis.

Subversif, dalam memori kolektif masyarakat Indonesia, adalah kata yang menanggung beban dosa bernama makar. Kata ini menjadi label bagi siapa saja yang menentang rejim, sekaligus justifikasi penekanan atas gagasan yang bersebrangan dengan penguasa. Dalam ranah sosial-ekonomi dan juga budaya, subversif memiliki makna pembangkangan pada tatanan nilai yang sudah ajeg. Dan sama halnya dengan mekanisme politik, subversivitas (dalam bentuk apapun) kerap berhadapan dengan pedang tajam sistem yang selalu mengarah ke satu arah. Octavio Paz, mengungkap (dalam Elkins dan Montgomery, 2010): “Rebellion is born of the spectacle of irrationality, a universe where nothing seems to have purpose or order… Subversion is the creative energy of the rebel”. Dan ketika The Factory menerapkan gagasan irrasional pada nilai ekonomis sebuah karya seni dan menolak konsepsi seni sebagai komoditas, maka yang menjadi sasaran Warhol adalah sistem kapitalisme budaya (Kattenberg, 1996).

Lalu, pertanyaan sampai pada kelindan antara studio seni dan kritik [khususnya kritik terhadap sistem kapitalisme]. Dalam The Studio Reader, Elkins dan Montgomery (2010) menggagas bahwa studio bukan sekadar ruang produksi, tapi juga ruang mental dan sosial. Studio adalah “liminal space”–ruang ambang yang membuka dialog antara seniman dengan ragam refleksi di luar dirinya–mulai dari refleksi sosial hingga refleksi tentang kegilaan. Oleh karenanya, tidak terlalu jauh rasanya, jika kita memposisikan The Factory sebagai ruang hibrida yang mencampur seni, pesta, dan kerja kolektif. Elkins dan Montgomery menyebutnya sebagai ‘teater resistensi’, yang jika dibandingkan, dapat jauh lebih tajam dan jujur dari analisis yang dihasilkan di ruang akademik. Kattenberg (1996) menyatakan bahwa muasal dari kejujuran subvesif seni terletak pada posisinya yang tidak terikat nilai ekonomi. Alih-alih, seni menciptakan sistem tandingan yang bergerak pada kebebasan radikal yang tidak terikat pada ‘outpout’ atau ‘kontribusi’. Bahkan pada satu titik, seni dapat mengkritik dirinya sendiri.

Konsepsi ambiguitas inilah yang rasanya diresapi betul oleh Andy Warhol. Kattenberg (1996) mengungkap, bahwa keengganan Warhol untuk menjelaskan dirinya adalah upaya sang artis dalam bereksperimen tanpa henti. Dan bagi sebuah sistem, eksperimen [seni] tanpa henti adalah ancaman laten yang sama bahayanya dengan aksi protes massa yang turun ke jalanan. Sehingga, dalam sejarah seni, The Factory tetap menjadi simbol bagi eksperimen dengan segala bentuk, baik yang terbayangkan ataupun yang tidak. Warhol membuka ruang bagi semua orang: selebriti, queer, junkie, musisi, seniman jalanan–sebuah ruang demokratis avant la lettre–yang mengaburkan batas pesta, kolaborasi kreatif, dan kritik subversif.

Sumber Gambar: Andy Warhol, Father of Pop, Matis

Sumber Bacaan:

Elkins, J. & Montgomery, S. (eds.). 2010. The Studio as a Kind of Camelot. The Studio Reader: On the Space of Artists, 283–293. Chicago: University of Chicago Press.

Jones, J. 2014. My 15 minutes. The Guardian. 12 Februari 2002.

Kattenberg, P. 1996. The Value of Culture: On the Relationship between Economics and Arts. The Value of Culture, Arjo Klamer (ed). 205–213. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Marcus, G. 1997. The Situationist International and the Rediscovery of the Revolutionary Avant-Garde. October. 79: 24–45

kontak via editor@antimateri.com