Sejarah tentang taman, sama tuanya dengan sejarah agama. Dalam injil, taman diekspresikan melalui kata “paradise”, memiliki arti sakral yang bersinggungan dengan konsepsi manusia tentang surga. Taman dalam literatur Persia disebut “pardis”, berasal dari kata “paridaiza”, sebuah gambaran surga yang turun ke bumi (Babaie, 1997). Konsepsi taman juga ditemukan dalam agama-agama kuno walau memiliki makna yang sedikit berbeda dari konsepsi paradisa. Dalam uraian Wilkinson (1994), keberadaan sebuah taman selalu terikat pada tiga elemen: bentuk, fungsi dan makna. Bentuk taman adalah universal, dalam arti bahwa setiap taman selalu diwujudkan pada tempat-tempat yang terpilih; fungsi memiliki arti terkait dengan status dan kebutuhan dari si empunya; sedangkan makna mengacu pada arti filosofis dibalik terciptanya sebuah taman. Pada elemen makna inilah terdapat perbedaan mendasar antara paradisa dengan taman-taman pada perabadan Mesir atau Romawi Kuno. Dalam paradisa (juga pada lanskap taman modern), makna sebuah taman merupakan hasil konstruksi (oleh karenanya, konsepsi paradisa selalu penuh dengan sungai dan air mancur, karena memang dibentuk oleh agama yang lahir ditengah bentang alam gersang). Sedangkan pada agama Kuno, pembangunan taman selalu dipandu oleh kepercayaan dimana dewa bersemayam–sehingga makna sudah hadir disana.

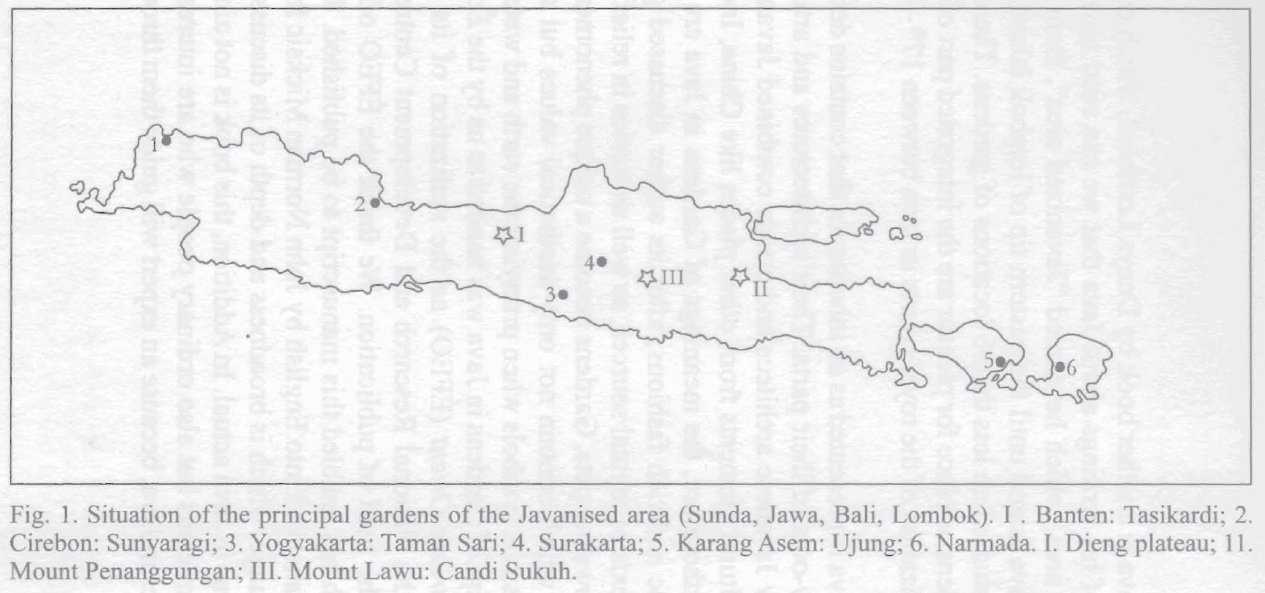

Dengan melihat jauhnya rentang sejarah taman, tidak aneh rasanya jika sejarawan Denys Lombard menaruh perhatian pada bentuk, fungsi dan pemaknaan taman. Alhasil lahirlah sebuah buku menarik berjudul “Jardins à Java” (1969; diterjemahkan menjadi Gardens in Java, 2010), dimana makna universal paradisa bersinggungan dengan budaya partikular. Lombard membuka Jardins à Java melalui definisinya tentang wilayah terpengaruh Jawa (Javanised area) yang membentang dari ujung barat pulau Jawa (Banten), Jawa bagian barat (Cirebon), Jawa bagian tengah (Surakarta dan Yogyakarta), Bali (Karang Asem) hingga wilayah barat pulau Lombok (Gunung Sari). Gambaran umum Lombard atas taman pada area tersebut dapat disandingkan dengan tiga elemen dasar sebagai berikut: (1) dalam segi bentuk, tercermin pengaruh kuat dari seni arsitektur India dan Cina, serta Islam dan Eropa setelahnya, (2) dari segi fungsi, dimana taman pada area yang terpengaruh Jawa, merupakan bagian integral dalam struktur bangunan keraton; dan (3) pada pemaknaan, ketika taman merupakan representasi dari hubungan kosmos dan mikrokosmos yang lekat dalam bangun budaya Jawa.

Di awal penjelasannya, Lombard mengungkap bahwa (budaya) Jawa menjadi menarik karena terbentuk dalam arus pengaruh empat peradaban dunia: yaitu India, Cina, Islam dan Eropa. Lombard tidak secara langsung mengurai tentang letak perbedaan keempat pengaruh tersebut, sehingga ada baiknya diurai terlebih dahulu. Pada budaya Cina, taman hadir dalam bentuknya yang natural–jika pun ada pembangunan, sifatnya menjadi pelengkap dari keindahan alam, seperti pavilun atau jembatan (Wong, 2009). Sedangkan India memiliki konsep taman yang menarik, bahkan dapat dikatakan India merupakan pionir taman yang terbuka untuk masyarakat luas. Hal ini tercermin pada teks deklarasi Asoka (Dinasti Maurya, abad 3 sebelum masehi) yang memerintahkan penanaman secara massal bunga dan tanaman (buah dan herbal) yang dapat menguntungkan bagi siapa saja, terutama para musafir (Dasgupta, 2016). Dinasti selanjutnya pun kerap mengadopsi konsep taman kota sebagai simbol kejayaan, namun dibalik bentuknya sebagai ruang publik, taman bagi budaya India merupakan simbol perayaan kehidupan (Neelis, 2011). Masuknya Islam memberi pengaruh pada pola dan dekorasi taman yang terbatas pada geometris (menghindari penggunaan patung bercorak mahkluk hidup), sedangkan gaya eropa hadir bersamaan dengan arsitektur Hindia Belanda. Kembali pada pengamatan Lombard dalam Jardins à Java, ia secara spesifik menyoroti Taman Sunyaragi di Cirebon dan Taman Sari di Yogyakarta sebagai perbandingan. Kontur alami bebatuan Sunyaragi memberi kesan pengaruh Cina yang kuat di Cirebon, sedangkan perayaan kehidupan swargaloka di Taman Sari mencerminkan pengaruh India yang sangat kuat.

Elemen selanjutnya yang diulas Lombard adalah fungsi taman di Jawa yang erat kaitannya dengan kehidupan keraton. Taman bukanlah tempat sembarangan orang, dan keberadaannya disandingkan dengan status sosial. Pada Istana Banten, taman Tasik Ardi dibangun sebagai perayaan kemenangan Sultan Ageng Tirtayasa atas Hindia Belanda di pertengahan abad 17. Lebih lanjut, pengataman Lombard (terutama pada jawa bagian tengah), taman memiliki fungsi sebagai tempat dimana raja dapat menikmati hidup layaknya dewa[1]. Fungsi taman sebagai sebuah kesatuan dalam istana juga tergambar dalam lakon pewayangan, diantaranya lakon Sudamala[2] dan Rangga Lawe[3]. Dalam lakon Sudamala, kehadiran taman menangkat kembali status Batara Durga menjadi istri Batara Guru (Dewi Uma), sedangkan dalam Ronggo Lawe, taman hadir sebagai tempat perlindungan Raden Wijaya. Fungsi taman sebagai penanda kebesaran sebuah keraton hadir dengan sangat jelas di Cirebon. Di kota yang memiliki tiga keraton ini (Kasepuhan, Kanoman dan Kacirebonan), taman menjadi etalase sekaligus persaingan kejayaan bagi masing-masing keraton. Walaupun demikian, Lombard menyoroti adanya kesamaan gaya di ketiga keraton Cirebon, yaitu gaya taman batu. Taman batu yang paling dikenal bernama Sunyaragi milik Sultan Sepuh yang sering digunakan sebagai tempat meditasi para raja. Fungsi taman istana juga terlihat di Karang Asem dan Gunung Sari. Walaupun terletak di luar pulau Jawa, terlihat jelas bahwa kedua taman tersebut memiliki ciri arsitektur Jawa yang dibawa oleh penguasa Jawa terdahulu (Mataram dan Majapahit) (Lombard, 1969; Wallace, 1962).

Relasi makna adalah elemen ketiga dalam pembacaan tentang taman. Dalam uraian Lombard, taman di Jawa pun erat kaitannya dengan pembacaan diluar bentuk dan fungsi tersebut. “Gunung” dan “Laut” sebagai kompas kosmos masyarakat Jawa, menjadi dasar bagi pemaknaan sebuah taman. Lombard menyatakan bahwa taman di Jawa merupakan juktaposisi simbol semesta yang bersinggungan dengan kekuatan leluhur: ”apprehension of the ancient sovereign, anxious to anchor the world around him and to fix in one spot, by the erection of a Meru, the ‘center’ which made him a Cakrawartin”. Atas pemahaman tersebut, taman dalam budaya Jawa, lebih dari sekedar simbol status dan dekorasi, namun juga memenuhi elemen makna yang menjadikannya vital. Memasuki taman-taman di Jawa, (Lombard menggambarkannya sebagai jangkar, anchor), idealnya adalah sebuah ziarah untuk membangun relasi kosmos dan mikrokosmos. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Eyckhoff (2011), kajian tentang taman di Jawa masih sangat minim jika dibandingkan dengan pembahasan taman pada konteks kebudayaan lain (seperti Persia, India, Cina dan Jepang) yang berujung pada pengabaian akan bentuk, fungsi dan makna pada taman-taman di Jawa. Beruntunglah Lombard memberi perhatian pada kajian ini, dan pembacaan atas karyanya adalah sebuah ikhtiar agar taman tidak hanya dimaknai sebagai atraksi turis semata.

Sumber Bacaan:

Dasgupta, N. (2016). Gardens in Ancient India: Concepts, Practices and Imaginations. Journal of the Directorate of Archaeology and Museums, Government of West Bengal. Vol. 1: 133-151.

Eyckhoff, M. (2011). Review on Gardens of Java. Wacana, 13 (2), 365-389.

Lombard, D. (2010). Gardens in Java. (Terj. John M. Miksic). Jakarta: École française d’Extrême-Orient.

Wallace, A.R. (1962). The Malay Archipelago (terbitan ulang). New York: Macmillan.

Neelis, J. (2011). Early Buddhist Transmission and Trade Networks: Mobility and Exchange Within and Beyond the Northwestern Borderlands of South Asia. Leiden: Koninklijke Brill NV.

Wilkinson, A. (1994). Symbolism and Design in Ancient Egyptian Gardens. Garden History, 22 (1), 1-17.

Wong, M. (2009). A Synopsis of the Culture of Chinese Garden. Dunedin Chinese Garden Trust.

Zoetmulder, P.J. (1983). Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang, Jakarta: Djambatan.

Keterangan:

[1] Taman Sari (Lombard menyebutnya sebagai perfumed garden) di keraton Yogyakarta dan taman Sriwedari di Surakarta secara gamblang memperlihatkan fungsi ini.

[2] Lakon yang tercetak pada relief candi Tegowangi, Sukuh dan Ceto ini berkisah tentang Sadewa yang berhasil meruwat Betari Durga (kembali menjadi Dewi Uma) dan hutan Gandamanyu (atau Gandamayit) menjadi taman penuh dengan air suci. Atas jasa Sadewa tersebut, Batara Guru memberi gelar Sadewa sebagai Sudamala (Penyucian Diri).

[3] Berasal dari kidung berjudul sama, yang mengisahkan tentang pemerintahan Kertanegara pada masa Raden Wijaya muda menjelang penyerangan Jayakatwang (Zoetmulder, 1983: 159)

kontak via editor@antimateri.com