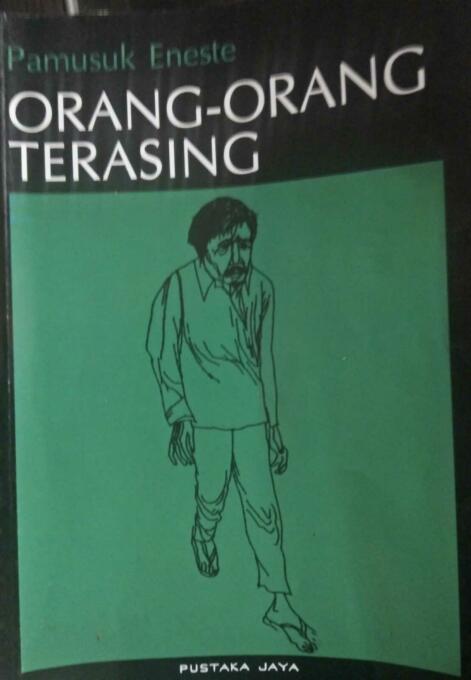

Kesan pertama saya atas kumpulan cerita pendek (cerpen) berjudul Orang-orang Terasing karya Pamusuk Eneste (1984), adalah gambar sampulnya yang murung. Gambar inilah yang berhasil menggugah kepenasaranan saya untuk membaca habis kumpulan cerpen ini (para pembaca sastra pasti tahu bahwa frasa “jangan hakimi buku dari sampulnya” sesungguhnya isapan jempol belaka, dan belakangan gambar sampul yang baik sudah jarang kita temukan–posisinya diganti produk desain digital yang cenderung mereduksi rasa). Sketsa lelaki berlatar hijau ini sungguh melekat diingatan. Coretan hasil karya perupa Purnama Sidhi ini bukan hanya berhasil memberikan gambaran atas apa yang akan dibaca, namun juga berhasil merangkum emosi ganjil tokoh-tokoh Eneste. Atas dasar kepenasaran ini, saya pun masuk ke sebuah dunia imaji Pamusuk Eneste: sesak, pahit, dan memaksa kita berhadapan dengan kesia-siaan–sang kawan lama yang selalu kita hindari keberadaannya.

Kumpulan cerpen ini dibuka oleh sebuah pengantar (yang semakin membuat penasaran), ditulis tidak lain oleh H.B Jassin. Ia menyebut cerpen Eneste sebagai kumpulan “monolog ketat yang searah”. Dalam sebuah paragraf Jassin mengemukakan, “Nampak alam batin orang yang tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Peristiwa luar hanyalah penggerak peristiwa di alam batin, alam obsesi yang introvert, yang sibuk menganalisa peristiwa yang dialaminya. Ia membentuk dunianya sendiri yang tidak kongruen dengan dunia sekitarnya”. Paragraf tersebut menggambarkan bagaimana tokoh didalamnya terjebak pada kesimpulan-kesimpulan yang mereka buat sendiri–terputus dari pemahaman akan kondisi di sekeliling. Keterputusan ini membuat tokoh-tokoh Eneste begitu terasing, terlebih ia seakan memvalidkan sebuah rumus: bahwa pertanyaan akan tetap menjadi pertanyaan hingga akhir cerita. Judul Orang-orang Terasing sekilas tentu mengingatkan kita pada cerita lain dari negeri seberang (L’etranger karya Albert Camus). Entah apakah Eneste mencoba untuk membuat bandingan atau tidak, tapi keduanya terasa memiliki sesak yang sama (pemikiran ini muncul karena pada dasarnya keterasingan dimanapun rasanya sama saja). Bedanya, jika Camus berbicara dalam kompleksitas narasi psikologis, maka Eneste memajang tokoh-tokohnya dalam fragmen singkat. Layaknya jendela kereta malam, beragam wajah dan cerita hadir dalam monolog searah menuju entah kemana.

Untuk menambah kesan asing, Eneste memilihkan nama-nama janggal untuk tokohnya. Sebut saja Bildog, Jenderal Gentole, Babiska, Dondelon atau Woflgang Kipkop. Atau nama dengan nada parodi seperti Ledi Jein, Joni Blu, Diderot atau Om Pimpah. Beragam tokoh ini lantas mengisi cerita yang sebetulnya dapat ditemukan di kolom kriminal koran pagi, seperti: perempuan yang mati keserempet truk, pencopet yang kesamber kereta, pemabuk tanpa identitas, korban salah tuduh, sekretaris yang membunuh bosnya atau penembak salah sasaran. Bisa dibilang ceritanya biasa saja, tapi ketika satu persatu kisah kita lewati, sebungkus pesimisme pekat rasanya menggantung di ulu hati. Disinilah letak kelihaian Eneste. Tanpa harus menggunakan kalimat rumit, ia mampu menggagas narasi tentang kesia-siaan yang telah banyak dikupas para filsuf. Melalui tokoh bernama Ken Ros, misalnya, ia mencoba mengangkat kesia-siaan yang mengepung dari segala arah (tersesat di kota besar sendirian, kena copet, lalu mati terserempet truk). Atau Dodeskaden yang mati (begitu saja dan tanpa identitas) di dalam sebuah trem, menjadikan manusia tidak lebih dari seonggok sampah yang dapat dibuang di selokan (asal selokan tersebut tidak mampet dan berarus deras). Juga Pikabelo yang begitu membenci seseorang tanpa alasan dan berujung pada pembunuhan (salah sasaran). Hingga akhir halaman, Eneste tidak membuat kita bernafas lega. Rangkaian pesimisme dalam ceritanya telah memunculkan kembali kesadaran sisipus dari abad lampau: bahwa hidup adalah rangkaian tindakan sia-sia (dan gagasan sebab akibat adalah sesuatu yang dibuat-buat).

Dalam cerita-ceritanya (begitu pula dalam kumpulan cerpen berjudul Tuan Gendrik yang diterbitkan pada tahun 1993), Eneste tidak berniat memberikan rasionalitas atas situasi genting dalam ceritanya. Ia, sebagai pencerita, bisa saja memberikan sebuah “jalan keluar” dengan klimaks seperti di cerita-cerita detektif. Namun ia memilih sudut lain: sebuah sudut sepi dimana sang tokoh hanya ditemani pikirannya sendiri. Keterasingan akut inilah yang menghadirkan pessimisme. Banyak nama yang melekat pada alur pemikiran ini, mulai dari Baltasar Gracián, Voltaire, Rousseau, dan yang paling nylekit diantaranya adalah Arthur Schopenhauer. Dalam essaynya tentang kajian filsafat pessimisme, Cameron Smith (Philosophical Pessimism: A Study in the Philosophy of Arthur Schopenhauer, 2014) mengungkap bahwa pesimisme sering dilakukan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangannya atau sebuah ekspresi suram. Pesimisme membuat orang mengabaikan aspek-aspek kehidupan dan hanya menilik dari sisi tragedi saja (lawan dari pendapat ini adalah Bertrand Russell (The History of Western Philosophy, 1945) yang beranggapan bahwa pessimisme hanyalah sebuah temperamen, dan bukan gagasan). Pada kajian pessimisme inilah nasib tokoh Eneste yang seringkali dibuat terlantar tanpa jawab, sedikitnya mendapatkan arah (walaupun dapat dibayangkan jawaban seperti apa yang akan didapat ketika bertanya arah pada seseorang seperti Schopenhauer).

This vanity finds expression in the whole way in which things exist–

The Vanity of Existence, Arthur Schopenhauer.

Gagasan untuk lebih memahami jajaran tokoh pessimis ini terangkum dalam essay berjudul The Vanity of Existence. Esay ini merupakan satu dari kumpulan esay Schopenhauer yang diterbitkan pada kisaran tahun 1851. Kesia-sian, bagi Schopenhauer, adalah makna eksistensi. Ungkapnya, “pada dunia di mana semua tidak stabil, dan tidak ada yang bisa bertahan, seseorang akan langsung tersapu pusaran air dari perubahan; dan jika dia ingin tetap tegak, dia harus selalu maju dan bergerak, seperti akrobat dengan tali, walau tanpa kepastian akan keselamatan”. Saya membayangkan, Bildog (salah satu tokoh Eneste), pasti mengangguk setuju jika saja ia berkesempatan membaca kalimat Schopenhauer di atas. Kondisinya persis seperti “seseorang yang tersapu pusaran air”–tidak ada kesempatan sama sekali untuk mengelak. Schopenhauer melanjutkan pessimismenya melalui frasa terkenal “kehidupan manusia pastilah semacam kesalahan”. Pandangan ini menterjemahkan kisah-kisah seperti Ledi Jein yang membunuh, tapi lalu menyerahkan diri setelahnya. Atau Nikol yang tiba-tiba memiliki kemampuan untuk mengutuk orang. Dalam pandangan pesimisme Schopenhauer, (yang mungkin menjadi landasan hadirnya tokoh-tokoh asing Eneste), terdapat hal diluar diri yang lebih menentukan kehidupan–yaitu tirani ruang dan waktu. Menghadapi dua bentuk tirani tersebut, manusia tidak ada bandingannya. Ia bisa saja menghujat ruang dan waktu–melalui pengasingan diri, mengurung diri pada sekat tunggal dan sempit–seperti Pikobelo atau Diderot. “He lives for a little while; and then, again, comes an equally long period when he must exist no more”, adalah fase terkenal tentang kesia-siaan manusia dalam menantang ruang dan waktu. Dua karya beda jaman ini, yaitu The Vanity of Existence karya Schopenhauer dan Orang-orang Terasing karya Pamusuk Eneste, menggelitik keberanian kita untuk berhadapan dengan “sang kawan lama”. Menentangnya adalah sia-sia, tapi untuk membiarkannya pergi begitu saja, rasanya kurang asik juga.

kontak via editor@antimateri.com

pencerahan haha