“Peer, you’re lying!”, teriak lantang Aase, ibu dari sang tokoh utama–membuka drama lima babak yang diangkat dari cerita rakyat gubahan dramawan terkenal Norwegia, Henrik Ibsen. Adegan pembuka mengisahkan Peer yang pulang berburu dengan tangan kosong dan berkelit bahwa kegagalan tersebut dikarenakan ia bertemu dengan rusa liar, yang dengan ajaibnya, berhasil ia tunggangi. Aase, yang jelas-jelas tahu cerita anaknya adalah isapan jempol belaka, semakin menghardiknya dengan umpatan paling ultimat seorang ibu: Silence! Could I, if I would, be happy, with a pig like you for son?”. Dari adegan pertama saja, penonton yang cermat pasti tahu, bahwa Peer Gynt bukanlah tokoh heroik dengan visi idealis, ia lebih mendekati seorang anti-hero pembual, yang mengklaim dirinya sebagai calon kaisar–lalu ditambah klaim filsuf dan nabi kemudian. Yang harus dipastikan adalah, Peer bukanlah seorang gila–ia hanyalah pembual, walau tidak dapat dikatakan ulung juga karena setengahnya ‘ketahuan’. Namun, dibalik pesimisme akut terhadap sang tokoh utama, ada sesuatu yang membuat drama ini menempati posisi tidak tanggung-tanggung: sebagai awal dari gerakan drama modern dan menempatkan Ibsen sejajar dengan Shakespeare, Racine, dan juga Schiller[1] (Fjelde, 1968). Adapun ulasan singkat ini sama sekali tidak akan ambil pusing tentang teorisasi drama dan perkembangannya (walau kemungkinan ‘kutip sana kutip sini’ tetap diperlukan, tapi itu pun karena iseng semata). Dua hal yang akan diangkat: tentang anti-hero naturalis yang pergi ke alam bebas untuk berleha-leha; dan kisah-kisah magis tradisi Norwegia yang menjadi kekuatan utama dalam drama ini.

PEER:

Do you think I am making it up?

A MAN:

Oh no,

that you’re certainly not; for I’ve heard the most

from my grandfather

PEER:

Liar! It happened to me!

THE MAN:

Yes, like everything else.

Setelah adegan pertengkarannya dengan Aase, Peer Gynt memulai petualangannya dengan menghadiri pernikahan Ingrid, pacarnya yang menikahi orang lain. Di Sana, tentu saja ia membuat onar, mengajak seorang gadis bernama Solvejg menari (tentu saja ditolak mentah-mentah), dan membual tentang kisah kehebatannya (juga tentu saja ditertawakan). Pernikahan tersebut berakhir dengan sebuah insiden, Peer membawa lari Ingrid–namun pelarian itupun tidak berlangsung lama karena Peer kemudian merasa bosan. Peer lalu melanjutkan petualangannya, berpacaran dengan Solvejg, tapi dalam waktu singkat kembali meninggalkan kota dan berkelana di pegunungan. Di sanalah ia bertemu perempuan berbaju hijau, yang tidak lain putri dari Raja Troll (Dovre-Master). Peer menikahinya, tapi kemudian lari ketika harus mengurus anak dari perkawinannya. Ketika kembali, Aase, ibunya, tengah berada di ambang ajal. Mungkin tujuannya baik ketika ia mencoba menghibur sang Ibu dengan mengatakan bahwa setelah kematian, seseorang akan hidup dalam kastil yang indah. Tipuan ini (sepertinya) berhasil, Aase meninggal dengan tenang. Namun dalam mimpinya kemudian, Peer bertemu Aase yang menghujamnya dengan pertanyaan:

Lord, what a reckless driver!

Hey, you’ve tipped me over!

There’s snow on the ground, my boy.

I’m smothered and rolled in flour.

You brought me the wrong road.

Eh, son? Where’s the castle?

The Devil has nousled you

With that stick out of the cupboard!

Sepeninggal sang Ibu, Peer berkelana: berdagang ke Maroko; namun setelahnya dirampok oleh kawan seperjalanannya, dan ditipu oleh seorang perempuan Badui. Ia lalu berkelana ke Mesir, menjadi semacam “intelek” yang mampu berbicara dengan Memnon, mengamati Sphinx dan bertemu dengan direktur the Madhouse of Cairo, rumah sakit jiwa terbesar di Kairo. Dalam beberapa waktu, Peer berhasil mengumpulkan uang untuk kembali Norwegia, namun kapalnya karam dan Ia pun kembali tidak memiliki apa-apa. Setibanya di Norwegia, ia menjadi pengupas bawang, tapi mimpinya tetap setinggi langit. Hadirlah sebuah adegan absurd, Peer mengupas bawang layaknya Ia mengupas dirinya sendiri:

This is one stage of the journey. Where next?

Try everything, and then choose the best.

Which is what I’ve done – starting with Caesar,

And all down the scale to Nebuchadnezzar.

Adegan tersebut tentu membuat geli; namun, seperti drama Ibsen lainnya, kenyataan disajikan bersama semangkuk sup ironi. Dalam babak terakhir, Peer berhasil kembali ke kota asalnya dan menemukan Solvejg masih menunggunya. Kisah pun berakhir dengan Peer yang tertidur di pangkuan Solvejg, sang anti-hero pulang dengan rasa bangga: kalah, tapi penuh rasa kemenangan. Drama lima babak ini ditutup dengan nyanyian Solvejg: “though fate to the end may be never so biting – still old peer gynt will pursue his own way, and remain what he is: poor, but virtuous ever”. Layarpun di tutup, mungkin untuk menghindari protes penonton pada nyanyian Solvejg, karena siapa pun tahu, Peer Gynt tidaklah ‘virtuous-virtuous amat’.

Ketika pertama kali membaca[2] Peer Gynt, sekilas, sosok anti-hero dari masa muda muncul dalam ingatan–Holden Cauldfield karya JD Salinger. Keduanya pembual, bedanya: yang satu berkeliaran di New York, yang satu lagi berkelana di alam bebas mulai dari pegunungan Norwegia hingga Afrika Utara. Namun, tentu kedua karya tersebut tidak dapat dibandingkan karena konteks, era, gaya, dan bentuk yang terlampau jauh berbeda. Perbandingan Peer Gynt, jikapun harus dibandingkan, lebih mendekati Faust, karya besar Goethe karena dua hal: (1) lapisan buah pemikiran intelektual yang terabstraksi dalam keduanya, dan (2) karena Ibsen, sang penulis, menyatakan demikian. Faust bersinggungan dengan esai-esai romantik Jean Jacques Rousseau dan Spirit of the Laws karya Montesquieu (Hendel, 1949), sedangkan Peer Gynt merupakan refleksi pemikiran Kierkegaard yang menjadi jiwa jaman pada abad 19 (Merivale, 1983). Adapun poin kedua didasarkan pada ungkapan terkenal Ibsen: “[I] would prefer the destruction of Germany to that of Faust; and [I] had studied Goethe more closely than anyone suspected” (Merivale, 1983: 126). Namun Ibsen membuat plot twist yang membuat geli: jika Doctor Faust memiliki intelektual tingkat tinggi bahkan berhadapan langsung dengan Mephistopheles, sang Setan (yang jika dipikir-pikir, merupakan privilese tersendiri); Peer Gynt adalah pemalas dengan keahlian rata-rata, yang bahkan tidak diterima ketika bersimpuh meminta ampunan dosa–karena dosanya yang tidak seberapa. Ungkap Merivale (1983: 132): “to his ambitions, has lacked Faustian “‘strength and purpose”, even in his sins”. Memang, Peer bercerita bahwa ia telah bertemu sang Setan yang bekerja paruh waktu sebagai penghibur di Amerika, tapi itupun ditambah keterangan meragukan, “tidak ada yang mengenalinya”. Dengan kata lain, jika Faust menyasar sifat alamiah manusia dengan eksposisi khas ekspresionisme, maka Peer Gynt mencemooh “kemanusiaan” dengan semacam fragmen kabur yang hanya menjadi abstraksi dari realita. Strinberg (dalam Fjelde, 1968: 41) memberikan ilustrasi menarik terkait konsep penokohan dalam Peer Gynt:

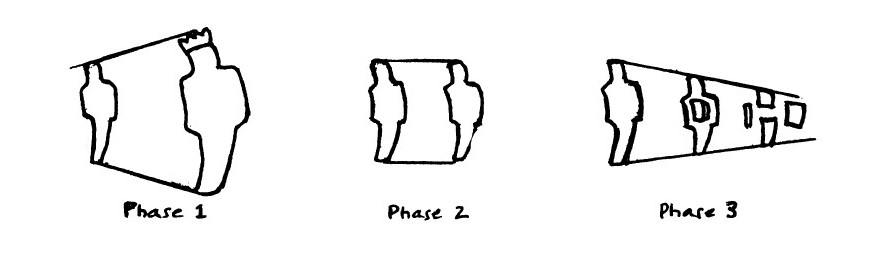

Strindbergs Dramatik

Fase 1 yaitu penokohan drama klasik, tokoh diproyeksikan melebihi dirinya, fase 2 yaitu tokoh sejajar dengan realita, fase 3, tokoh hanya menjadi fragmen abstraksi dari realita. Tiga fase inilah yang menjadi dasar dalam drama modern. Melalui pemecahan fragmen, drama tidak lagi dilandasi krisis tindakan (tradisi klasik yang diturunkan oleh Aristoteles dimana sang tokoh menemukan dilemma atas pilihan langkahnya), namun menjadi krisis identitas (ketika tokoh lebih bingung akan dirinya sendiri daripada jalan cerita dan situasi di seputarnya) (Fjelde, 1968).

Terlepas dari perbandingan dan abstraksi tokoh di atas, satu hal yang kemudian menjadikan Peer Gynt menjadi epitome drama Skandinavia adalah karena kekayaan cerita rakyat terkandung didalamnya. Peer Gynt, digubah berdasarkan cerita rakyat berjudul Per Gynt–ditulis ketika Ibsen berada di Roma, Itali, karena ia sendiri tidak tega menulisnya (baca: mengubahnya dengan sesuka hati) ketika berada di [tanah] Norwegia (Aarseth, 1989). Aarseth juga menyatakan bahwa dalam segi gaya dan dramatisasi, tidak ada sastra Skandinavia[3] yang melampaui Peer Gynt baik dalam kekayaan karakter, tokoh alegoris, simbol, soundscape, binatang, bentang alam dan berbagai jenis persona manusia (mulai dari anggota komunitas petani Gudbrandsdal, Norwegia, hingga budak dan gadis penari yang lebih eksotis dari komunitas Badui di gurun Sahara). Dramatisasi pengalaman manusia juga sangat beragam: dari ekspresi bodoh, momen refleksi, cinta yang polos, persaingan pahit, kemalasan ekstrem, ketakutan tanpa dasar, juga alegori filosofis yang kompleks (Aarseth, 1989). Lapisan makna inilah yang menjadikan Peer Gynt kerap disandingkan dengan Faust.

Namun, ada satu masalah pelik terkait Peer Gynt–karena walaupun digadang-gadang sebagai pilar lahirnya drama modern, Ibsen tidak menganggapnya sebagai drama tapi sebuah puisi. Ia lalu bersikukuh (Aarseth, 1989: 15), “My book is poetry. And if it is not, then it shall be. The conception of poetry in our country, in Norway, shall be made to conform to my book”. Mungkin, karena karya-karyanya yang bermutu tinggi, maka publik sastra Norwegia membiarkannya sesuka hati–alhasil, tidak ada lagi batas antara drama dan puisi dalam karya-karya Ibsen.

Gambar Utama: Wikimedia commons

Sumber Bacaan:

Aarseth, A. 1989. Peer Gynt and Ghosts: Text and Performance. London: Macmillan Education Ltd.

Fjelde, R. 1968. Peer Gynt, Naturalism, and The Dissolving Self. The Drama Review, 13 (2): 28-43

Hendel, C. W. 1949. Goethe’s Faust and Philosophy. Philosophy and Phenomenological Research, 10 (2): 157-171

Ibsen, H. 2014. Peer Gynt. dalam Four Plays (Terj. William Archer). Hertfordshire: Wordrsworth Classic of World Literature.

Merivale, P. 1983. Peer Gynt: Ibsen’s Faustiad. Comparative Literature, 35 (2): 126-139.

Keterangan:

[1] Ungkap Fjelde (1968: 33): In Shakespeare’s theatre of the 16th century, Racine’s of the 17th, or Schiller’s of the 18th, the most valued actor/role ratio, that of tragedy, was one projecting an idealized human image magnified heroically by dramatic and histrionic convention into figures larger than the player’s life…. after the midpoint of the 19th century, the conventions of high drama, like those of painting, underwent a sharp departure from established form. This comes in part from the deceptive presence in the play of traditional rhetoric, disguise and acrobatic external action, all these, however, being satirically employed in the course of Peer’s wanderings to reveal his (and their) manifest bankruptcy.

[2] Peringatan: sangat tidak disarankan, karena drama seharusnya ditonton dan bukan dibaca

[3] Dalam konteks lebih luas, Peer Gynt kerap disandingkan dengan “kebanggaan nasional” karena tradisi cerita rakyat yang digunakan. Kini, terdapat pula yang menggunakannya dalam narasi ultranasionalis L

kontak via editor@antimateri.com

![[ill]usion man ray - rayograph the kiss](https://antimateri.com/wp-content/uploads/2016/10/Man-Ray-Rayograph-the-kiss-145x145.jpg)