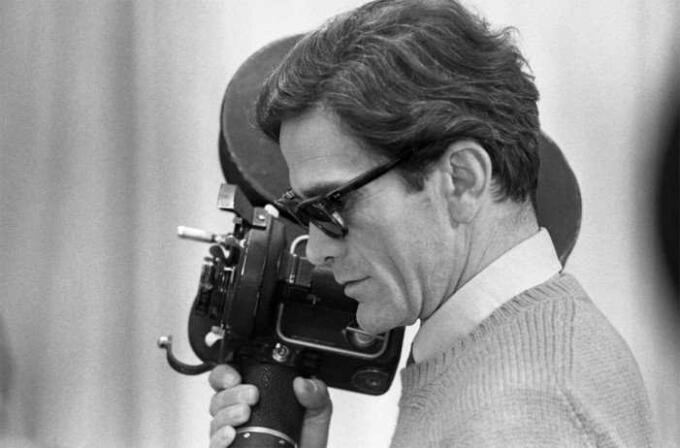

Bukan sebuah kebetulan jika tulisan pertama saya di Zine ini adalah tentang Pasolini, seorang penyair multitafsir yang dibunuh karena filmnya dianggap terlalu tajam mengkritik sisi gelap fasisme, hingga sang penulis/sutradara yang kemudian dicap terlalu komunis itu, mati digilas mobilnya sendiri berkali-kali. Kematiannya, sebagai mana film terakhirnya, sangat anti-puisi. Sebuah eksploitasi kekerasan tanpa tedeng aling-aling yang efek horornya lebih menakutkan dari film hantu manapun. Salo, lantas dilarang diputar di berbagai negara – wajar, karena manusia selalu berada pada posisi penyangkalan. Terlepas dari segala kontroversi karya-karyanya, puisi Pasolini adalah sebuah sanctuari. Atas kekaguman berlebihan saya pada puisi-puisinyalah, Pasolini sebagai salah satu penyair penting (terutama dalam hidup saya), saya angkat sebagai tulisan pembuka pada Zine ini.

Pasolini pada mulanya dikenal sebagai penyair, penulis essay, dan redaktur surat kabar. Baru belakangan kemudian ia menggeluti film dengan segala aspek neo-realisme didalamnya. Saya akui, belum semua puisinya berhasil saya kumpulkan, dikarenakan kendala bahasa dan lain sebagainya, namun diantara seluruh tulisannya, terdapat sebuah memoar panjang tentang Gramsci dan gagasan-gagasannya yang ia tulis dengan sangat magis. Gramsci belum pernah terdengar begitu puitis sebelumnya, dan puisi Pasolini berhasil menangkap kegelisahan sang pemikir terpenjara itu dalam baris-baris yang mirip mimpi – Mimpi bulan Mei dimana langit jadi buta karena mendung, dan orang-orang yang terdiam, basah dan tetap terdiam selamanya– adalah bait pembuka puisinya. Ia mendekati Gramsci bukan sebagai murid yang meletakkan buku di meja dan menulis segara gagasan yang dilontarkan sang Guru, tapi sebagai seorang anak yang menangis di kuburan ayahnya, tersedak duka dan meminta penjelasan mengapa dunia yang ditinggalkannya tidak lebih baik, bahkan tetap merupakan pengulangan kebobrokan, sebuah awal yang sekaligus menjadi akhir.

Here’s to certify the seed not yet dispersed the ancient domain, these deaths attached to a possession sinking over the centuries its abomination and his greatness, and together, possessed, that vibration of anvils, on the sly, choked and grieving – resigned from the ward – to certify the end

Beban sejarah ini, yang ditinggalkan ayah untuk generasi selanjutnya, digambarkan Pasolini dalam karyanya yang berjudul the Lutheran Letters, sebuah gugatan bagi mitos-mitos Yunani (dan agama, pada akhirnya) yang memberi beban terlalu berat bagi manusia sejak usia dini – Pasolini mengeluhkannya dalam The Unhappy Youths. Namun, sebagaimana anak yang beranjak dewasa, dalam Abu Gramsci, gugatan ia ubah menjadi sebuah nyanyian. Ia lantas bernyanyi bersama orang-orang miskin yang terasing dari gairah duniawi, orang-orang yang paling merasakan bobroknya dunia, untuk yang menangis dari kejauhan, untuk yang membisu dalam kekentalan cahaya lilin.

Abandoned in the heat the morning sun – that man, now, shaving the yards, on the fixtures, heated – desperate vibration scrape the silence who knows hopelessly old milk, of empty squares, of innocence.

The Ashes of Gramsci terdiri dari rangkaian sajak dalam beberapa bagian yang ditulis pada rentang tahun 1954 – 1957. Selain dalam buku ini, pengaruh Gramsci terlihat jelas dalam berbagai tema yang ia geluti. Dalam film, Accatone sebagai contohnya, Pasolini mengkritik berbagai bentuk konsumerisme masyarakat Italia paska perang. Sedangkan film documenter La Rabbia (the Rage), merupakan upayanya untuk memahami masyarakat yang kecanduan perang dan kekerasan, mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa kekerasan, adalah efek samping dari matinya kecantikan yang dibunuh perlahan-lahan oleh borjuis dan ide-idenya tentang masyarakat industri. Sebuah kesimpulan yang ia sajikan dengan berbagai cara yang kontroversial. Rasanya, Pasolini mencintai sekaligus membenci kehidupan dengan caranya sendiri.

I hate the world – in his misery contemptuous and lost – a dark scandal of consciousness …“

kontak via editor@antimateri.com