Ternyata nalar manusia tidak kemana-mana. Sebagai contoh, essay berjudul Civil Disobedience (Ketidakpatuhan Sipil)[1] yang ditulis Henry David Thoreau pada 1849, memiliki relevansinya dengan kondisi politik saat ini. Meminjam celetukan Mark Twain: “Jika pemungutan suara bisa membuat perubahan, maka percayalah, [hal] itu pasti dilarang!”, sehingga tidak aneh jika kita tidak beranjak kemana-mana. Adapun ulasan kali ini akan merangkum apa yang disampaikan Thoreau dalam essay terkenalnya, dengan berfokus pada bentuk kenakalan yang malah memiliki justifikasi etis.

Singkat cerita, kisaran dua abad lalu di negeri yang jauh, Thoreau membuka essaynya dengan menyatakan sebuah slogan terkenal, “That government is best which governs least”–bahwa pemerintah terbaik adalah yang paling sedikit memerintah. Namun, seperti kebanyakan penstudi politik, Thoreau menyadari bahwa realita tidak demikian adanya. Alih-alih menurunkan tradisi politik tanpa cela (dengan seminimal mungkin memerintah), kebanyakan pemerintah sibuk mengatur ‘usahanya’ sendiri dengan mencegah apapun menghalangi jalannya.

Pemerintah model ini (yang meresapi eksistensi jamur di musim hujan: susah sekali untuk dicerabut akarnya dan senantiasa kembali dengan koloni baru yang sebetulnya itu-itu juga), akan menjadi ideal bagi siapapun yang memiliki pemikiran sejalan, namun menjelma menjadi senjata penghukum bagi anak-anak nakal yang menghalangi laju ‘gerbong kereta’.

Lebih lanjut Thoreau lantas mengungkap:

Can there not be a government in which majorities do not virtually decide right and wrong, but conscience? In which majorities decide only those questions about which rule of expediency is applicable? Must the citizen ever for a moment, or in the least degree, resign his conscience to the legislation?

Pertanyaan Thoreau menohok kegagalan utama pemerintah dalam memaknai konsep mayoritas yang nyatanya mengacu pada suara elit penguasa semata, sedangkan teriakan rakyat banyak tidak masuk perhitungan. Miskonsepsi menghadirkan konsekuensi yang berujung pada bentuk keputusan ‘benar dan salah’ versi mayoritas dominan–dan bukan berdasarkan hati nurani.

Lalu, menurut Thoreau: “Why has every man a conscience, then? I think that we should be men first, and subjects afterward”. Bahwa posisi kita adalah: pertama, sebagai seorang manusia, baru setelahnya adalah subjek warga negara, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, secara prinsipil, pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang kebijakannya tidak memunculkan pertentangan dengan hati nurani rakyat, sebagai pemegang tampuk utama pembuat keputusan politik[2].

Tapi sialnya, dalam banyak kasus, mengidamkan pemerintah yang berpegang pada hati nurani laiknya pepatah pungguk merindukan rembulan, nyaris mustahil. Untuk realita pahit satu ini, jawaban Thoreau tegas: “The only obligation which I have a right to assume is to do at any time what I think right”–bahwa satu-satunya kewajiban yang harus saya penuhi mengacu pada apa yang saya anggap benar. Dengan kata lain, berpikir secara mandiri dan mengikuti hati nurani adalah bentuk kenakalan paling hakiki untuk menghadapi bentuk pemerintahan ‘mayoritas dominan’ seperti ini.

Kemandirian berpikir lantas memunculkan ragam bentuk kenakalan, dalam kasus Thoreau adalah penolakan untuk membayar pajak. Ia memiliki justifikasi etis untuk kenakalan satu ini: (1) pajak kala itu disalurkan pemerintah untuk perbudakan; dan (2) distribusi pajak yang tidak seharusnya, sebagaimana ia sampaikan dalam paragraf di bawah ini:

Some years ago, the State met me on behalf of the Church and commanded me to pay a certain sum toward the support of a clergyman whose preaching my father attended, but never I myself. “Pay,” it said, “or be locked up in the jail.” I declined to pay. But, unfortunately, another man saw fit to pay it. I did not see why the schoolmaster should be taxed to support the priest and not the priest the schoolmaster; for I was not the State’s schoolmaster, but I supported myself by voluntary subscription.

Akibat dari ‘kenakalannya’, Thoreau dijebloskan ke penjara–semalam saja–dengan tujuan membuatnya jera. Tentu saja ide penghukuman tersebut gagal total, dan Thoreau malah menjadikan pengalaman tersebut sebagai titik mula untuk berani bertindak secara moral. Selepas keluar dari penjara, Thoreau mendedikasikan diri untuk memberikan jasa pada sekolah komunitasnya–karena menurutnya, bentuk jasa jauh lebih jelas ketimbang uang pajak yang entah kapan sampai ke tujuan.

Kisah penolakan pajak dan ‘pengalaman menarik’ selama dibui satu malam, menjadi landasan sekaligus ajakan akan ketidakpatuhan yang bersifat non-konfrontatif. Ujarnya:

I do not wish to quarrel with any man or nation. I do not wish to split hairs, to make fine distinctions, or set myself up as better than my neighbors. I seek rather, I may say, even an excuse for conforming to the laws of the land. I am but too ready to conform to them. Indeed, I have reason to suspect myself on this head, and each year, as the tax-gatherer comes round, I find myself disposed to review the acts and position of the general and State governments, and the spirit of the people, to discover a pretext for conformity.

Gagasan inilah yang kemudian menjadi pijakan bagi protes damai yang digalakan Mahatma Gandhi dan Martin Luther King Jr., hampir satu abad kemudian. Ketidakadilan, yang oleh Thoreau disebut sebagai “part of the necessary friction of the machine of government” atau bagian yang muncul akibat gesekan antar mesin pemerintahan, harus disikapi dengan sikap tenang–setenang sang mastermind ketika ia mengeluarkan maklumatnya: “I say, break the law. Let your life be a counter-friction to stop the machine”.

Dari ungkapan ini, hadirlah sejumlah protes damai yang berhasil membawa perubahan: mulai dari gerakan Satyagraha dalam menentang kolonialisme Inggris, hingga aksi boikot bus dan demonstrasi damai (protest march) yang menggugurkan tembok rasial di Amerika. Terdapat pula bentuk protes damai lainnya yang tercatat dalam sejarah, diantaranya The Singing Revolution pada tahun di akhir 1980an menandai transisi perpindahan kekuasaan Uni Soviet di wilayah Baltik, juga bentuk-bentuk protes damai yang diusung oleh banyak organisasi non-pemerintah, seperti Greenpeace atau Amnesty International. Gerakan-gerakan ini menggambarkan pengaruh kuat essay politis Thoreau, khususnya dalam ranah etika dan aksi politik.

Refleksi akan gagasan Thoreau inilah yang perlu untuk digaungkan kembali ketika kita dihadapkan dengan kondisi politik gegap gempita tanpa arah. Dengan menajamkan nurani, kita lantas bertanya pada diri kita sendiri: apa yang bisa saya lakukan sebagai manusia yang memiliki kesadaran? Atau, jika mengacu pada gagasan civil disobedience Thoreau, maka pertanyaan yang lebih tepat adalah: kenakalan etis macam apa yang bisa saya lakukan–untuk setidaknya–menyatakan sikap perlawanan pada ketidakadilan?

If the injustice has a spring, or a pulley, or a rope, or a crank, exclusively for itself, then perhaps you may consider whether the remedy will not be worse than the evil; but if it is of such a nature that it requires you to be the agent of injustice to another, then, I say, break the law… What I have to do is to see, at any rate, that I do not lend myself to the wrong which I condemn.

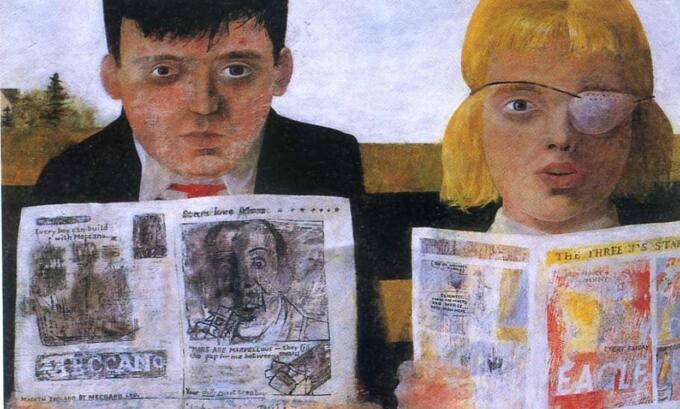

Gambar Muka: Children Reading Comics, Peter Blake (b.1932), 1954

Sumber Bacaan: Thoreau, H. D. 1849. Civil Disobedience. (Text Source: Columbia University Archive)

Keterangan:

[1] Sedikit disclaimer terkait judul–atas pertimbangan pribadi–saya mengganti padanan disobedience yang biasanya disandingkan dengan kata ‘pembangkangan’ menjadi ‘ketidakpatuhan’. Alasannya: kata ‘pembangkangan’ sarat konotasi negatif, sedangkan penggunaan kata ‘ketidakpatuhan’ dimaksudkan untuk menempatkan gagasan Thoreau pada pokok pemikirannya, yaitu pembuatan keputusan mandiri atas dasar hati nurani.

[2] Sejalan dengan pandangan Kingdom of Ends, Immanuel Kant

kontak via editor@antimateri.com