And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see!. And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him (Book of Revelation, King James Version).

Segel keempat, dari tujuh segel dalam Book of Revelation[1], disimbolkan oleh kedatangan kuda pucat yang ditunggangi oleh kematian. Isi segel keempat tersebut kemudian disandingkan dengan kehadiran neraka di muka bumi, hasil dari peperangan antar umat manusia yang tidak berkesudahan. Come and See, said the beast – dan duniapun menyaksikan beribu korban bergelimpangan atas nama kekuasaan: kekuasaan yang diberikan oleh sang iblis dengan bersenjatakan pedang, kelaparan dan kematian[2]. Perang selalu membawa kengerian, tidak terkecuali pada jiwa murni seorang anak, karena kata-kata sang Iblis – Come and See –, berlaku tanpa pembedaan.

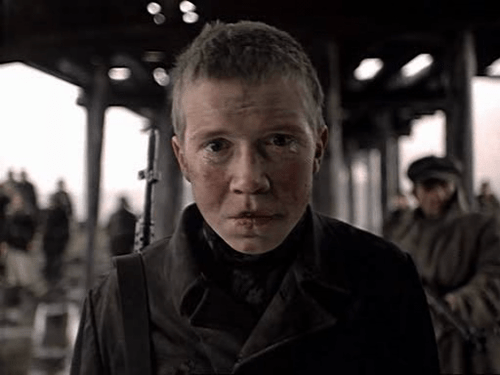

Atas kesadaran bahwa dampak peperangan paling buruk terjadi pada anak-anak, Elem Klimov, seorang sutradara asal Rusia (saat itu masih Soviet) menggambarkannya dengan gamblang dalam film berjudul Come and See. Film ini adalah terjemahan metaforik atas undangan sang iblis pada seorang anak bernama Flyora (dimainkan dengan sangat mengagumkan oleh Aleksei Kravchenko) – untuk melihat kengerian perang secara langsung. Dengan latar perang dunia ketika tentara Jerman melakukan invasi ke Belarusia – Flyora, dan banyak anak lain, dipaksa bergabung untuk memperkuat pasukan partisan Soviet. Alhasil, melalui mata seorang anak, kita menyaksikan berbagai bentuk kekejian perang. Namun, kekejian paling brutal yang ditampilkan dalam Come and See bukanlah pada adegan pembunuhan masal atau tumpukan mayat yang begitu vulgar ditampilkan Klimov, tapi pada tatapan mata Flyora yang menjadi adegan penutup dalam film: mata seorang anak yang telah kehilangan kemurniaanya, juga pikirannya, karena perang. Dan atas eksposisi psikologis ini, Come and See dinobatkan sebagai salah satu film perang terbaik yang pernah dibuat.

Namun tatapan mata flyora bukanlah fiksi – seperti cerita anak-anak the Prince and the Pauper, ataupun Pinokio – karena perang adalah nyata, dan ribuan anak-anak terjebak didalamnya. Belum lama, dunia menyaksikan bagaimana Aylan, seorang anak yang mengungsi bersama keluarganya dari kecamuk perang Suriah, kehilangan nyawa dan terdampar di sebuah pantai di perbatasan Turki. Juga ribuan anak lainnya di berbagai belahan dunia yang tengah dilanda konflik, harus terpisah dari orang tua dan bertahan di pengungsian. Hukum humaniter memang telah mengatur bahwa anak-anak dibawah lima belas tahun berhak dilindungi dari kekejaman perang – namun, perang adalah kondisi tanpa kepastian, termasuk dalam perlindungan itu sendiri, sehingga walaupun secara hukum dilindungi, anak-anak tetaplah korban paling rentan terhadap dampak peperangan.

Sebagai bentuk perbaikan atas kondisi tersebut, berbagai upaya diusung mulai dari bentuk kampanye hingga pembentukan konvensi perlindungan hak anak atau Convention on the Rights of the Child (CRC). Konvensi ini mengatur tiga permasalahan dasar yang seringkali menjadikan anak-anak sebagai korban terburuknya, yaitu: anak-anak dalam dunia kerja, anak-anak dalam proses migrasi, juga anak-anak dalam konflik bersenjata. Dengan berpijak pada aturan konvensi, berbagai organisasi mulai menyuarakan dan mencoba mencari bentuk tindakan nyata untuk memberikan penanganan dan perlindungan yang tepat bagi anak-anak. Namun, upaya ini masih kerap menghadapi hambatan, dan menurut laporan PBB, sekitar sembilan puluh persen korban konflik merupakan sipil yang kebanyakan adalah anak-anak, dan sejak tahun 2000, terhitung setidaknya dua juta anak terbunuh dalam konflik bersenjata, satu juta menjadi yatim piatu dan enam juta diantaranya menjadi cacat seumur hidup. Gambaran ini memetakan secara nyata bagaimana rentannya kondisi anak-anak dalam perang[3].

Konflik bersenjata merupakan kondisi terburuk bagi keberadaan seorang anak. Dan perang menyeret mereka kedalam pusaran korban melalui berbagai pola: mulai dari kehidupan dalam pengungsian, korban dari tindak kekerasan, atau dijadikan instrumen perang (dalam beberapa kasus terdapat penggunaan tentara anak, atau eksploitasi bentuk lain terhadap anak-anak seperti dijadikan kurir atau mata-mata). Menghadapi kondisi ini, komunitas internasional membentuk Save the Children, sebuah organisasi yang bertujuan melindungi anak-anak dalam perang yang didirikan pada 1919, tapi lagi-lagi, kampanye dan aksi perlindungannya kerap terbentur tembok raksasa, yaitu egoisme pihak yang bertikai – karena bagi mereka, keselamatan anak-anak bukanlah prioritas utama. Kondisipun semakin memburuk ketika terdapat perubahan dalam strategi perang, dengan diberlakukannya perang kota menjadikan perang tidak lagi dilakukan disebuah tempat terpisah atau battlefield, tapi dilakukan secara langsung dengan menduduki kota-kota penting, sehingga warga sipil, khususnya anak-anak, semakin rentan menjadi korban.

Selain kondisi fisik, anak-anak juga adalah kelompok paling rentan terhadap trauma perang. Kondisi psikologis anak yang belum matang dalam memetakan konsep realita akan mudah terpengaruh baik dalam pembentukan persepsi sensoric reality ataupun dalam mythic reality[4]. Propaganda perang akan sangat mudah terserap kedalam alam bawah sadar seorang anak, menjadikan ia – mau tidak mau – berada pada salah satu pihak: good or evil. Dalam buku hariannya, Anne Frank berbicara banyak tentang kondisi ini, dan diluar dugaan ternyata seorang anak dapat merasakan kegetiran perang, jauh lebih peka dari orang dewasa[5].

Persepsi traumatis seorang anak dalam memandang perang tergambar dalam sebuah wawancara yang dilakukan Wessel pada anak-anak korban perang di beberapa negara – salah satunya begitu pesimis dengan berkata: “I don’t think I will or my great, great, great grandchildren will ever witness peace in the world”. Pandangan ini hadir sebagai bentuk kondisi ketidakberdayaan yang mereka alami, terlebih dalam perang yang berkepanjangan. Sisi lain yang kerap kali muncul pada diri anak-anak korban perang (bahkan setelah perang berakhir) adalah bentuk ketakutan ekstrem yang sering berakibat pada ketidakpercayaan anak terhadap sistem yang ada, baik orang tua, sekolah ataupun negara. Melalui pandangan ini, seorang anak berusia 8 tahun yang dalam setengah hidupnya menyaksikan perang di Irak, berujar: There are no rules. War is war. It is in every one of us. People have been doomed to war as long as they could argue” [6]. Flyora sendiri, tokoh dalam Come and See, menjadi gila setelah menyaksikan berbagai macam kekejian perang. Kegilaannya dapat dilihat sebagai mekanisme pertahanan diri untuk lari dari sisi traumatis perang. Bagi Flyora, gila adalah perlindungan terakhir ketika tidak ada lagi tangan yang tersisa untuk melindunginya. Melalui Come and See, Klimov berhasil mengangkat kekejaman perang dan paparan psikologis gelapnya pada anak-anak – tapi kekuasaan tetap bergeming: ia terlalu angkuh untuk bercermin pada tatapan mata seorang anak.

Keterangan:

[1] Book of Revelation, merupakan bagian dari Testimen Baru yang merupakan bagian terpenting dalam Eskatologi Kristiani (keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Carson, Don, 2005, An Introduction to the New Testament (2nd ed.), Grand Rapids, Michigan: Zondervan

[2] merupakan terjemahan dari: the power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth.

[3] Grugel, Jean dan Nicola Piper, 2007, Children Sphere in a Globalizing World: Critical Perspective on Global Governance, Routledge: London

[4] Wessells, M, 2006, Child soldiers: From violence to protection, Prentice Hall

[5] Frank, Anne, 1993, Anne Frank: The Diary of a Young Girl, Bantam Book (Reprint Edition)

[6] Wessel, 2006 (op.cit)

kontak via editor@antimateri.com