a discordant and meaningless mixture of sounds

Pelukis Henri Matisse konon adalah kutub oposisi dari Pablo Picasso dalam seni lukis modern. Karyanya memberi jawaban atas kesulitan saya menangkap esensi dalam karya-karya modern Pablo Picasso. Sebagai contoh, ketika melihat karya puncak Picasso seperti Three Musicians, Ma Jollie, ataupun Girl before a Mirror, tidak ada “rasa” apapun kecuali kekaguman pada permainan bentuk yang memukau. Picasso, sang maestro dalam perspektif adalah pilar utama dalam seni modern kontemporer – dimana lukisan bagi Picasso bukan hanya eskpresi emosi, tapi juga merupakan pertarungan ideologis. Modernitas dalam lukisan Picasso adalah kerangka yang didekati dengan pendekatan ini. Lukisannya hanya mampu digali dan dipahami melalui konteks kerangka teoritis tertentu, sehingga muncullah kesepakatan: bahwa lukisan Picasso “bukanlah apa yang kamu lihat, tapi apa yang kamu ketahui”. Sebut saja Girl before a Mirror yang membutuhkan analisis Lacanian, atau Ma Jollie yang dapat digali melalui persisi segmentasi gerak.

Sisi ini membuat Picasso sulit untuk didekati, setidaknya bagi saya yang terbiasa “merasakan” daripada “memikirkan” sebuah lukisan. Itulah mengapa, karya-karya Henri Matisse terasa lebih mengena, bahkan saya menitikkan air mata ketika melihat karya-karya di masa penghujung karirnya. Matisse, tidak mempedulikan perspektif. Dibalik penampilannya yang senantiasa sopan serta santun, ia adalah pemberontak seni yang membiarkan “perasaan” dan “kebebasan” mengambil alih. Kerap kali ia menolak memberikan penjelasan atas karyanya. Jikapun berhasil diwawancarai, sang maestro akan mengalihkan pembicaraan pada aspek atau karya lukis orang lain. Melalui pernyataan: “whoever wishes to devote himself to painting should begin by cutting out his tongue”, Matisse menjelma menjadi sisi liar dari modernisme yang tidak dapat dijelaskan melalui teori apapun.

Di awal abad dua puluh, Matisse adalah figur gerakan fauvism (wild beast) yang menentang tradisi naturalis dan impresionisme melalui penggunaan warna “yang liar” dan “meledak-ledak”. Gerakan ini tidak bertahan lama karena para pengusungnya beralih pada eksperimen lain, namun kehadiran fauvisme memberi pengaruh pada gerakan ekspresionisme jerman yang lahir satu dekade kemudian. Bersama Picasso, karya Matisse mengisi galeri-galeri terkemuka. Rentang karyanya bukan hanya lukisan, tapi juga mencakup patung, seni dekoratif dan juga arsitektur. Pada tahun 1947, Matisse mulai menggunakan pendekatan radikal dalam penciptaan karyanya, yaitu melalui metode gunting kertas (cut out). Melalui meteode ini, Matisse menggubah komposisi Jazz bukan dari materi suara, tapi menggunakan warna. Bagi dunia seni, kumpulan lukisan Jazz memberikan pendekatan baru (karena siapa yang menyangka, metode gunting kertas dapat memunculkan seni yang prolific). Sedangkan bagi Matisse, Jazz bukan sekedar buah karya tapi merupakan desakan untuk mempertahankan hidup. Kondisi tubuh yang semakin melemah setelah didiagnosa kanker abdominal, serta operasi yang hampir merenggut nyawanya, memaksa Matisse untuk menemu pendekatan baru. Dibantu seorang asisten, Matisse menyelesaikan berbagai bentuk karya cut out dengan disiplin tingkat tinggi. Didasari kesadaran akan terbatasnya waktu karena penyakit yang menggerogoti, fase cut out merupakan periode paling produktif dari rentang karir seorang Henri Matisse.

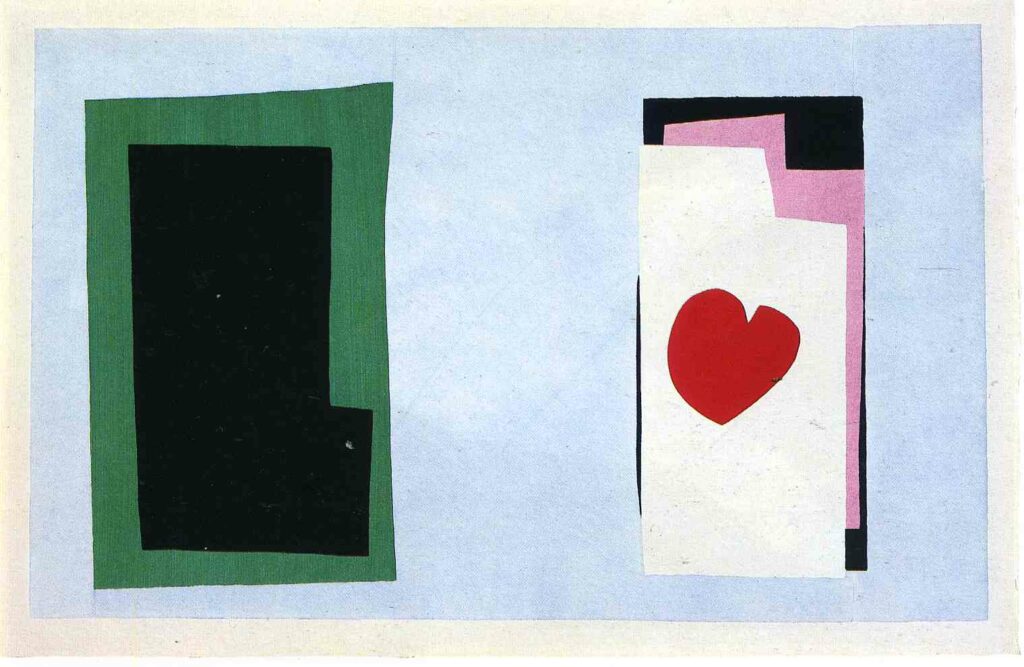

Tiga karya di atas diambil dari rangkuman Jazz: Icarus, The Codomas, juga The Heart, menggunakan persilangan warna mencolok yang memunculkan kesan suka ria. Namun, hanya maestro sekelas Matisse yang mampu memunculkan kegelisahan di saat yang sama. Ia seperti menangkap kegembiraan sekaligus ketakutan Icarus ketika tubuhnya terbakar karena terbang terlalu dekat dengan matahari. Juga bayang-bayang kematian seorang artis trapeze dalam setiap aksinya. Bahkan The Heart sekalipun memunculkan kesan keterasingan walau Matisse menggunakan warna secerah pagi musim semi. Sehingga benarlah kiranya sebuah adagium yang menyatakan bahwa seseorang paling mampu merasakan kehidupan ketika berada di ambang kematian. Jazz sendiri merangkum dua puluh karya gunting kertas Matisse yang menjadi manifesto seni di penghujung karirnya. Namun, ia tidak berhenti disini dan masih terus berkarya dengan menuntaskan salah satu karya terbesarnya, yaitu Chapel Rosary di Kota Vence, Perancis. Keindahan Chapel ini disandingkan dengan Chapel Sistine, walaupun memiliki nafas dan atmosfer yang sama sekali berbeda, namun sublimitas minimalis Matisse dinyatakan sebagai oposisi yang sepadan dengan kemewahan renaisans Michelangelo.

Chapel inilah yang membuat saya tertegun dan menitikkan air mata. Soal estetikanya jangan ditanya – di abad dua puluh, Matisse tidak ada tandingannya dalam simplisitas permainan warna. Namun, cerita dibalik pembuatannya adalah sesuatu hal yang lain. Ketika Chapel ini dibangun pada tahun 1948, kesehatan Matisse sudah semakin menurun dan untuk merampungkan lukisan di dinding Chapel, ia menggunakan batang bambu guna menjangkau dinding dari kursi rodanya. Jika saja Matisse adalah seorang yang relijius, maka kita akan mudah untuk memahami mengapa ia mau bersusah payah membangun sebuah monumen keagamaan. Tapi ia adalah seorang atheis tulen yang membangun Chapel hanya karena tersentuh melihat suster yang merawatnya dapat begitu submisif pada kepercayaannya. Menurut Matisse, ia merasakan aspek submisif serupa ketika tengah berkarya, walaupun bukan ditujukan pada bentuk Tuhan atau abstraksi keagamaan. Oleh karena itu, para pengamat dan penulis menempatkan Chapel Rosary sebagaimana Matisse menempatkan Jazz, sebagai sebuah dorongan kehidupan yang pantang menyerah.

Setelah merampungkan pembangunan Chapel Rosary, Matisse masih menghasilkan karya masterpiece lain, diantaranya Blue Nudes II dan The Snail. Keduanya digarap dua tahun sebelum kematiannya. Blue Nudes II adalah intisari dari simplisitas warna sedangkan The Snail adalah pertunjukkan tumpang tindih warna. The Snail yang disusun dalam kerangka abstrak adalah penegasan Matisse tentang eksposisi warna pada karya-karyanya – sedangkan menurutnya, jikapun lukisannya memiliki bentuk, itu hanyalah kebetulan. Dari sekian periode dan pendekatan, karya gunting kertas adalah periode Matisse yang paling asyik. Selain karena kesegaran gagasannya, fase ini memiliki pembacaan kedua yang tersembunyi dibalik kemeriahan warna. Perjuangannya melawan kanker adalah realita utama. Sedangkan kekerasan berkepanjangan yang melanda Eropa pada masa dua perang dunia, adalah cukup alasan untuk memunculkan lapisan kegelisahan dalam karyanya (sebagai contoh, bintang pada lukisan Icarus dapat dibaca lain yaitu letusan mortir di langit malam). Realita ini meresap dalam karya cut out Matisse – menjelma menjadi sebuah perlawanan yang lebih nyata dari sekedar perdebatan estetika di Salon d’Automne (galeri pameran di Paris). Melalui karya gunting kertasnya, Matisse yang keras kepala berjibaku melawan ketidakberdayaan hingga penghujung karirnya. Istilah Cacophony sendiri merupakan analogi Jack Flam (dalam Matisse on Art, 1978) untuk menggambarkan juktaposisi warna yang digunakan Matisse dalam Jazz – namun penyebutan ini menjadi sangat relevan untuk menggambarkan sikap Matisse terhadap penggunaan warna di sepanjang karirnya. Mungkin itulah sebabnya, walaupun hadir dalam berbagai warna yang penuh vitalitas, karya Matisse (khususnya karya-karya akhirnya), menyimpan kesenduan khas (musik) jazz yang sulit untuk diungkapkan. Sebuah kesenduan nirrupa – a discordant and meaningless mixture of sorrows.

Referensi:

Flam, Jack, 1978, Matisse on Art, E.P. Duton, New York

Reverdy, Pierre, dan Georges Duthuit, 1958, The Last Works of Henri Matisse: 1950-1954, Verve, New York

kontak via editor@antimateri.com