“My life is a brutal anecdote, ujar Susan Sontag dalam sebuah wawancara ketika ia diminta untuk menceritakan karir dan hidupnya. Namun anekdot brutal kehidupan bukan hanya milik Susan: karena brutalitas lahir dalam setiap upaya manusia untuk menentang kondisi alamiahnya – to be alive is to contradict, contempt for our being, to die for nothing, hatred of our being, adalah gambaran Blaise Pascal tentang manusia. Tapi tentu kita hanya menyaksikan segelintir yang mampu bertahan dari fase (brutal) kontradiksi ini, sisanya menyerah dan menjalani kehidupan dengan “tertidur” (baca: inertia), atau mati dihimpit batu absurditas, karena bagaimanapun, kita tidak diberkahi kekuatan isi ulang layaknya Sisyphus. Susan Sontag adalah satu dari sekian yang bertahan. Bersamanya terdapat penyair dan musisi, pujangga dan filsuf, pematung dan pelukis, dengan kontradiksi kehidupan yang terlalu aneh untuk menjadi nyata (simak saja anekdot potong telinga pelukis Van Gogh, atau eksperimen dunia hitam William Burroughs). Kontradiksi bisa juga tertuang dalam karya yang mereka hasilkan seperti The Birth of Tragedy karya Friedrich Nietzsche, atau Black Lines I, lukisan abstrak Kandisky. Karya-karya ini – yang terlahir secara brutal – pada akhirnya mampu merangkum esensi kehidupan: yang tidak lain adalah rangkaian satu anekdot ke anekdot lainnya”.

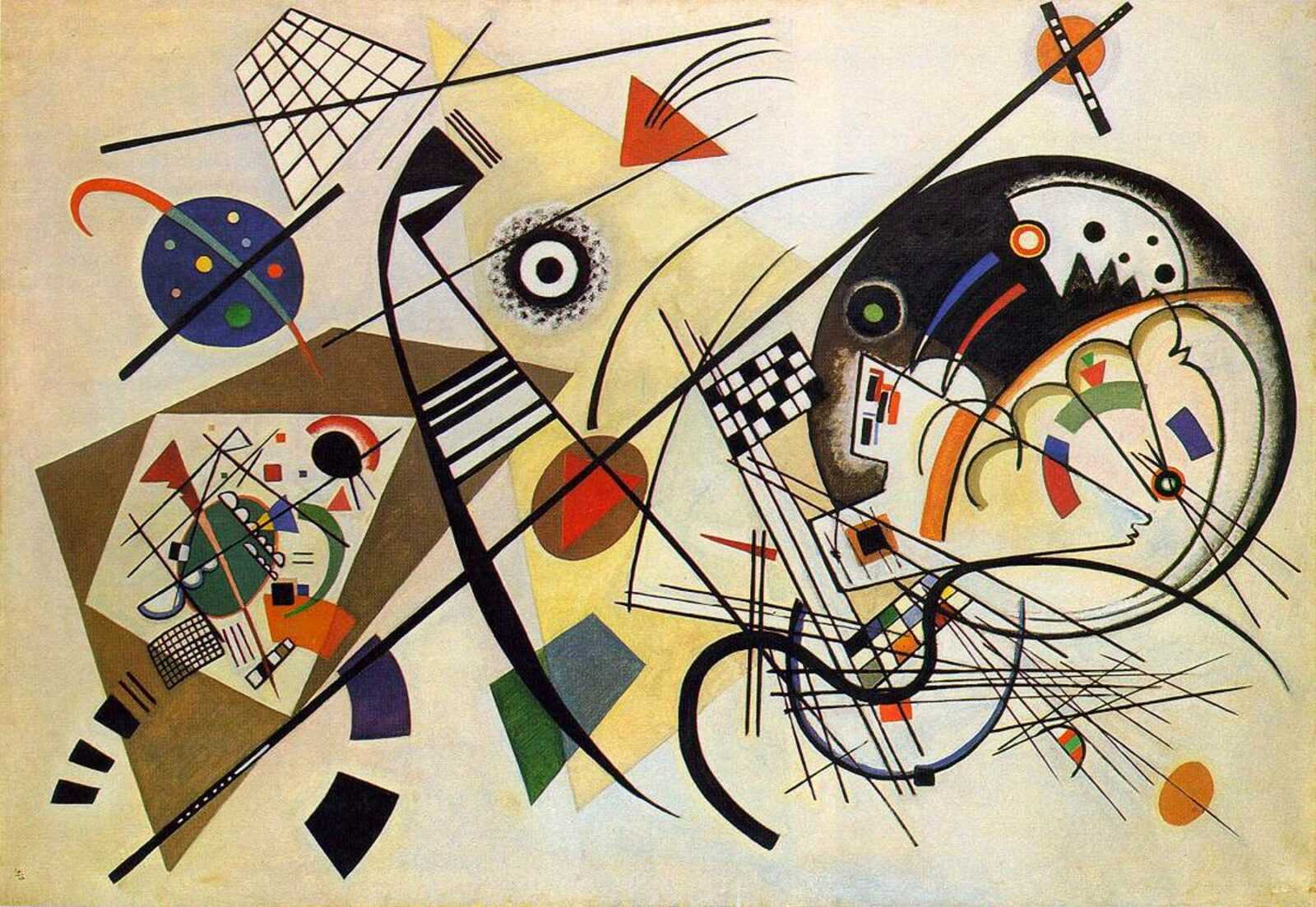

Begitulah kurang lebih gambaran yang hadir di benak saya ketika Black Lines I terpampang pada layar laptop (–layar laptop menjadi pengganti kanvas karena belum berkesempatan untuk melihatnya secara langsung di Guggenheim Museum, New York). Terpisah jarak ruang dan waktu (Black Lines I dihasilkan Wassily Kandinsky pada tahun 1913), lukisan ini berbicara – atau lebih tepatnya – berteriak tentang “anekdot brutal kehidupan” yang disuarakan melalui tarikan gelisah garis-garis hitam dan eksposisi warna yang membangkitkan mimpi pemberontakan masa lalu. Melalui Black Lines I, Kandinsky seakan memukul genderang perang pada bentuk dan komposisi yang pada awal abad 20 didefinisikan oleh para naturalist, impresionist dan penganut aliran kubisme. Menurut Kandinsky dalam bukunya Spiritual in Art, kecanduan para pelukis terhadap bentuk telah menghisap habis sisi liar imajinasi dan lukisan beralih menjadi teori tentang perspektif (–Ia menggambarkan, bahwa pelukis sama saja dengan para politisi, namun dengan prosedur parlemen yang berbeda, atau seperti ekonom yang mendukung prinsip hukum besi sistem upah. Melukis, pada akhirnya menjadi begitu positivist, dengan menganggap sesuatu yang berada di luar perspektif sebagai noda dan omong kosong). Dengan kata lain, lukisan adalah papan tulis yang mengurai berbagai rumus, untuk membuat orang lain percaya tanpa harus mengedipkan mata.

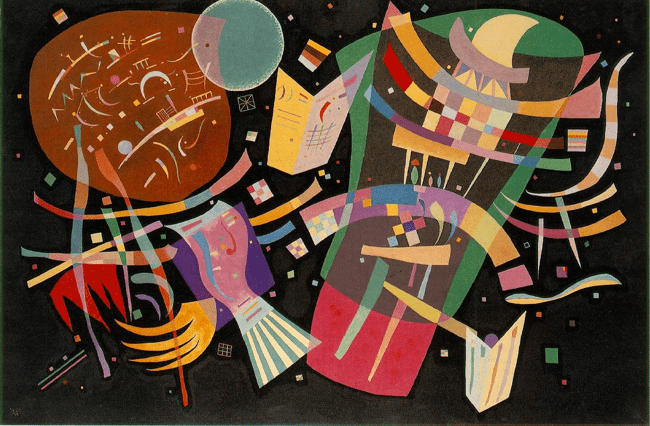

Kondisi inilah yang mendorong Kandinsky untuk menyepi di apartemennya di Paris, menyiapkan amunisi untuk mengkonfrontir batasan-batasan definisi dalam lukisan. Dari fase petapaannya, lahirlah karya-karya seperti Composition I dan Composition II (1910), Impression No. 4, “Moscow” (1911), Improvisation No. 29 (1912), Picture with White Boder (1913), Small Pleasures (1913), Kleine Freuden (1913), adalah contoh konfrontasinya terhadap kondisi kevakuman makna dalam lukisan. Pemaksaan pada bentuk eksternal, menurutnya, menghilangkan sisi spiritual dan mereduksi lukisan menjadi ritual semata (dengan pelukis dan penikmat yang sama-sama tunduk pada kekuatan bentuk). Kekosongan bukan hanya dirasakan oleh pelukis, namun juga para penikmat lukisan yang jarang merasakan keterhubungan emosional dengan sebuah lukisan. Terputusnya garis penghubung antara pelukis dan penikmat, dalam pandangan Kandinsky, berasal dari pemaknaan lukisan yang semata-mata menjadi imitasi alam dan berfungsi untuk melayani tujuan pasti (misalnya potret figur atau bentang alam), atau tujuan konvensi tertentu seperti prinsip impresionisme. Oleh karenanya, perasaan yang ditimbulkan pun menjadi terbatas. Lukisan alam yang megah memang mampu menimbulkan sensasi kekaguman, namun untuk terhubung secara emosional dengan penikmat lukisan, terlebih penikmat dari konteks jaman yang berbeda, seorang pelukis memerlukan kunci khusus untuk menembus ruang emosi (kita menyaksikan Van Gogh menjadi gila dalam pencarian kunci tersebut, dan dibuat merinding oleh lukisannya yang mampu menyentuh emosi dan berbicara melampaui batasan-batasan bentuk).

Konfrontasi bentuk dalam lukisan abstrak Kandinsky ditopang oleh argumen yang ia paparkan melalui Spiritual in Art. Dalam buku tersebut ia menggaungkan revolusi spiritual, menurutnya, “pikiran kita yang terkekang oleh materialisme telah terinfeksi keputusasaan dan ketidakpercayaan yang berujung pada hilangnya tujuan ideal. Mimpi buruk materialisme telah mengubah kehidupan alam semesta menjadi permainan tidak berguna yang hanya bisa diselamatkan melalui kebangkitan kembali jiwa-jiwa primitif, fase yang dibutuhkan untuk menghilangkan tirani (bentuk) eksternal yang padanya, kebenaran estetik hanya berlaku singkat”. Dari sinilah kita dapat melihat secara jelas konteks yang mendorong terlahirnya Black Lines I dan jajaran lukisan non-figuratif yang dihasilkan Kandisky paska tahun 1910. Melalui bangun estetika ini, Kandinsky menjadi tonggak bagi kelahiran kategori lukisan abstrak.

Reputasi Kandinsky membantu mendorong diterimanya pandangan tentang lukisan non-figuratif oleh publik. Sebelum menjadi pionir dalam lukisan abstrak, ia telah dikenal baik dikalangan pelukis simbolist melalui massa warnanya yang khas (salah satu karya simbolisme terkenalnya berjudul the Blue Rider yang digunakan sebagai simbol melawan pandangan atas degenerate art pada masa Hitler kemudian). Ia disandingkan dengan Picasso yang mengembangkan aliran kubisme dan Paul Cezanne yang berpijak pada post-impressionisme. Lukisan-lukisan abstrak Kandinsky pada periode ini terdiri dari eksperimen warna ekspresif yang dituangkan secara independen (dalam lukisan Kandinsky, seakan-akan, warna, bentuk dan garis, tidak melayani satu sama lain). Ketiganya dihadirkan bukan lagi untuk membatasi, namun untuk bersandingan dengan sangat bebas. Selain spiritualisme, pengaruh bagi lukisan abstrak Kandinsky juga berasal dari musik, menurutnya musik memberikan abstraksi alam yang bersifat internal (bukan mewakili dunia luar) yang memiliki cara langsung untuk bersentuhan dengan perasaan dan jiwa manusia. Pengaruh musik ini terlihat jelas dalam penamaan karya-karyanya, seperti penggunaan judul “Improvisation” juga “Composition“.

Tentu bagi seseorang yang pernah melihat Beat the White karya El Lissitzky atau Number 8 karya Jackson Pollock, Black Lines I bukanlah karya janggal karena keberadaan genre abstrak, saat ini, telah diakui sebagai salah satu perspektif yang memiliki ruang dalam sejarah seni lukis. Namun pada tahun 1913, cerita menjadi lain: karena seni abstrak pada masa itu adalah sebuah pemberontakan bukan hanya dari kekangan bentuk, namun juga pada kondisi modernitas yang semakin tanpa arti. Ya, setiap karya seni adalah anak dari jamannya, lahir pada periode budaya tertentu dan menghasilkan sebuah seni dengan kualitas yang tidak pernah dapat diulang. Tapi dalam beberapa kasus, sebuah karya seni dapat menjadi sumber emosi, jauh melampaui batasan jaman. Melalui ketajaman estetika, ia melepaskan diri dari kekangan realita sehingga mampu berbicara dalam bahasa lintas temporal – sebuah kondisi yang memungkinkan bagi saya untuk merasa terhubung pada warna dan garis dalam Black Lines I – Kandinsky menyebutnya sebagai hubungan spiritual. Interpretasi yang saya lakukan terhadap Black Lines I sepenuhnya semena-mena, karena entah apa yang dipikirkan sang pelukis ketika ia menggoreskan kuas ke kanvas, namun justru pada kebebasan interpretasi inilah letak kekuatan utama dari karya abstrak Kandinsky – yang bagi saya, tampak bagaikan metafora anekdot brutal kehidupan: sebuah jukstaposisi kepastian dalam rangkaian ketidakpastian.

kontak via editor@antimateri.com