Yes, it was a strange city I was taken, a city not to be found on the map of any island, a city of awesome silences, where Death and Eros frolicked wantonly in broad daylight on the squares – Yukio Mishima, Barakei: Ordeal by Roses, 1971

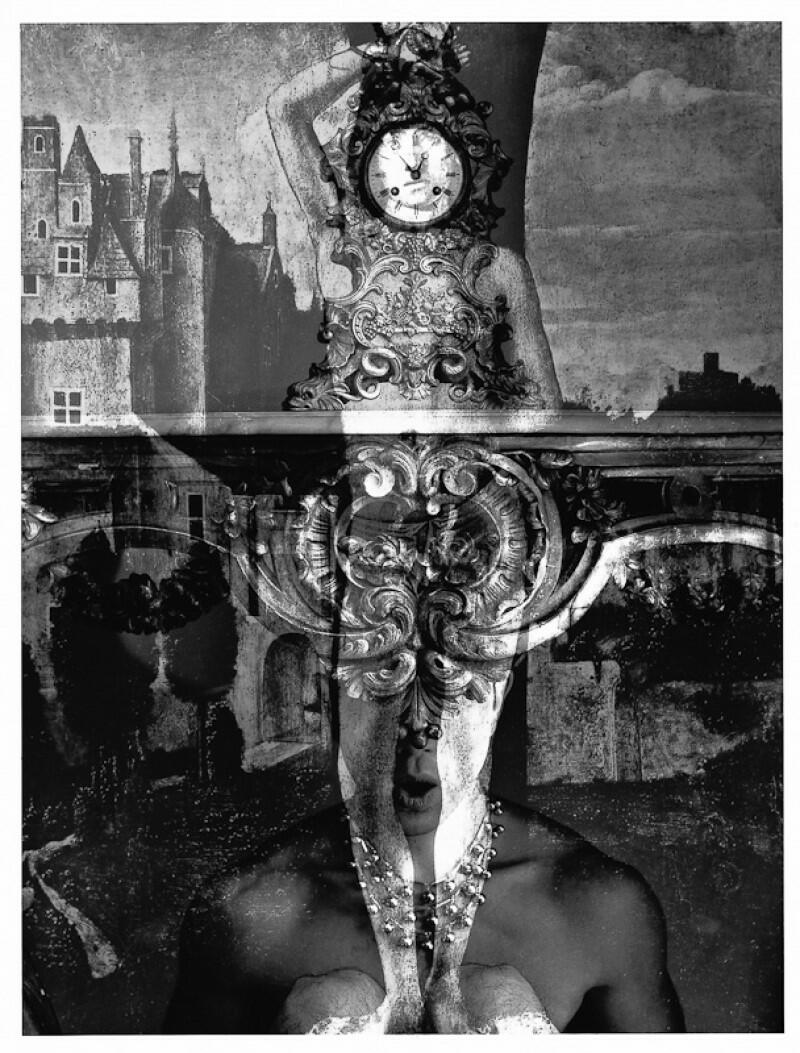

Tentu saja, Mishima bermain metafora ketika menyatakan dirinya dibawa ke sebuah kota tidak dikenal. Kota tersebut tidak lain adalah halaman belakangnya sendiri, sedangkan sang penculik sadis yang membawanya secara paksa adalah Eikoh Hosoe–seorang fotografer yang kerap menyusuri ranah-ranah tabu, sensualitas dan kegilaan. Kolaborasi kedua maestro kenamaan Jepang tersebut berawal ketika Mishima meminta Hosoe membuat foto sampul untuk kumpulan esainya. Namun, daya tarik antara kedua seniman menghasilkan lebih dari intensi semula, karena alih-alih melakukan sesi untuk foto sampul, keduanya tenggelam dalam dunia antah berantah yang dibangun lewat bidikan kamera Hosoe dan puitisasi tubuh telanjang Mishima. Sesi pemotretan janggal ini terjadi antara tahun 1961 hingga pertengahan 1962 dan dipublikasikan setahun kemudian dengan judul Barakei: Killed by Roses (1963). Delapan tahun setelahnya edisi kedua dipersiapkan secara khusus atas permintaan Mishima, lengkap dengan perubahan judul serta design, dan terbitlah Barakei: Ordeal by Roses (1971)–versi yang kini tersebar secara luas. Berbekal halaman demi halaman Barakei (edisi kedua, 1971), ulasan singkat kali ini akan membahasa dua poin utama: (1) gagasan Mishima tentang sensualitas objek foto, dan (2) manifestasi avant-garde Hosoe. (Disclaimer: keduanya akan diurai melalui sudut pandang seorang penikmat, sehingga jangan heran apabila terdapat interpretasi yang terasa berlebihan :D).

Siapa pun yang akrab dengan kesusastraan Jepang pasti setuju bahwa daya pikat seorang Yukio Mishima terletak melampaui karya-karyanya. Dalam posisinya sebagai penulis, Mishima setara dengan kanon-kanon Jepang lain seperti Yasunari Kawabata atau Kenzaburo Ōe. Tulisannya adalah representasi sensualitas yang mendobrak tabu, sebagaimana homoerotisme dan sadomasokisme kerap ditemukan dalam karyanya. Beberapa penokohan dapat menjadi contoh, di antaranya: homoerotisme Yuichi dalam Forbidden Colors yang tidak mengenal malu (1953), atau rasa bersalah Shinji Kubo yang gagal melakukan pemerkosaan dalam The Sound of Waves (1954), hingga karakter Mizoguchi, Biksu Buddhis muda yang penuh hasrat erotis dalam The Temple of the Golden Pavilion (1959). Mishima layaknya Oscar Wilde dalam sastra era Victoria: flamboyan ganjil yang membakar tradisi masa lalu. Tapi dalam Barakei, kita melihat Mishima yang lain–submisif dan patuh pada kuasa kamera Hosoe. Hal ini mutlak berlawanan dengan kebanyakan karakter dalam novelnya yang kerap memainkan sisi seksual yang agresif.

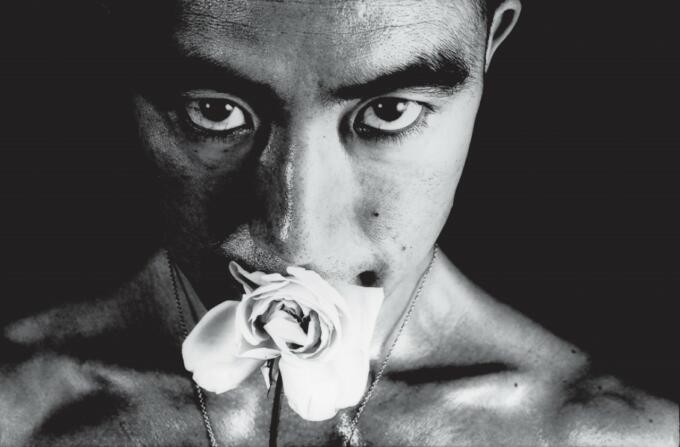

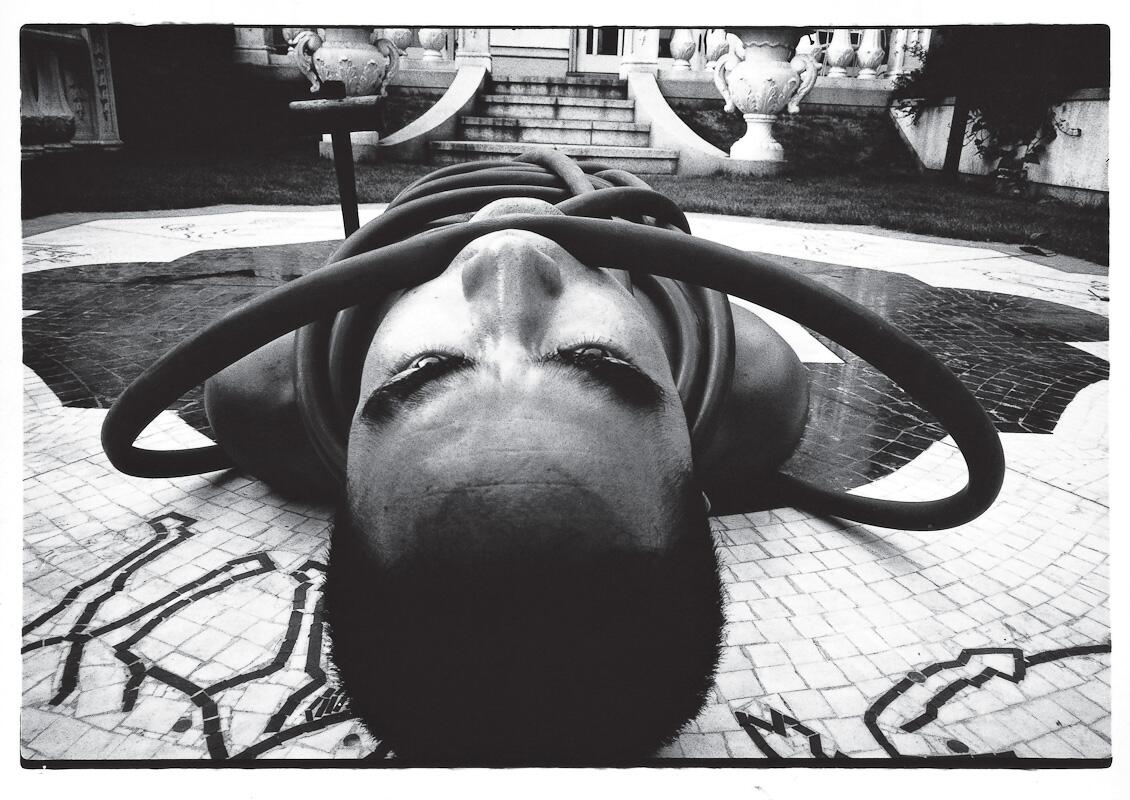

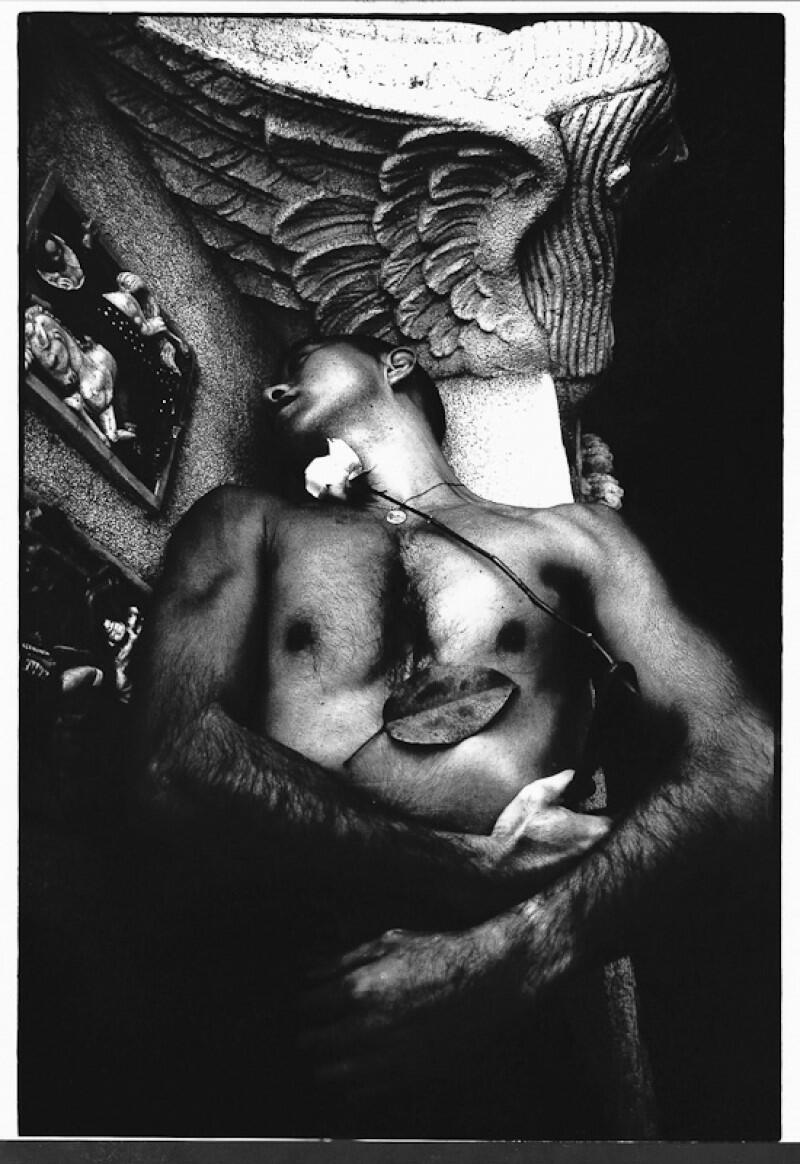

Perubahan peran yang dilakukan Mishima dalam Barakei, menurut Hosoe, bukan tanpa maksud. Hanya dengan mengambil peran laiknya seorang masochist, Mishima menghilangkan dirinya dan menjelma menjadi subjek–kanvas kosong–bagi sang fotografer. Seorang objek foto, menurut Mishima, harus menelanjangi dirinya; oleh karena itu, objek foto yang baik haruslah seseorang yang memiliki berlapis ‘makna’ (the object photographed should have some meaning of which they can be stripped). Tujuannya sederhana, agar sang fotografer tidak kehilangan minat. Karena sensualitas bukanlah tubuh itu sendiri, namun abstraksi yang lahir dari pengulangan metamorfosis sang objek dan kesaksian sang fotografer. Di sanalah, menurut Mishima, kita menemui puitisasi tubuh dalam fotografi. Namun, sensualitas dalam Barakei memiliki pembacaan lain di mata Hosoe, ungkapnya:

Recalling that day now, I have no doubt he was exercising an absolute will. The publication of Barakei in a new edition is my requiem to Yukio Mishima, who revealed his gorgeous flesh and supremely powerful body at the age of thirty-eight. Here is the perfect body of Mishima, who never admitted the decay of the flesh.

Pandangan Hosoe di atas memiliki relevansi pada sisi lain kehidupan sang penulis. Karena terlepas dari karyanya, pilihan politik Mishima menjadi daya pikat lain. Bayangkan saja: Ia memimpin kudeta demi mengembalikan supremasi kekaisaran Jepang dan mati–melalui ritual seppuku–untuk membuktikan tekadnya. Aksi teatrikal ini terjadi pada 25 November 1970, beberapa hari sebelum edisi kedua Barakei seharusnya terbit. Namun, pemberitaan fenomenal tentang kematian sang Penulis, membuat Hosoe menunda penerbitan untuk menghormati visi estetik Mishima dari hiruk pikuk sirkus media. Setahun kemudian–atas permintaan istri mendiang Mishima–Barakei edisi kedua terbit dan langsung menempatkan diri menjadi salah satu buku fotografi paling dicari. Mark Holborn yang menulis penutup untuk edisi internasional Barakei, menggambarkan:

This private theatre serves us well if it draws us back to The Sea of Fertility, his testament. His language should be read again before judgments are passed on the terrifying conclusion of this course of action when the line between theatre and reality was crossed and the blood that spilled was real.

Yang menarik kemudian adalah fakta bahwa Eikoh Hosoe, sang fotografer avant-garde, memilih untuk mengambil jarak dari karya yang dianggap masterpiece tersebut. Alasannya tidak lain karena ia menganggap Barakei terlalu pekat dengan narasi [kematian] Mishima–“Gelap, seperti mimpi, dan meresahkan, intens dengan suasana yang hampir mistis”. Hosoe merasa perlu untuk melepaskan diri dari melampaui dunia janggal yang ia ciptakan sendiri. Dapat dikatakan Hosoe telah berhasil mencapai ambisinya tersebut, karena kini ia lebih dikenal sebagai pencetus simbolisme fotografi Jepang yang menginspirasi gerakan Provoke di akhir 1960an (bahkan Daido Moriyama, salah satu pencetus Provoke Movement, pernah bekerja adalah asisten Hosoe). Ia juga digadang-gadang sebagai fotografer avant-garde yang berhasil menyelami mitologi dan metafora guna mendobrak batas-batas fotografi tradisional. Tapi Yasufumi Nakamori (dalam O’Hagan, 2021), seorang kurator sekaligus pengamat fotografi, berpandangan lain: bahwa Hosoe tidak dapat menyangkal kekuatan kreatif dalam kolaboratif Barakei telah membentuk visi dan manifestasi fotografinya. Gambaran Nakamori tentang Hosoe selepas Barakei adalah “Instead of simply photographing the subject, he began to view himself as involved in the creation of a distinct space and time” (juga dalam O’Hagan, 2021). Dengan kata lain, Hosoe tidak lagi menjadi seorang fotografer, tapi seorang yang bermain peran dalam konstruksi ruang dan waktu. Pembacaan ini sejalan dengan apa yang diurai Mark Holborn pada edisi kedua Barakei (1971): bahwa Mishima dan Hosoe, telah membuat perjanjian yang mengikat keduanya secara visi dan artistik.

By submitting himself as “subject matter,” Mishima made an unusual abdication. He took on a masochistic role, entrusting himself to Hosoe’s almost sadistic authority. Hosoe has constructed the world of Barakei as an interior map composed of landmarks-fragments of history and art. The ghost of Saint Sebastian, who obsessed Mishima ever since he was aroused by Guido Reni’s painting, hovers amongst the baroque props, the clocks and the mosaic zodiac of his home. Mishima lies wrapped on the zodiac, ensnared in his contradictions. He sits in samurai loincloth at a marble-topped Spanish table, or lies on an extravagant stone seat, his muscles glowing, a rose at his head and his Levis at his waist. Hosoe has uncovered Mishima’s creative epicenter, a point on a fault line between East and West, a most dangerous yet vital place.

Barakei: Tabu dan Homoerotisme

Sumber Gambar: Hosoe, E. & Mishima, Y. 1971. Barakei: Ordeal by Roses. Shueisha Inc., Tokyo

Sumber Bacaan:

Hosoe, E. & Mishima, Y. 1971. Barakei: Ordeal by Roses. Shueisha Inc., Tokyo

O’Hagan, S. 2021. Haunting Monotones: Inside the Strange World of Eikoh Hosoe. Guardian (Minggu, 14 Nov 2021 08.00 GMT)

kontak via editor@antimateri.com