Menjelajahi musik adalah sebuah perjalanan yang liar dan sulit ditebak. Terkadang arahnya tergambar begitu jelas, melalui pemetaan genre atau penelusuran pengaruh musik terhadap musisi tertentu. Namun tidak selamanya arah ditentukan peta, karena ternyata terdapat musisi dengan karya enigmatik, sehingga pemahaman atas musikalitasnya membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan tentang jenis dan genre lagu. Salah satu musisi yang memaksa saya untuk mempertajam insting diluar indera pendengaran adalah lagu-lagu Nico – musisi nomaden kelahiran Jerman yang meninggalkan jejak kaki hampir di seluruh Eropa (dan jejak pengaruh musik di seluruh dunia). Sebagai gambaran awal, musik Nico ia jabarkan sebagai: “Half true and half not true, a mixture that cannot be untangled” – sebuah pernyataan yang mengindikasikan bahwa pemahaman atas musiknya membutuhkan upaya lebih keras daripada sekedar membuka telinga.

Nico tentu tidak asing dalam sejarah musik modern – siapa yang bisa melupakan suara dan rambut pirangnya (atau rambut pirang dan suaranya), dua hal yang menjadikan Nico bintang benderang di etalase Factory (rumah produksi milik Andy Warhol yang melambungkan namanya). Dengan reputasi mentereng sebagai model, aktris, penyanyi, komposer sekaligus penulis lirik – musik Nico adalah icon tersendiri yang memberi pengaruh pada musisi setelahnya mulai dari Patty Smith, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus hingga Bjork. Atas posisinya tersebut tidaklah aneh ketika dalam lingkaran pertemanannya ditemukan nama seperti Andy Warhol, Federico Fellini, Brian Jones, Jim Morrison, Bob Dylan, Jackson Browne, Iggy Pop, Lou Reed dan John Cale (selanjutnya Cale merupakan produser pada karya-karya solo Nico) – bahkan putranya, Ari Boulogne, merupakan anak (tidak resmi) dari aktor kenamaan Alain Delon. Namun, sang bintang multitalenta ternyata memiliki lebih dari tampilan permukaan: ia adalah seorang bohemian tulen. Sisi inilah yang membedakannya dari musisi (anak emas industri musik) lainnya, sehingga alih-alih tenggelam dalam popularitas, ia mengubah arah musiknya – menjauh dari genggaman publik dan juga sorotan kamera.

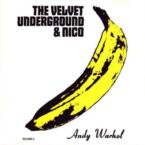

Sisi bohemian inilah yang menjadikan Nico kerapkali tidak dipahami oleh rekan sesama musisinya karena tidak ada satupun projek kerjasamanya (baik dengan Warhol, Velvet Underground, Bob Dylan, Jackson Browne hingga produser Tom Wilson) yang sepenuhnya memenuhi standar kepuasan diri sang primadona. Penggarapan Exploding Plastic Inevitable dan album pretisius Velvet Underground and Nico dibawah manajemen Warhol ia gambarkan sebagai “bencana kecil tanpa ujung”, yang kemudian diikuti oleh bencana lebih besar setelahnya, yaitu penggarapan album solo pertamanya berjudul Chelsea Girl. Bahkan hingga akhir karirnya (Nico meninggal dalam sebuah kecelakaan sepeda di Ibiza tahun 1988), ia masih bersikukuh untuk tidak mendengarkan Chelsea Girl dan menyatakan rasa muak terhadap album yang menempatkan namanya di jajaran elit musisi folk saat itu. Dalam sebuah wawancara singkat yang berhasil dilakukan Antoine Giacomoni, kawan sekaligus satu-satunya fotografer yang diperbolehkan mengambil foto sang musisi setelah ia undur diri dari Island Record (label besar terakhirnya), Nico menggambarkan kekecewaan mendalam dalam proses pembuatan Chelsea Girl – semua yang ia inginkan dicerabut: mulai dari drum, ritme gitar hingga lirik gubahannya dihilangkan dan diganti oleh sesuatu yang sama sekali bukan dirinya. Kekecewaan ini membawanya pada sebuah langkah drastis, yaitu meninggalkan Factory juga Verve Record dan memulai penulisan lagu tanpa campur tangan orang lain. Hal inilah yang menjelaskan mengapa terjadi lompatan musikalitas dari album solo pertamanya Chelsea Girl ke album selanjutnya, Marble Index – dimana Nico menemukan dirinya.

The Fairest of the Seasons, Chelsea Girl (1967)

Facing the Wind, Marble Index (1969)

Dalam Marble Index, Nico bekerjasama (anehnya) dengan John Cale, kawan berseterunya ketika masih tergabung bersama dalam projek-projek Warhol. Tanpa campur tangan sang seniman kawakan, keduanya mampu menembus sisi glamor musik avant garde New York dan menemukan jalan menuju eksplorasi folk eropa (– sebuah perbedaan mencolok diantaranya adalah: jika avant garde New York merayakan kepedihan dalam gemuruh, maka folk eropa yang diusung Nico dan Cale merayakannya dalam isolasi dan kesendirian). Perubahan musik pun diikuti dengan perubahan persona – Nico mengembalikan warna rambutnya ke asal, coklat gelap, dan sejak saat itu imajinya sebagai model Factory ia tinggalkan sama sekali. Namun sisi gelap Nico (yang merupakan gambaran jujur sang musisi atas musik dan citranya) jarang dikenal oleh pendengar musik kebanyakan – pembahasan tentang dirinya kadung dikaitkan dengan Velvet Underground dan terhenti pada segala bentuk rumor hubungan personal sang musisi. Sungguh disayangkan, karena kualitas Nico lebih dari sekedar “additionel chanteuse”, simak saja interpretasi ulangnya atas karya fenomenal The Doors, The End, yang dalam beberapa segi mampu menyamai karakter gelap Morrison – hal yang jarang bisa dilakukan musisi lain.

The End, The End… (1974)

Kolaborasi Nico dan Cale menghasilkan beberapa album diantaranya Marble Index (1969), Desetshore (1970), The End… (1974), dan Camera Obscura (1985). Pada tahun 1984, Nico merilis Drama of Exiles dengan produser Jean-Marc Philippe Quilichini yang merupakan upaya sang ratu bohemian untuk menjajaki [bahasa] musik lain yaitu folk timur tengah dan corsica. Namun nampaknya ia memutuskan untuk kembali keakar, karena pada album berikutnya, Camera Obscura (album terakhir sebelum kematiannya), ia sekali lagi berkolaborasi dengan Cale. Industri musik kemudian melabeli musiknya (paska Chelsea Girl) sebagai avant-garde, hanya karena publik tidak sepenuhnya memahami karyanya. Nico sendiri nampaknya tidak ambil pusing atas pelabelan ataupun genre yang disandingkan pada musiknya – selain konser dan beberapa garapan film, ia hampir tidak pernah tampil di hadapan publik (bahkan nyaris tanpa wawancara) – Nico membangun mitos atas dirinya dari kajauhan.

Hingga kini, berbagai hal tentang Nico masih tetap misteri. Tentang pilihan karirnya (dengan berkali-kali menolak tawaran agensi model terkemuka), juga arah haluan musiknya (dengan menolak panggung utama dan memilih menjadi borderliner) – adalah sebuah teka-teki yang sulit dipahami dalam konteks kemapanan umum. Ketergantungannya pada heroin kerap dijadikan penjelas atas perilakunya yang menjadi anomali dalam industri musik. Atau pada cacat fisiknya – Nico mengalami ketulian pada salah satu telinganya – sehingga publik memaknai penolakannya untuk terlibat dalam berbagai projek dengan musisi lain sebagai salah satu dampak dari kondisi tersebut (namun hal ini dapat dengan mudah terbantahkan, karena selain dengan Cale, Nico juga berkolaborasi dengan Brian Eno hingga Philippe Quilichini, musisi dengan standar tidak sembarangan, sehingga pandangan bahwa keterbatasannya menghalangi eksplorari musikalitas, adalah tidak valid sama sekali). Dibalik semua kebingungan publik, ia memberi sebuah pernyataan pada kawannya Antoine Giacomoni dengan berujar: “I’m a nihilist, so I like destruction. Nihilism seemed to be the most suitable religion since I started to think”. Lagi-lagi, pernyataan ini rentan menimbulkan kebingungan, namun penjelasan singkat ini akan diamini oleh para nihilist dimanapun, karena Nico nampaknya memahami sebuah rumus: bahwa kenikmatan estetis paling unggul hadir dalam fase pemusnahan diri dan keterasingan – yang ia materialisasikan dalam bentuk penghancuran atas karir dan kemapanan musiknya. Karena berpijak pada pandangan ini, karyanya menjadi sarat dengan beban emosional gelap – sesuatu yang terlalu menakutkan untuk publik. Alhasil, dunia melihat sosoknya (juga memandang musiknya) seperti gambaran Kawabata atas kecantikan yang tidak tersentuh, yaitu api di kejauhan – memancarkan cahaya, namun dingin dan sulit dipahami.

kontak via editor@antimateri.com

![Fucked Up, Got Ambushed, Zipped In [into a body bag] ideologi otonom punk Fugazi.jpg](https://antimateri.com/wp-content/uploads/2018/01/fugaziwar-145x145.jpg)

lovely <3 <3