Konon, katanya kita manusia kepulauan yang berjiwa bahari. “Kepulauan dengan laut sebagai pemersatu telah begitu menyatu dengan penduduk kawasan Nusantara hingga ia menyebut negerinya tidak dengan country/fatherland/motherland, tetapi tanah air!” (Tabrani, 1995: 12).

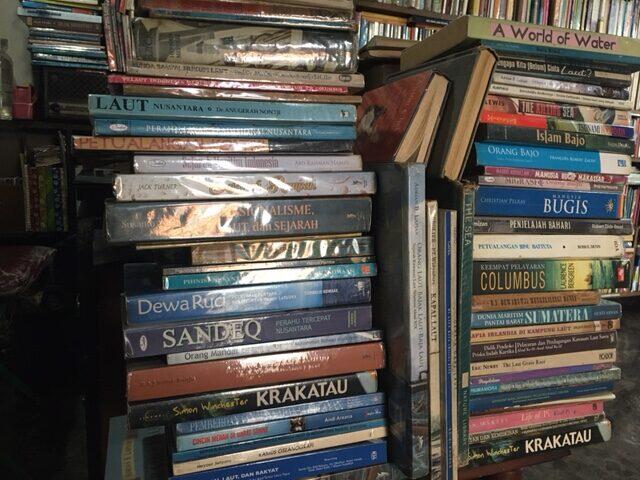

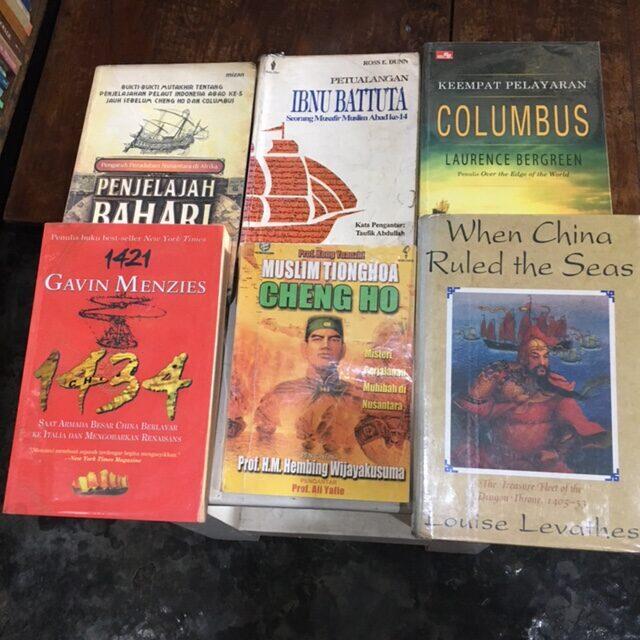

Tulisan ini semata-mata berdasarkan rangkuman dari pembacaan serakan buku fisik, klipping dan film terkait laut Nusantara, dan penulis mencoba menggambarkannya sesederhana mungkin.

Kita mulai dari sini:

Apa sebetulnya makna sebutan negara maritim? Negeri dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (setelah Kanada), juga slogan Jalesveva Jayamahe, juga istilah poros maritim, makna penyebutan tol-laut, atau mengapa harus ada heboh “pagar laut”? Maksud tulisan kecil ini semata-mata mencoba mengetengahkan aspek-aspek tertentu Dunia Maritim Nusantara, merasakan memory collective, apa yang barangkali masih bisa diingat khalayak, diingat masyarakat tentang kekayaan sejarah bahari kita.

Ingatan masa kecil dan remaja saya tentang laut (selain diajak pergi orang tua ke Pantai Pangandaran atau memandang laut Selat Ombai dari benteng di Pante Makassar (sekarang masuk Timor Leste) – di Pulau Timor) salah satu yang paling berkesan adalah mengenai visual wangkang, perahu layar khas Tiongkok, dengan tinggi haluan dan buritan yang letaknya khas pada film Bruce Lee dengan latar Hongkong awal 1970an; membaca kisah-kisah fiksi Asia (tidak semuanya bisa diingat kembali), namun satu yang membekas menyangkut cerita anak pemberani di teluk Lingayen (di Filipina), membaca buku (untuk anak) pesona kisah pelayaran James Cook di Samudera Pasifik dan sepanjang pantai Benua Australia; menonton film ke bioskop – kisah pelayaran tiga kapal layar Colombus dalam film 1492 Conquest of Paradise; membaca cerita petualangan Ibnu Batutta menyusuri pantai timur Afrika, Laut Tengah, Cina, hingga Asia Tenggara; membaca berita manusia perahu Vietnam yang ditempatkan di Pulau Galang – Kepulauan Riau; dan terutama (mengenang) tragedi memilukan tenggelamnya kapal penumpang Tampomas II di Laut Jawa tahun 1981. Hingga hari ini guntingan koran-koran peristiwa tersebut masih tersimpan dengan baik.

Kontiki tentu saja kisah paling fenomenal yang tertanam lama dalam ingatan. Kontiki, nama suatu rakit berlayar, dibuat menurut contoh buatan orang Indian kuno. Kontiki terbuat dari batang-batang kayu besar yang dirangkaikan dengan tali temali; paku dan bahan logam lain tidak dipergunakan. Kontiki dipakai oleh Thor Heyerdahl (ahli etnologi Norwegia), dengan maksud guna memberi bukti bahwa penduduk kepulauan Polinesia di Lautan Pasifik berasal dari penduduk Amerika Selatan kuno, yang melintasi lautan kurang lebih 1500 tahun yang lalu dengan rakit yang serupa dengan Kontiki. Ekspedisi ini berangkat dari Peru pada tanggal 28 April 1947 dan sampai di Tahiti tanggal 7 Agustus 1947. Jarak yang dilayari 8.000 km. Cerita ini dibuat dokumenter dan kemudian difilmkan. Tentu saja inspiratif!

Kontiki tentu saja kisah paling fenomenal yang tertanam lama dalam ingatan. Kontiki, nama suatu rakit berlayar, dibuat menurut contoh buatan orang Indian kuno. Kontiki terbuat dari batang-batang kayu besar yang dirangkaikan dengan tali temali; paku dan bahan logam lain tidak dipergunakan. Kontiki dipakai oleh Thor Heyerdahl (ahli etnologi Norwegia), dengan maksud guna memberi bukti bahwa penduduk kepulauan Polinesia di Lautan Pasifik berasal dari penduduk Amerika Selatan kuno, yang melintasi lautan kurang lebih 1500 tahun yang lalu dengan rakit yang serupa dengan Kontiki. Ekspedisi ini berangkat dari Peru pada tanggal 28 April 1947 dan sampai di Tahiti tanggal 7 Agustus 1947. Jarak yang dilayari 8.000 km. Cerita ini dibuat dokumenter dan kemudian difilmkan. Tentu saja inspiratif!

Lalu sejauh apa kita memiliki riwayat literasi peradaban kelautan di Indonesia?

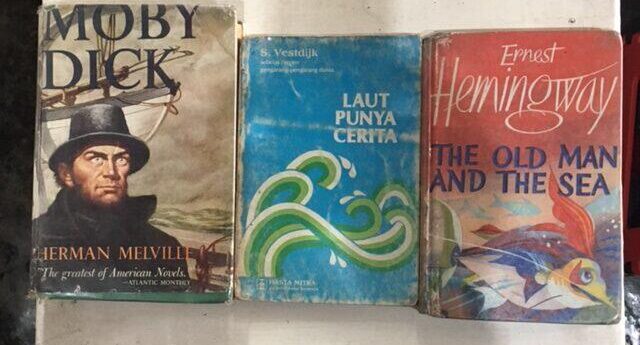

Begini, sebelum terjebak membaca Laut Bercerita dan menganggap buku itu berkisah tentang laut (dan cerita semacam itu betul terjadi), barangkali ada baiknya pembaca tulisan ini membaca lebih dahulu fiksi laut legendaris: cerpen-cerpen R.L. Stevenson, Rudyard Kipling, W. Somerset Maugham, Joseph Conrad, atau fiksi hebat seperti Odyssey-nya Homer, Gulliver’s Travel (Jonathan Swift), Robinson Crusoe (Daniel Defoe), Moby Dick (Herman Melville), the Old Man and the Sea (Ernest Hemingway), Twenty Thousand Leagues Under the Sea (Jules Verne), atau Life of Pi (Yann Martel).

Nah, negeri ini juga tentu punya banyak dongeng laut yang hebat.

Epos hebat orang Bugis dinamakan La Galigo, berisi kisah pengembaraan dan pelayaran Sawerigading yang luar biasa di Kepulauan Nusantara dan China. Keseluruhan ukuran teks La Galigo terdiri dari 6.000 halaman folio atau 300.000 baris puisi. UNESCO menggarisbawahi sebagai karya sastra paling produktif dan paling panjang di dunia, lebih panjang dari epik India Mahabrata dan Ramayana, juga lebih panjang dari epik Yunani, Homerus.

Ada juga kisah Laksamana Hang Tuah di Dunia Melayu dan Laksamana (perempuan) Malahayati dari Aceh yang sayup-sayup.

Di era modern ada bacaan hebat karya Pramoedya Ananta Toer, novel epik Arus Balik, yang menelusuri dan mempertanyakan mengapa kesadaran “bangsa maritim” itu absen dalam benak kolektif kita.

Di era modern ada bacaan hebat karya Pramoedya Ananta Toer, novel epik Arus Balik, yang menelusuri dan mempertanyakan mengapa kesadaran “bangsa maritim” itu absen dalam benak kolektif kita.

Industri rekaman musik kita punya banyak album berbagai genre terkait “laut”, dari musik tradisi Melayu, Bugis, Madura hingga surf-rock “Mabuk Laut”-nya the Panturas!

Setidaknya penulis mencatat tidak kurang dari 500 judul lagu berbahasa Indonesia terkait kata laut, perahu, biduk, sampan, bahari, pantai, bahtera, layar, atau ikan laut yang dengan mudah kita temukan pada judul-judul lagu, apapun genrenya: Ribut Rawit, Orkes Sinar Kemala, Said Effendi, Orkes Hawaiian Rame Dendang, Buby Chen, Franky & Jane, Barong’s Band, Tetty Kadi, hingga Didi Pattirane & Orkesnya. Sebagian lagu menyebut pantai: Kenjeran, Ancol, Sanur, Binaria, Pangandaran, Wayame, Okaba, Kaliwungu atau Pattaya. Beberapa dengan judul yang menarik hati: Lenggak-lenggok Badai Lautku, Laut Lepas Kita Pergi (Leo Kristi), Ikan Laut pun Menari di Bawah Lenganmu (Farid Hardja), Nusantara Laut Biru (Koes Plus), Bahtera Laju (Said Effendi), atau Biduk Telah Sarat dan Kutambatkan (Ebiet G. Ade).

Bagaimana dengan film? Tercatat (meski tidak banyak) beberapa dokumenter penting kehidupan masyarakat laut Nusantara:

Undersea World of Jacques-Yves Cousteau di tahun 1960an-1970an (pernah diputar di TVRI), serial bersejarah yang sudah menjadi film klasik, kemajuan teknologi riset kelautan yang dibuat Bapak Kelautan Dunia untuk konsumsi layar kaca. The Spice Trial (3 Seri) (BBC, 2011), bagian pertama film menceritakan pencarian jejak rempah-rempah, kisah kejayaan Maluku di Kepulauan Banda & Pulau Run. Dokumenter apik, Hunters of Southseas (BBC, 2015), dua seri awal ber-setting kehidupan di Nusantara: hidup bersama suku Bajo dan cerita perburuan paus di Lamalera-Lembata (Flores). Ada juga Jago – A Life Underwater (2015), menyoroti profil hubungan seorang Bajo dan laut yang dicintainya.

Kita cukup akrab dengan istilah perahu. Perahu adalah nama pelbagai macam alat pengangkut di perairan Indonesia, termasuk juga sampan. Biasanya tidak bergeladak seperti kapal. “Asal katanya ‘padao’ atau ‘parao’, kata yang umum terdapat di sekitar Malabar (India)” (Mulia: 1955: 1087).

Tak mengherankan bila gambar perahu sudah diabadikan di gua prasejarah di Indonesia: di Pulau Muna, Seram, Pulau Kei kecil, Arguni, dsb. Tidak hanya sampan untuk menyusuri sungai tetapi juga perahu antarpulau.

Ada juga buku-buku sangat bagus (penuh gambar dengan visual menarik) tentang Kapal Laut terbitan Grolier dan Dorling Kindersley (DK). Mengherankan bahwa jenis-jenis perahu tradisional kita yang kaya jenisnya dan beragam coraknya tidak akan ditemukan di sana. Padahal jenis perahu seperti cadik, misalnya, yang dikenal sebagai khas Nusantara, ditemukan di seluruh kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Mengapa bangsa maritim yang hebat ini kemudian mundur dan kehilangan “kehidupan lautnya”?

Soal cadik di atas, disertasi C. Nooteboom – De Boomstamkano in Indonesia, punya penjelasan yang mempunyai nilai akademis dalam sejarah dengan pandangannya yang evolusioner dan klasifikatoris. Ia menguraikan asal-usul perahu lesung dan pembagian wilayah penyebaran: perahu lesung bercadik ganda di bagian Barat dan yang bercadik tunggal di bagian Timur Kepulauan Nusantara. Justru perahu lesung bercadik itu penting artinya bagi sejarah maritim kita di masa lampau, sesuatu yang menyebabkan adanya daya terjang penyebaran ras dan kebudayaan rumpun Melayu-Polynesia sampai ke Madagaskar di barat dan Kepulauan Paskah di timur, di Samudra Pasifik.

Perahu layar Nusantara di masa lampau (ada yang diperkirakan sebesar 200 hingga 300 ton), seperti yang dikemukakan Horridge (1985), dan yang pernah ditemukan bekas-bekasnya, keruan di masa itu membuat orang-orang Portugis yang melihatnya terheran-heran. Dengan jatuhnya kerajaan maritim terakhir Nusantara, yakni Gowa, sejak saat itu VOC mengeluarkan larangan pembuatan perahu layar yang tonasenya lebih besar daripada perahu VOC. Maka runtuhlah benteng maritim terakhir Nusantara.

Perahu layar Nusantara di masa lampau (ada yang diperkirakan sebesar 200 hingga 300 ton), seperti yang dikemukakan Horridge (1985), dan yang pernah ditemukan bekas-bekasnya, keruan di masa itu membuat orang-orang Portugis yang melihatnya terheran-heran. Dengan jatuhnya kerajaan maritim terakhir Nusantara, yakni Gowa, sejak saat itu VOC mengeluarkan larangan pembuatan perahu layar yang tonasenya lebih besar daripada perahu VOC. Maka runtuhlah benteng maritim terakhir Nusantara.

Dengan begitu, bisa dikatakan ketika kekuasaan kolonial mewujud, kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara satu per satu runtuh. Bersamaan dengan itu, kemampuan maritim kita merosot. “Kekalahan dari kolonial bukan hanya kekalahan politik dan ekonomi melainkan juga kultural dan intelektual” (kata Hilmar Farid, Harian Kompas, 2014).

Bahkan menjelang abad ke-19, sebagaimana hasil studi Anthony Reid dan A.B. Lapian, disimpulkan bahwa tradisi maritim Nusantara telah redup.

Kapal-kapal tidak lagi dibuat. Perlahan orang lupa dengan kemampuan baharinya. Ia menjadi perahu kecil, sederhana, primitif, yang pelayarannya lebih menyusur pantai dan sangat lokal sifatnya.

Dikutip Anthony Reid dari Daghregister Batavia:

Dilaporkan pada 1677 bahwa…orang-orang Mataram bagian timur Pulau Jawa saat ini, di samping tidak tahu menahu lagi soal laut, juga tidak memiliki lagi kapal besar sendiri, bahkan untuk keperluan yang dianggap penting.

Di era 1980an, secara berurutan, terbit tiga literatur terpenting Dunia Maritim Indonesia, yakni The Prahu: Traditional Sailingboat of Indonesia (Adrian Horrige, 1985), Orang Laut Bajak Laut Raja Laut (Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX) (disertasi A.B. Lapian, 1986), dan Laut Nusantara (Anugerah Nontji, 1987).

Buku Horridge, The Prahu: Traditional Sailingboat of Indonesia, adalah tulisan yang membangkitkan kenangan akan kejayaan dunia maritim Nusantara. Rekam jejak yang ditulis Horridge luar biasa. Diuraikannya dinamika mengenai perahu layar tradisional Nusantara – Mandar, Bugis, Madura, Buton, Sumatra, dll.: Golekan, Leti-leti, Lambo Buton, Sandeq, Pangkur, Patorani, Baggo’, Janggolan, hingga uraian mengenai model, museum, rongsokan dan pangkalan pembuatan perahu.

Jauh sebelum itu, setelah menelusuri lembar per lembar ensiklopedia pertama berbahasa Indonesia dari tahun 1955, ditemukan catatan langka dan menarik mengenai jenis perahu (yang beberapa diantaranya bahkan tidak dimuat dalam buku Horridge) – sebagaimana contoh berikut ini:

Alis alis. Perahu penangkap ikan yang seluruhnya dibuat dari papan. Bentuknya istimewa, kelihatan pada balok lunas yang menonjol di haluan. Terdapat di sekitar Jawa Timur, terutama Selat Madura.

Atau juga:

Padewakang, di zaman dulu: perahu-dagang besar yang dipakai di Sulawesi Selatan, dilengkapi dua atau tiga tiang-layar, dan kepadanya dipasangkan layar persegi panjang dan lebar. Berhubung bentuknya, padewakang kurang cocok dipakai di laut; meski begitu orang Bugis dan Makassar mengelilingi Indonesia naik padewakang, malahan hingga barat-laut Australia, untuk menangkap tripang.

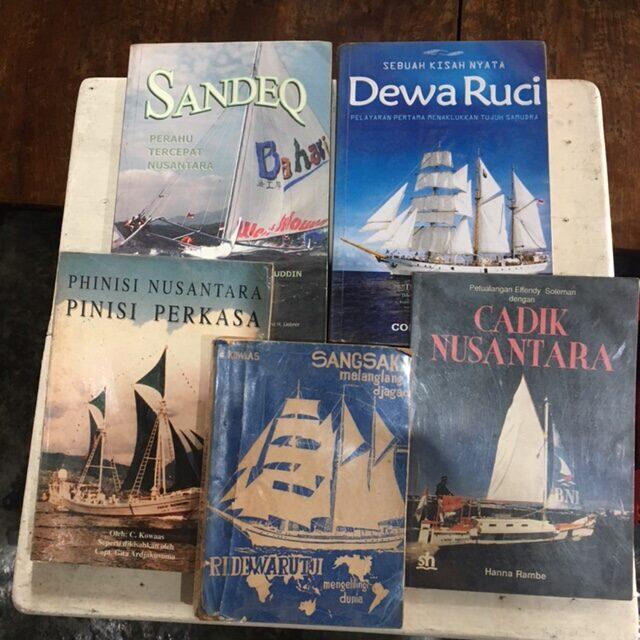

Di bawah ini adalah uraian singkat tentang perahu-perahu layar legendaris dan catatan perjalanan laut yang penting dikemukakan di sini.

Cerita KRI Dewaruci:

Sejak pertama kali melakukan perjalanan muhibah ke Australia di tahun 1961 kapal layar buatan tahun 1952 ini hingga 2010 telah melakukan perjalanan panjang ke lima benua dan diceritakan oleh Kowaas dengan amat menggugah dalam bukunya yang terbit pertama tahun 1964 (ditulis ulang 2010). Bisa disebut best seller untuk buku dunia maritim!

Cerita Phinisi:

Pada 1991 Phinisi “Ammana Gappa” melakukan pelayaran napak tilas Makasar-Madagaskar tetapi sebelum itu Phinisi sudah melakukan pelayaran hebat ke Vancouver Kanada sebagaimana dikisahkan Kowaas pada buku Phinisi Nusantara – Phinisi Perkasa. Dikisahkan berikut ini (dikutip dari bagian iklan produk rokok pada sampul Majalah Tempo, 2001):

Phinisi, jenis kapal yang telah ada pada sekitar abad ke-7 ini, pada tahun 1986 berhasil mencatat sejarah baru: mampu berlayar dari Jakarta ke Vancouver dengan jarak tempuh 11.000 mil laut! Jarak sejauh itu biasanya ditempuh dengan kapal modern dengan teknologi tinggi. Namun kapal layar motor (KLM) Phinisi Nusantara berhasil melakukannya hanya dengan layar, angin dan motor sebagai cadangan. Terbukti sudah bahwa kapal rekayasa teknologi orang-orang terdahulu tak dapat dipandang sebelah mata.

Cerita Perahu Borobudur:

Dalam spirit Kontiki, dibuatlah perahu yang dicontoh dari relief pada Candi Borobudur. Proyek ambisius ini terwujud saat dilepas ke laut lepas 17 Agustus 2003. Terbuat dari kayu ulin dan kayu jati yang disatukan dengan pasak kayu tanpa cat dan pernis, dan sepenuhnya digerakkan layar. Perangkat modern yang dimasukkan ke dalam kapal hanyalah perangkat navigasi dan telekomunikasi serta dua mesin tempel masing-masing berukuran 22 PK. Panjang perahu 18,29 meter. Kapal dibuat oleh pembuat kapal tradisional As’ad Abdullah al Madani di Pulau Kangean Jawa Timur. Perahu Borobudur lego jangkar di Pelabuhan Madagaskar 25 Oktober 2003 dan berakhir ke Capetown untuk kemudian ke tujuan akhir di Accra Ghana.

Para petualang laut secara solo:

Effendy Soleman, dengan perahu bernama Cadik Nusantara, berkali-kali melakukan perjalanan solo, menyusuri pantai utara Jawa ke Bangka-Belitung hingga Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam. Terakhir, berlayar dari Darwin ke Ambon.

Rob Rama Rambini melaut dengan menggunakan kapal layar tipe “sloop” berukuran 9 meter kali 3 meter buatan tahun 1966. Rama menyeberangi Samudra Pasifik, dari kota Oakland, pantai barat Amerika Serikat hinggaTanjung Benoa, Pulau Bali selama 10 bulan 7 hari. Ia melakukannya seorang diri. Ia melakukan petualangan luar biasa ini demi menjumpai sang bunda yang tidak pernah ditemuinya selama 30 tahun!

Deklarasi Djuanda:

Sebelum ada Deklarasi Djuanda, wilayah negara RI mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939 yaitu Teritoriale ZeeEn en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) yang intinya setiap pulau hanya mempunyai wilayah laut sejauh 3 mil dari garis pantai.

Deklarasi Djuanda memberikan cara pandang baru di mana konsep negara kepulauan untuk pertama kalinya dikemukakan. Isi dari Deklarasi Djuanda yang ditulis pada 13 Desember 1957 menyatakan: (1) Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, (2) Bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini sudah merupakan kesatuan, (3) Ketentuan Ordonansi 1939 dapat memecah-belah keutuhan wilayah Indonesia.

Esensi dari deklarasi ini adalah bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian dari wilayah daratan NKRI, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak NKRI.

Mitos/kepercayaan:

Nusantaria

Bowring membuat tesis yang menarik mengenai peradaban “paparan Sunda” awal yang diistilahkannya Berawal dari studi Santos (1997) dan Oppenheimer (1998) tentang peradaban Atlantis yang hilang – Bowring berani berargumen bahwa peradaban Atlantis berada di kawasan paparan Sunda. Argumen yang dilontarkan Bowring merujuk pada sumber Mesir Kuno yang diutarakan filsuf Plato bahwa kawasan tersebut memiliki kontak dengan Dunia Timur serta perairan laut dangkalnya (halaman 7). Malangnya, baik argumen Bowring, Oppenheimer dan Santos tidak dilengkapi bukti-bukti arkeologis dan sumber-sumber teks lokal yang bisa membantu hipotesis tersebut.

Ratu Kidul

Selain mitos kamar no. 308 Samudera Beach Hotel di Pelabuhan Ratu Sukabumi, kisah di bawah ini adalah bagian paling menarik dari legenda Nyi Roro Kidul (Carey, 2017: 15).:

Di Surakarta, tarian paling penting untuk menghormati dewi laut selatan adalah BedhayaKetawang, tarian klasik yang menampilkan sembilan penari perempuan; semua putri belia bangsawan atau keturunan raja. Sang Ratu biasanya muncul dengan memasuki tubuh salah seorang penari. Sang penari, yang kerasukan, dibawa ke Proboyekso (kediaman pribadi raja), di mana putri belia itu disetubuhi oleh Susuhunan dalam suatu ritual yang mengingatkan rayuan asmara antara Senopati dan Ratu Kidul.

Museum Bahari:

Negeri ini punya Museum Bahari di Jakarta, jenis museum sama dengan yang terdapat di Tokyo-Jepang dan Rosctock-Jerman. Atas jasa dan prakarsa bekas Gubernur DKI Ali Sadikin, dibuatlah Museum Bahari di Pasar Ikan Jakarta. Tetapi museum ini memerlukan lebih banyak perhatian kita, terutama setelah kejadian kebakaran yang meluluhlantakkan sejumlah bangunan dan isinya di dalam museum tersebut. Belakangan, di belahan timur Nusantara, di Ende Flores, atas prakarsa pribadi, juga dibangun Museum Bahari yang diinisiasi Pater Gabriel Goran SVD, semata karena kecintaannya terhadap laut.

Catatan Tsunami di Nusantara:

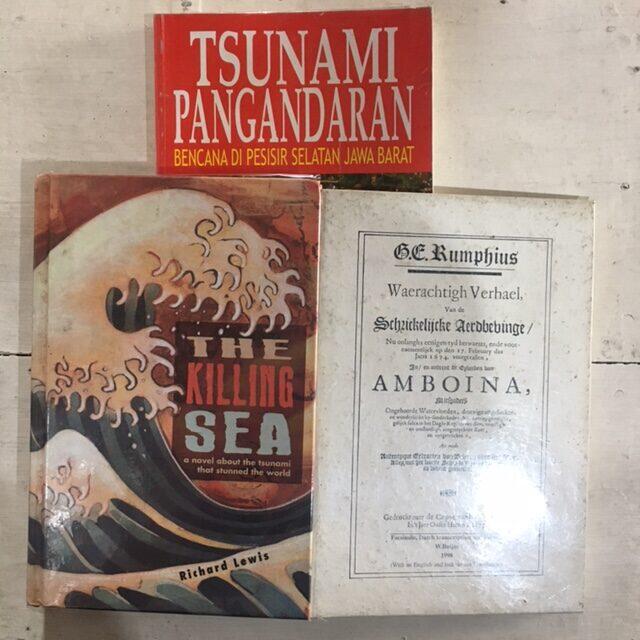

Tsunami di Nusantara. Beberapa kejadian tsunami di era 2000an ini masih hangat di kepala kita: Pangandaran dan juga Palu misalnya. Tsunami Aceh 26 Desember 2004 tentu saja merupakan salah satu bencana terbesar abad ke-21. Disamping itu, kita tidak bisa melupakan catatan historis terkait tsunami lainnya: mulai dari hilangnya Kerajaan Lamuri di Aceh dan lenyapnya kota Barus pada abad ke-12; kesaksian Rumphius mengenai tsunami tertua yang tercatat di Nusantara, di Ambon pada 1674; atau bencana global akhir abad-19, termasuk tsunami raksasa di Selat Sunda akibat letusan Gunung Krakatau 27 Agustus 1883.

Pelabuhan-pelabuhan kuno:

Sebagaimana kebesaran Tuban di masa lalu yang dikisahkan Pramoedya Ananta Toer, Nusantara juga mempunyai banyak pelabuhan tua yang harus dibangkitkan kembali. Barus, Singkil, Banten, Sunda Kelapa, Jepara, Lasem, Ternate, Tidore, Bima, Banda, atau Cilacap.

Pelabuhan Cilacap, kita ambil contoh. Pelabuhan di selatan Jawa ini misalnya, secara menarik digambarkan Susanto Zuhdi sebagai berikut:

Masa awal pemerintahan kolonial Belanda (1830-1886) Cilacap masih bernama Donan (sesuai dengan lokasinya yang terletak di desa tsb.). Pemerintah lalu mengetahui bahwa jalur distribusi dan transportasi lebih efisien dari pantai selatan ke daerah pedalaman Jawa. Wilayah ini lalu menjadi pelabuhan yang berfungsi untuk mengangkut hasil bumi dari Tanam Paksa hingga runtuhnya Hindia Belanda (1942) yang kemudian menyebabkan Cilacap mati suri.

Masih terlalu banyak perihal dunia laut Nusantara (seperti bisa dilihat pada cakupan (lihat) referensi untuk tulisan ini), misalnya saja terkait keberadaan kerajaan-kerajaan maritim Sriwijaya, Majapahit, Samudera Pasai, Banten, Aceh, Malaka, Demak, Makassar, Ternate, Tidore, dst.

Begitu pun aspek-aspek lain yang bisa dibahas mengenai Dunia Laut ini, sehingga pembahasan perlu dibatasi saja. Begitu pun, karena tulisan ini bukan kajian ilmiah, dengan begitu yang digambarkan hanya berupa pola-pola umum saja, literasi terpilih terkait maritim di Nusantara.

Penting penelusuran lebih lanjut terkait ritual laut, wisata bahari, kehidupan masyarakat nelayan, sampah laut, harta karun kapal-kapal yang tenggelam di dasar laut di masa lampau, pola migrasi para saudagar Bugis-Makassar, perniagaan maritim lokal, bajak laut-perompak, dan corak kehidupan dan tradisi suku-suku laut: Bajo, Mandar, Bugis, Madura, Buton, Lamalera, Makassar, atau Madura, misalnya.

Meskipun kajian mengenai Dunia Laut kita begitu menarik, penulis juga mengamati saat ini terdapat fenomena bahwa apa yang disebut ilmuwan, entah itu yang namanya dosen atau peneliti di kampus-kampus dan berbagai lembaga penelitian biasanya sibuk dengan (asal selesai) laporan proyek penelitiannya. Berikutnya mereka membuat laporan untuk pemberi dana penelitian atau memang penelitian itu harus diselesaikan karena bersifat syarat kelulusan (tesis/disertasi). Semua itu bisa dilihat pada tulisan yang dihasilkan lingkungan akademis kampus-kampus terkait keilmuan kelautan ataupun laporan dan buku-buku terbitan LIPI atau BRIN.

Tulisan-tulisan semacam itu biasanya diharuskan masuk “jurnal” yang kenyataannya cuma jadi bahan kutipan semena-mena dan jarang dibaca khalayak umum.

Apakah cukup sampai di situ?

Padahal ada juga aspek lain yang penting, kebutuhan agar publik mengerti dan jatuh cinta kepada ilmu pengetahuan, jatuh cinta dengan laut, laut Nusantara!

Sepertinya di zaman seperti sekarang ini dibutuhkan “tukang dongeng” dengan media bercerita melalui buku, film, situs internet (podcast, dll.), berikut media digital lainnya yang kecepatan perkembangannya (semua orang tahu) sungguh menakjubkan.

Melalui semua media itu, barangkali bisa diusahakan memvisualkan berbagai kajian ilmiah ataupun ilmu pengetahuan agar mudah dipahami sementara teks/kata-kata (tidak bisa tidak) memiliki arti yang harus dimengerti bahkan dimaknai.

Ada tanggungjawab lebih keilmuan kelautan di Indonesia untuk muncul kesadaran bahwa kita betul-betul bangsa bahari.

Mengapa (harus) ada pernyataan semacam itu?

Ada alasan lain yang mendasarinya, penulis juga kerap kali berinteraksi dengan para mahasiswa ilmu kelautan juga mahasiswa pada umumnya, dan sungguh mengherankan bahwa secara umum pemahaman mereka mengenai dunia laut betul-betul sangat teknis.

Kelautan menjadi ilmu praktis kaku. Tidak ada kesadaran geografis yang cukup bahwa Indonesia adalah negara maritim besar.

Mengherankan bahwa sejauh yang penulis periksa, negeri maritim besar ini tidak punya cukup literasi memadai mengenai apa yang disebut dunia maritim, bahari atau kelautan, khususnya literatur yang berbahasa Indonesia, entah itu fiksi atau non fiksi, entah yang disebut kajian ilmiah atau semata tulisan popular (soal itu bisa diamati dengan melihat referensi tulisan ini). Orang yang ditasbihkan sebagai Bapak Sejarah Bahari Indonesia – Lapian, dalam disertasi yang dibukukan – Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut: Sejarah Kawasan Sulawesi Abad XIX (2009) sampai menulis begini:

…oleh sebab itu perhatian terhadap aspek maritim bukan lagi merupakan hal yang pantas dilakukan, melainkan menjadi yang wajib mendapat prioritas istimewa.

Memang, bahkan dengan pengamatan sambil lalu saja, bisa dikatakan hingga tahun 1990an pun belum banyak studi mengenai sejarah sosial apalagi riset sejarah maritim.

Belakangan saja terutama sejak era 2000an penambahan bibliografi kelautan kita secara jumlah mulai bertambah cukup signifikan, sampai sampai Majalah Gatra & Majalah Tempo menurunkan liputan khusus tentang dunia laut dan perkembangan wisata bahari. Tetapi, apakah cukup?

“Lagu ‘Nenek moyangku orang pelaut…’ (ciptaan Ibu Sud tahun 1940) hanya tertinggal pada para pelaut Bugis, seakan-akan suku-suku lainnya di Indonesia tidak pernah jadi pelaut ulung”, kata Tabrani, (1995: 23). Ditambahkannya, “Jiwa Indonesia ada di laut, rebutlah penguasaan atas laut, dan Indonesia dapat dijinakkan”.

Soal laut ini, Bung Karno berkata begini pada pidato pada HUT Proklamasi RI tahun 1964: “…Aku lebih suka lukisan samudra yang gelombangnya memukul, menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem ayem tentram.”

Referensi terpilih (semua koleksi literasi Maritim ini tersimpan di Perpustakaan Batu Api) di bawah ini, sebagian besar berbahasa Indonesia dan dijadikan rujukan untuk tulisan.

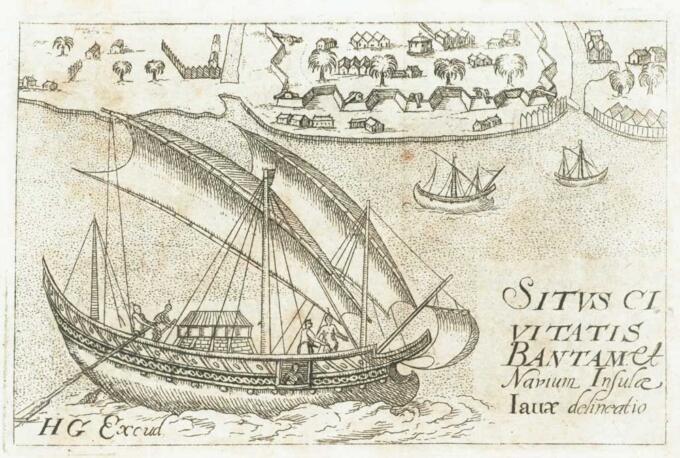

Gambar muka: Djong (kapal), wikimedia commoms

Buku:

Abdullah, Hamid. Manusia Bugis Makassar. Inti Idayu Press: 1985

Alami, Athiqah Nur (ed.). Gender-Based Natural Resources Management in Indonesian Marine Borders. LIPI: 2014

Alimuddin, Muhammad Ridwan. Mengapa Kita (Belum) Cinta Laut?, Ombak: 2004

Alimuddin, Muhammad Ridwan. Orang Mandar Orang Laut. KPG: 2005

Alimuddin, Muhammad Ridwan. Sandeq (Perahu Tercepat Nusantara). Ombak: 2009

Alwi, Des. Sejarah Maluku (Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon). Dian Rakyat: 2005

Amal, M. Adnan. Kepulauan Rempah-Rempah (Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950). KPG: 2010

Anastasia, Anjar, dkk. Mafia Irlandia di Kampung Laut. Gramedia: 2012

Andaya, Leonard Y. Selat Malaka. Kobam: 2019

Andaya, Leonard Y. Warisan Arung Palakka (Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17. Ininnawa: 2006

Aitasiati Pustaka, Devi, dkk. Pengelolaan Sumber Daya Laut Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Buton. Leuser C: 2011

Arsana, Andi. Cincin Merah di Barat Sonne (Petualangan Mahasiswa Indonesia di Samudera Hindia). Lingkar Pena: 2009

Asnan, Gusti. Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera. Ombak: 2007

Baskara, Benny. Islam Bajo (Agama Orang Laut). Javanica: 2016

Boomgard, Peter (penyunting). A World Of Water (Rain, Rivers And Seas In Southeast Asian Histories). KITLV-Leiden: 2007

Bowring, Philip. Nusantaria (Sejarah Asia Tenggara Maritim). KPG: 2022

Carey, Peter & Vincent Houben. Perempuan-Perempuan Perkasa (di Jawa Abad XVIII-XIX). KPG: 2017

Cense, A.A. & H.J. Heeren. Pelajaran dan Pengaruh Kebudajaan Makassar-Bugis di Pantai Utara Australia. Bhratara: 1972

Coedes, George, dkk. Kedatuan Sriwijaya. Kobam: 2014

Cousteau, Jacques-Yves. Man Re-Enters The Sea. Harry M Abrams Pub. 1973

Dick-Read, Robert. Penjelajah Bahari (Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika). Mizan: 2008

Di Laut Kita (Belum) Jaya. Edisi Khusus Majalah Gatra: Januari 2006

Enre, Fachruddin Ambo. Ritumpanna Welenrennge (Sebuah Episoda Sastra Bugis Klasik Galigo). Efeo-Fak. Sastra Univ. Indonesia-YOI: 1999

Graaf, Dr. H.J. de & DR. Th. G. Th. Pigeaud. Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa (Peralihan dari Majapahit ke Mataram. Grafitipers: 1986

Guillot, Claude. Banten (Sejarah dan Peradaban Abad X-Xvii). KPG: 2008

Hamid, Abd. Rahman. Sejarah Maritim Indonesia. Ombak: 2013

Hamid, Prof. Dr. Abu. Pasompe’ – Pengembaraan Orang Bugis. Pustaka Refleksi: 2004

Hanna, Willard A. Kepulauan Banda (Kolonialisme dan Akibatnya di Kepulauan Pala. YOI & Gramedia: 1983

Hanna, Willard A. & des Alwi. Ternate dan Tidore (Masa Lalu Penuh Gejolak). Sinar Harapan: 1996

Horridge, Adrian. Perahu Layar Tradisional Nusantara. Ombak: 2015

Irfan, Nia Kurnia Sholihat. Kerajaan Sriwijaya. Girimukti Pasaka: 1983

Kesuma, Andi Ima. Migrasi dan Orang Bugis. Ombak: 2004

Katoppo, E. Nuku (Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara). Sinar Harapan: 1984

Kowaas, C. Pinisi Nusantara Pinisi Perkasa. PT Intermasa: 1995

Kowaas, C. Sangsaka Melanglang Djagad (R.I. Dewarutji Mengelilingi Dunia). Fa. Mega Bookstore Djakarta: 1964

Kowaas, Cornelis. Sebuah Kisah Nyata Dewa Ruci (Pelayaran Pertama Menaklukkan Tujuh Samudra). Kompas: 2010

Kusnadi, M.A., Drs. Pangamba (Kaum Perempuan Fenomenal)-Pelopor dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan. HUP: 2001

Kusumaatmadja, SH, Llm., Prof.Dr. Mochtar. Bunga Rampai Hukum Laut. Binacipta: 1978

Lapian, Adrian B. Orang Laut Bajak Laut Raja Laut (Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad Xix). Kobam: 2009

Lapian, Adrian B. Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 & 17. Kobam: 2008

Lockwood, Rupert. Armada Hitam. Gunung Agung: 1983

Meilink-Roelofsz, M.A.P. Persaingan Eropa & Asia di Nusantara (Sejarah Perniagaan 1500-1630). Kobam: 2016

Michrob, MSc., drs. Halwany & drs. A. Mudjahid Chudori. Catatan Masa Lalu Banten. Saudara Serang: 1993

Miller, George (ed.). Indonesia Timur Tempo Doeloe 1544-1992. Kobam: 2012

Mubyarto, Loekman Soetrisno & Michael Dove. Nelayan dan Kemiskinan (Studi Ekonomi Antropologi di Dua Dsa Pantai). Cv Rajawali: 1984

Muljana, Prof. Dr. Slamet. Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi. PT Inti Idayu Press: 1981

Muljana, Prof. Dr. Slamet. Sriwijaya. LKiS: 2012

Nontji, Dr. Anugerah. Laut Nusantara. Djambatan: 1987

Nooteboom, C. De Boomstamkano in Indonesie. Brill: 1932

Oppenheimer, Stephen. Eden in yhe East. Ufuk: 2010

Pane, Nina & Semy Hafid. Menyisir Badai (Nakhoda Legendaris Phinisi Nusantara Capt. Gita Arjakusuma). Gria Media Prima: 2001

Pelras, Christian. Manusia Bugis. Nalar: 2006

Poelinggomang, Edward L. Makassar Abad XIX. KPG: 2002

Pradjoko, Didik & Friska Indah Kartika. Pelayaran dan Perdagangan Kawasan Laut Sawu. Wedatama Widyasastra: 2014

Prodjodikoro SH, Dr. Wirjono. Hukum Laut Bagi Indonesia. Sumur Bandung: 1976

Raharjo, Sandy Nur Ikfal (ed.). Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Terluar: Studi Kepulauan Marore dan Sebatik. LIPI: 2017

Raharjo, Sandy Nur Ikfal, dkk (penyunting). Tanah, Laut, dan Rakyat (Catatan Perjalanan Ekspedisi Nusa Manggala di Pulau Terluar Utara Papua). YOI & LIPI: 2021

Reid, Anthony. Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 (Jilid I: Tanah di Bawah Angin). YOI: 1992

Reid, Anthony. Dari Ekspansi Hingga Krisis (Jilid II: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680). YOI: 1999

Rumphius, G.E. Kisah Nyata Tentang Gempa Bumi Yang Dahsyat Yang Terjadi di Pulau2 Amboina (3 Bahasa). W. Buijze: 1998

Santos, Prof. Arysio. Atlantis (The Lost Continent Finally Found). Ufuk: 2010

Setiyono, Heryoso. Kamus Oseanografi. Gadjah Mada University Press: 1996

Sind, Enton Supriyatna & Taufik Abriansyah. Tsunami Pangandaran (Bencana Di Pesisir Selatan Jawa Barat). Semenanjung: 2007

Sunda Kelapa sebagai Bandar Jalur Sutra. Kumpulan Makalah diskusi. Depdikbud RI Jakarta: 1974

Tabrani, Primadi. Belajar dari Sejarah dan Lingkungan. Penerbit ITB Bandung: 1995

Thor Heyerdahl. Ekspedisi Kon-Tiki. Sumur Bandung: 1962

Toer, Pramoedya Ananta. Arus Balik (Sebuah Epos Pasca Kejayaan Nusantara di Awal Abad 16). Hasta Mitra: 2001

van Leur, J.C. Perdagangan dan Masyarakat Indonesia (Esai-Esai Tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia). Ombak: 2015

Turner, Jack. Sejarah Rempah (Dari Erotisme Sampai Imperialisme). Kobam: 2011

Twikromo, Y. Argo. Ratu Kidul. Bentang: 2000

van Leur, J.C. & F.R.J. Verhoeven. Teori Mahan dan Sejarah Kepulauan Indonesia. Bhratara Jakarta: 1974

Vestdijk, S (ed.). Laut Punya Cerita (kumpulan cerpen). Hasta Mitra: 1983

Wahyono, Ary, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Penerbit Media Pressindo: 2001

Wallace, Alfred Russel. Kepulauan Nusantara (Sebuah Kisah Perjalanan, Kajian Manusia dan Alam). Kobam: 2009

Winchester, Simon. Krakatau (Ketika Dunia Meledak, 27 Agustus 1883). Serambi: 2006

Wolters, O.W. Kemaharajaan Maritim Sriwijaya & Perniagaan Dunia Abad III-Abad VII. Kobam: 2011

Zacot, Francois-Robert. Orang Bajo (Suku Pengembara Laut). KPG: 2008

Zuhdi, Susanto. Cilacap (1830-1942) Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa. KPG: 2002

Zuhdi, Susanto. Nasionalisme, Laut dan Sejarah. Kobam: 2014

Artikel Surat Kabar, Majalah, Laporan Seminar, dll.

Arif, Ahmad. Hilmar Farid dan Arus Balik Nusantara. Harian Kompas, 28 Desemner 2014

Arif, Ahmad. Nusantara Dari Geladak Kapal Pribumi. Harian Kompas: 22 September 2014

Arif, Ahmad. Sejarah Bencana: Lamuri Hilang Ditelan Tsunami. Harian Kompas, 11 september 2014

Arsana, I Made Andi. Laut Kita Bukan ‘Rimba Belantara’. Koran Tempo, 10 Agustus 2014

Bahari: Suku Lamalera dan Perburuan Paus. Harian Kompas: 9 Oktober 2006

Budiyono, Agus. Deklarasi Djuanda di Abad Ke-21. Harian Kompas: 16 Januari 2020

Cerita dari Laut. Edisi Khusus Majalah Tempo: 16-22 November 2015

Daeng, Mohamad Final dkk. Pantang Patah di Pulau Karang Bertanah (Perahu Boti Khas Wakatobi). Harian Kompas, 6 Desember 2017

Daeng, Mohamad Final. Patti Seery Melambungkan Kelas Pinisi. Harian Kompas: 25 September 2014

Daeng, Muhammad Final & A Ponco Anggoro. Suku Bajo: Laut dan Karang Bak Saudara “Dikatutuang”. Harian Kompas: 7 April 2012

Dahana, Radhar Panca. Jalasveva Jayamahe. Harian Kompas, 7 Mei 2013

Dahuri, Rokhmin. Siapa Kuasai Lautan, Kuasai Dunia. Harian Kompas: 17 Desember 2014

Eko P, Prasetyo & Ahmad Arif. Kesaksian Rumphius: Tsunami Tertua Di Nusantara Yang Tercatat. Harian Kompas: 28 Juli 2012

Fitrianto, Dahono. Rama Rambini (Sang Perindu Pun Berlayar…). Harian Kompas: 24 Mei 2012

Gunawan, Restu. Tanah-Air dalam Negara Kepulauan. Harian Kompas, 8 Desember 2018

Hakim, Chappy. Angkatan Perang Negara Kepulauan. Harian Kompas: 4 Oktober 2012

Harahap, Aswin Rizal & Nasrullah Nara. Saudagar Bugis-Makassar: Semangat “Petarung” Terus Bergelora. Harian Kompas: 30 Agustus 2012

Hefni, Wildan. Etos Kerja Bangsa Maritim (Resensi Buku Orang Buton, Suku Bangsa Bahari Indonesia). Koran Tempo: 8 Januari 2012

Indriasari, Lusiana. Candi Borobudur (Jejak Maritim Dinasti Sailendra). Harian Kompas: 11 Januari 2014

Irawan MN, Aguk. Laut, Arus Balik Kita. Teroka-Harian Kompas: 25 Januari 2014

Laksmi, Brigitta Isworo. Kelautan: Mengintip Kekayaan Energi Di Laut. Harian Kompas: 1 September 2014

Lukito, Oki. Ironi Negara Maritim. Harian Kompas: 17 Oktober 2012

Marsudi, Retno LP. Diplomasi Poros Maritim Indonesia. Harian Kompas: 19 Maret 2014

Maryoto, Andreas. Perjalanan Tiga Bangsa Maritim di Tiga Museum. Harian Kompas: 10 Juni 2005

Negeri Bahari (Bukan Tanah Kepungan). Harian Kompas: 28 Agustus 2009

Nugraha, Iskandar P. Sejarah Perompak dan Orang Laut di Asia Tenggara (Resensi Buku Pirates, Prostitutes & Pullers: Explorations in the Ethno and Social History of Southeast Asia). Harian Kompas: 8 Juni 2008

Nurudin. Mitos Kekuasaan dan Kepercayaan Ratu Kidul (Resensi Buku Ratu Kidul). Harian Kompas, 9 Juli 2000

Oegroseno, Arif Havas. Djuanda Pada Abad XXI. Harian Kompas: 22 September 2014

Oktora, Samuel. Kecintaan Laut Pater Goran. Harian Kompas, 23 Januari 2007

Pinisi Kebanggaan Nusantara. Harian Kompas: 5 Desember 2014

Purwanto, Bambang. Melacak Akar Keculasan Bangsa dalam Perspektif Historiografis. Harian Kompas: 8 Desember 2018

Pusat Rempah yang Kian Lekang oleh Zaman (Arung Sejarah Bahari). Harian Kompas, 27 Mei 2008

Rambe, Hanna. Petualangan Effendy Soleman dengan Cadik Nusantara. Sinar Harapan: 1992

Rizal, JJ. Para Perompak, Pedagang dan Politik. Majalah Tempo: 21 September 2008

Seharusnya, di Laut Kita Jaya. Harian Kompas, 15 Agustus 2008

Sofyan, Akhriyadi. Sejarah Orang-Orang Laut (Resensi Buku Orang Laut Bajak Laut Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. Harian Kompas: 12 Desember 2009

Sukma, Rizal. Gagasan Poros Maritim. Harian Kompas: 20 Agustus 2014

Susanto, Ichwan. Russell Kelley: Menyederhanakan Pengenalan Karang. Harian Kompas: 18 September 2014

Sutaarga, Moh. Amir. Perahu Kita Dulu (Resensi Buku the Prahu-Traditional Sailing Boat of Indonesia). Majalah Tempo: 11 September 1982

Sutamat, Mamak. Kisah Perjalanan Awak Perahu Borobudur (Perahu Zigzag Melawan Angin). Harian Kompas: 30 Oktober 2003

Sutamat, Mamak. Madagaskar Mencari Akar. Harian Kompas: 30 Oktober 2003

Tembang-Tembang Perahu Bugis. Majalah Tempo: 25 Mei 1974

Trihusodo, Putut & I.G. Silawati. Napak Tilas Makasar-Madagaskar. Majalah Tempo: 21 September 1991

Tsunami (Hikayat “Smong” Penjaga Hayat). Ekspedisi Cincin Api. Harian Kompas: 26 Mei 2012

Tunggal, Nawa. Revitalisasi Peradaban Kepulauan. Harian Kompas, 17 Desember 2014

Zam, Fatih. Mengembalikan (Kenangan) Kejayaan Maritim Nusantara (Road to Borobudur Writers and Cultural Festival 2013). Harian Pikiran Rakyat

Zara, Muhammad Yuanda. Mengenang Kejayaan Pantai Barat Sumatera (Resensi Buku Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera). Harian Kompas: 17 September 2007

Zuhdi, Prof. Dr. Susanto. Labu Rope Wana: Konsep “Pulau Sejarah’ dalam Historiografi Indonesia. Konferensi Nasional Sejarah IX: 5-7 Juli 2011

Zuhdi, Susanto. Pelabuhan Lama: Merajut Simpul-Simpul Keindonesiaan. Harian Kompas: 28 Agustus 2009

Catatan Editor:

Artikel ini tidak sepenuhnya merefleksikan opini editor ataupun direksi antimateri. Penulis dapat dihubungi melalui email: antonsolihin@gmail.com

Mengelola Perpustakaan Batoe Api yang berlokasi di Jatinangor, Sumedang.