Tidak disangka-sangka, kunjungan singkat saya ke Seoul beberapa waktu lalu disambut oleh sepasang mata enigmatik khas Amedeo Modigliani. Nampaknya lukisan Modigliani sang maestro, tengah dipamerkan di Hangaram Design Museum, Seoul Arts Center. Poster pamerannya sendiri terpampang tepat diluar pintu hotel, alhasil seluruh upaya saya kerahkan untuk bisa “kabur” barang sejenak dari jadwal pekerjaan demi bertatapan langsung dengan jajaran koleksi mata kosong Modigliani.

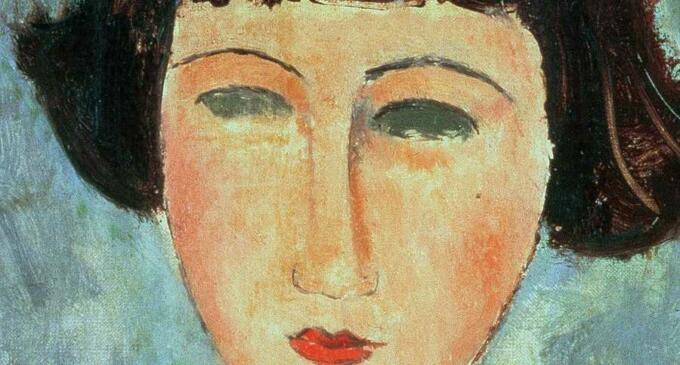

Berhadapan dengan karya-karya Modigliani[1] seperti berada dalam lomba menatap yang mustahil dapat kita menangkan: karena yang menjadi lawan adalah sepasang mata yang oleh sang pelukis dibiarkan kosong – dengan warna hitam sebagai satu-satunya petunjuk. Penggambaran mata dalam lukisan Modigliani menjadi icon tersendiri bagi sang pelukis, membuat lukisannya dapat dengan mudah dikenali dimana saja. Ia seakan telah membuat sebuah pernyataan baru dalam seni lukis – yaitu penolakan untuk membedah terlalu dalam setiap jiwa yang ia lukis. “When I know your soul, I will paint your eyes” adalah jawaban sang pelukis untuk setiap pertanyaan dari para model lukisan tentang “mata hitam” mereka. Namun, janji ini nampaknya tidak pernah terwujud, karena bahkan setelah kematiannya, lukisan-lukisan Modigliani tetap menanggung kekosongan. Dan sebagaimana kalimat seorang kawan: hal yang paling menggangu dari kekosongan adalah kerja keras untuk mengisinya[2]

Kerja keras adalah kata yang tepat untuk memahami karya Modigliani – butuh waktu panjang bagi saya untuk memberanikan diri menulis interpretasi lukisannya. Karena jujur saja, analisis untuk memahami karya Modigliani sangat terbatas. Ia tidak seperti Van Gogh sang jenius atau Claude Monet yang meletakkan aliran impressionism. Dibanding dengan karya pelukis lain, lukisan Modigliani seakan tanpa kedalaman, bahkan cenderung dimasukkan kedalam kategori karikatur oleh para kritikus lukisan saat itu – yaitu awal abad 20 ketika Paris menjadi titik utama pergerakan seni lukis. Lukisannya tidak pernah terjual dalam harga mahal, tidak juga dalam jumlah banyak, dan walaupun hampir seluruh lukisannya merupakan lukisan potret, Modigliani tidak pernah mendapatkan patron (penyandang dana untuk membuat lukisan diri) seperti para pelukis potret lainnya. Karena itulah model dalam lukisan Modigliani adalah orang-orang dalam lingkaran pertemanannya: penjual lukisan, Paul Guillaume; sahabatnya sang pematung Jacques Lipchitz; dan para kekasihnya – untuk yang terakhir ini, Modigliani tidak pernah kehabisan model.

Namun, terdapat satu hal yang begitu mengganggu: jika memang lukisan Modigliani sedangkal yang dinyatakan para kritikus seni Paris saat itu, mengapa setiap lukisannya mampu memberi kesan dan melekat diingatan? Dan mengapa karyanya mampu membedakan diri dari yang lain? – bayangkan terdapat 100 lukisan dari para maestro sedunia, dengan mudah anda akan mengenali karya Modigliani. Kedua pertanyaan di atas hadir tanpa jawaban dalam waktu yang cukup lama, hingga suatu sore beberapa waktu lalu saya berhadapan langsung dengan kanvas sang maestro. Salah satu lukisan yang dipamerkan berjudul Portrait of a Young Woman, yang dilukis Modigliani sekitar tahun 1918. Ketika memandang potret wanita muda ini, sesuatu terbersit di pikiran: lukisan Modigliani (hampir)[3] seluruhnya terdiri dari padanan wajah oval dengan kulit coklat yang berlebihan dan mata yang digambarkan hitam tanpa pupil – seketika saya menyadari bahwa Modigliani memasangkan topeng di setiap wajah modelnya, menjadikan wajah dalam lukisan-lukisannya identik. Dan di galeri sore itu, saya bukan sedang melihat wajah seorang wanita muda, tapi memandang sebuah topeng. Keterkejutan ini membuat saya sesak saat itu juga, untung saja galeri sedang dalam keadaan sepi pengunjung sehingga pekik tertahan saya luput dari perhatian.

Analogi topeng rasanya cocok untuk menjadi penjelas “mata hitam” dalam lukisan Modigliani. Ketika di balik topeng, manusia bukan hanya menyembunyikan kontur wajah tetapi juga ekspresi mata, untuk itulah topeng didesain dengan cara tertentu agar mata menjadi “kosong” – tidak terbaca (kecuali topeng Zorro dan Batman, tentu saja). Namun, Modigliani tidak seperti Picasso atau Matisse yang memberikan keterangan secara gamblang tentang makna dari lukisannya. Setelah lukisan selesai, ia akan menghubungi Paul Guillaume dan berusaha menjualnya dengan harga berapapun. Minimnya penjelasan dari sang pelukis terhadap karyanya menjadikan lukisan “mata hitam” kurang mendapat penghargaan yang layak – Modigliani sendiri nampaknya tidak ambil pusing akan hal ini, karena jika tidak melukis, ia akan melakukan kesibukannya yang lain: mabuk dan berkeliaran dari cafe ke cafe di kota Paris. Tanpa adanya penjelasan dari sang pelukis – lukisan “mata hitam” Modigliani menjadi semakin tersingkir, dan sama sekali bukan tipe lukisan yang dapat dipamerkan di Salon[4] Lukisan, Paris.

Satu abad kemudian tenyata tidak banyak yang berubah dalam interpretasi kritikus lukisan terhadap Modigliani. Van Gogh yang semasa hidupnya tidak dihargai mendapat pengakuan sebagai jenius tak terkalahkan dalam seni lukis, begitu pula Edvar Munch dan Edward Manet. Namun, Modigliani tetap berada di pinggiran, sebagaimana ditulis oleh Adrian Searle pada tahun 2006 – bahwa Modigliani dikenang lebih sebagai seniman pemabuk daripada lukisannya. Searle menggambarkannya dalam kalimat “Martin Kippenberger of his time, but with less talent, and fewer ideas”[5]. Sejauh pembacaan saya, belum ada bantahan terhadap pandangan ini – namun sebagai penikmat lukisan “abal-abal” yang hanya mengandalkan naluri (karena saya tidak paham struktur lukisan), saya harus menyatakan bahwa lukisan Modigliani memiliki bahasanya sendiri. Bahasa ini – jika harus dikonsepsikan – merupakan kutub yang bersebrangan dengan aliran ekspresionisme yang diusung oleh Edvard Munch dan Egon Schiele, karena jika ekspresionisme mencoba untuk menguak sebisa mungkin emosi manusia, maka Modigliani mencoba melakukan kebalikannya: ia menyembunyikan emosi melalui wajah semodel topeng dan mata yang kosong. Dengan kata lain, Modigliani merupakan counter-expressionism (sebuah istilah yang saya buat-buat untuk memudahkan analogi, karena sang pelukis sendiri tidak pernah berbicara apapun terkait aliran lukisan).

Modigliani meninggal di usia 35 dengan meninggalkan karya yang tidak begitu populer dan janda yang bunuh diri sehari kemudian. Lingkaran seniman Paris sendiri nampaknya tidak begitu kehilangan atas kematian sang pelukis, karena ia dikenang dengan cara yang absurd: seorang seniman Italia perlente yang selalu mabuk, mengutip Nietzsche dan puisi de Lautréamont, lalu pergi bersama kekasih orang. Bisa dikatakan tidak banyak yang merindukannya, bahkan diantara kawan-kawannya terdapat sebuah kalimat terkenal: “here comes Modi”, yang berarti sedapat mungkin menghindar darinya. Namun, setelah kematian sang pelukis, hal yang cukup aneh terjadi terhadap lukisan Modigliani, karena walaupun lukisannya dikucilkan di kalangan lingkaran seni elit Paris dan mendapatkan kritik negatif dari para kritikus seni – ternyata ia mendapat perhatian dari para kurator sehingga karya Modigliani kini terpampang di galeri-galeri ternama di dunia. Penerimaan dari para kurator lah – dan bukan dari para kritikus dan seniman – yang menjadikan nama Modigliani dikenal sebagai salah satu maestro Paris. Mungkin, melalui apresiasi murni, para kurator tersebut mampu melihat kejujuran dalam karya Modigliani. Kejujuran yang dikemukakan sang pelukis dalam kalimat singkat: “this is what i see” – sebuah penjelasan yang agak sulit diterima para kritikus, karena kurang rumit dan kurang sophisticated.

Keterangan:

[1] Karya lengkap Modigliani dapat dilihat di modigliani-foundation

[2] Perbincangan dengan John Kastela tentang Kekosongan (Void)

[3] karya awalnya pada tahun 1906 memiliki karakteristik yang berbeda

[4] Salon adalah sebutan bagi ajang eksibisi tahunan Académie des Beaux-Arts di Paris yang telah diselenggarakan sejak 1667.

[5] Searle, Adrian, 2006, Rats teeth and empty eyes,

[6] Karya lengkap dan artikel Modigliani juga dapat dinikmati di Artsy.net

kontak via editor@antimateri.com