Hari Jumat tanggal 7 Maret kemarin, saya mengadakan diskusi (atau lebih enak disebut sharing) dan ngobrol – ngobrol seputar film. Penggambaran yang cukup absurd ya? Well, obrolan film kan bisa apa aja, bisa tekniknya, atau cara directing atau genre film itu sendiri: porno, horror, drama, experimental, bahkan video art – segala macam lah. Dan emang itu intinya. Toh, acara ini mau saya jadikan rutin, sedang “kumpul-kumpul” kemarin tidak saya rencanakan secara matang – spontan begitu saja.

Tidak ada poster atau pemberitahuan yang massive soal acara ini, saya hanya mengabari beberapa teman sejurusan, yang mengikuti divisi saya di HIMA (Sinematografi dalam Departemen Minat Bakat), dan beberapa teman yang memang saya tahu mencintai Film. Dan terjadilah “kumpul – kumpul” ini; saya memulainya dengan menceritakan bahwa acara ini akan saya buat rutin – mungkin tidak selalu di hari Jumat tapi we’ll see, – didalamnya kita bakal share seputar film apa saja yang akan kita tonton dalam waktu dekat ini, atau share soal film-film yang memang favorit kita dan menggugah kita, baik tentang scene apa yang paling diingat dari film itu, atau hal apapun seputar film dalam rangka naikin rasa ketertarikan kita tentang film (tujuan yang sebenarnya konyol, karena orang-orang yang saya undang kemarin sebenarnya sudah tertarik banget sama film). Saya pun mengakui, tidak hanya persiapan yang belum siap (bahkan film yang akan diputar saat itu pun saya belum tahu), tapi juga karena ini pertemuan pertama maka disepakati: kita yang akan menemukan sendiri film yang akan kita tonton dari hasil obrol-obrol. Dan berikut ini cuplikan dari obrolan antara saya dan keempat kawan saya.

Saya buka obrolan. Saya berceritera tentang film-film yang saya tonton dua minggu belakangan ini, yaitu film-film yang tergolong Psychological Thriller dan Crime diantaranya Godfather 3 yang saya tonton lagi sehari sebelumnya. Pengakuan pun dibuat, bahwa saya merasa thrill setiap kali menonton Godfather – dikarenakan plot dan alur ceritanya yang begitu pelan tapi mencengangkan, membuat mata kita tidak bisa menjauh dari layar, sehingga memungkintan kita secara intens berdialektika dengan film tersebut dan unsur-unsur yang muncul dalam dramaturginya, termasuk gejala yang muncul di setiap scene-nya. Pada akhirnya, saya jatuh cinta pada salah satu unsur kuat dalam film tersebut, yaitu setting di tengah kehidupan Italian-American. Lebih–lebih saya menyukai gaya mereka bertutur dan mempraktikan kebudayaannya, sehingga tanpa saya sadari, gaya saya bergerak pun cukup terinspirasi dengan gaya Italian-American di film itu.

Inspirasi (gerak saya) tersebut muncul dalam kata kunci: “mempengaruhi gaya hidup karena kita dibuat tercengang oleh hasil karya Sang Sutradara”. Dan dari hasil penemuan kata kunci tersebut, Reza, kawan saya, menceritakan ketertarikannya terhadap film aksi dan kartun terutama Batman. Dia bercerita tentang salah satu scene dengan dialog yang paling diingatnya, yaitu ketika Batman menyelidiki teman-temannya di Justice League dalam [seri] Film Kartun, Justice League: Doom (2012) dan ternyata berbalik menghabisi temannya. Ketika diadili, Batman, dengan jawaban yang arogan tetapi menawan, mengakui bahwa dia tidak memiliki kekuatan power seperti teman-temannya – sebuah keadaan yang membuat seorang Superman kagum dan memercayakan alat untuk menghancurkannya hanya kepada Batman – tetapi sesungguhnya mereka membutuhkannya, tapi begitupun sebaliknya, dia membutuhkan teman-temannya yang memiliki superpower.

“Siapa sih yang tidak terpikat oleh batman? Mengakui kelemahannya sebagai manusia tetapi memiliki senjata yang justru paling mematikan diantara teman-temannya, yaitu knowledge”, ujar Reza yang kemudian diamini oleh Glen. Komentar tadi semakin memperkuat kenyataan, bahwa karya seni Audio Visual yang ditontonnya secara intens – hanya dalam dua jam – mampu mengubah pola pikir manusia. Dan Glen pun sepihak dengan saya mengenai Godfather yang juga sudah sudah ditontonnya berulang-ulang tetapi sama sekali tidak membuat bosan. Obrolan berlanjut lebih mendalam pada sisi historis gejala tersebut: bahwa film pun bisa dilegitimasi oleh beberapa [oknum] politik untuk dijadikan wahana propaganda paling berbahaya.

Tentu kita ingat bagaimana Lenin melakukan langkah luar biasa yang menjadikan film lebih dari sekedar karya seni. Saat itu tahun 1922, awal dari revolusi Film yang dicanangkan Vladimir Lenin – ia mengatakan bahwa Film juga merupakan kepentingan Negara sehingga setiap film yang dibuat di Soviet, harus dicatat di komisariat pendidikan Soviet. Film-film yang keluar kemudian dibagi dua: film sebagai wadah hiburan dan film propaganda. Dan tentu saja, setiap film yang terdaftar akan mendapat bantuan dari pemerintah Soviet, sehingga tidak heran kenapa perfilman di Russia sangat maju bahkan mereka memiliki Sekolah Film tertua didunia yaitu di Gerasimov Institute Of Cinematography yang didirikan oleh Vladimir Gardin.

Sistem seperti ini yang kemudian di adopsi oleh Hollywood dalam mengembangkan perfilmannya dengan memasukan elemen-elemen propaganda di dalamnya – lebih mengerikan lagi, menjadikan film sebagai komoditi yang menturut sertakan [peletakkan aturan] pasar international didalamnya. Hal ini membuat kita yang berasal dari negeri jauh di luar Amerika bisa mengakses film-film tersebut dengan mudah. Dan semakin banyak nya Film Amerika yang masuk, semakin cepat kita dibuat berfikir sesuai arahan “Sang Maha Sutradara” Amerika itu sendiri. Sebagai contoh, kita turut menjadi bagian dalam perang dingin dulu dengan berpihak pada blok kapitalis, sang jagoan. Dan dalam filmnya, Amerika selalu lebih hebat dari negara-negara Komunis manapun – bahkan seorang veteran perang saja bisa memenangkan perang dimanapun (termasuk perang yang dalam kehidupan nyata sebenarnya Amerika kalah, Gak perlu disebutlah ya perang nya apa (Vietnam) *Ups), hanya dengan seorang diri. Ya, benar, kita sedang juga membicarakan Rambo, setelah ada pancingan dari Bung Hugo.

Dari obrolan diatas, terkesan bahwa filmmaker, baik itu Sutradara, Director Of Photography (DOP), Art Director, bahkan Produser, mempermainkan penonton layaknya sebuah mainan melalui konsep yang dipikirkan secara matang sebelum produksi. Dan ketika berkutat pada Film sebagai wadah yang extra besar, hal-hal immense lain terkesan mengerikan dan mengandung Doktrin. Tetapi, kemudian obrolan beralih ke film yang justru (sengaja ataupun tidak disengaja) memberikan keleluasaan penonton untuk memberi frame tersendiri: penontonlah yang menguasai ide cerita tersebut meskipun film tersebut sudah mengandung ide dan plot [baku]. Perubahan frame dari penonton pada akhirnya dapat mengubah film Drama menjadi Dark Comedy. Seperti pada Cult Classic “The Room” karya Tommy Wiseau yang pada akhirnya kita lebih mengenalnya sebagai film “lawakan yang menyedihkan” karena film tersebut somehow, happens to be very bad – padahal, genre asli yang direncanakan oleh Tommy Wiseau sebenarnya adalah Dark Drama. Kerennya lagi film yang masuk kategoti “So bad that it’s good” itu menjadi salah satu film Cult Classic terbaik.

Contoh lain adalah film yang ramai menjadi pembicaraan tahun lalu yaitu The Act Of Killing karya Joshua Oppenheimer. Ya, film peraih nominasi Oscar yang menceritakan tentang seorang mantan pembunuh (jagal) orang-orang Komunis yang menceritakan kembali aktifitasnya dahulu melalui sebuah film. Film ini bagi beberapa orang mungkin sangat menyentuh hati – menyentuh sangat dalam, sampai sedikit merobek barangkali. Saya sendiri, [dulu] merinding ketika mendengar Anwar Congo menceritakan dengan detail cara-caranya membunuh. Lucunya, film Dokumenter (yang tidak jelas disajikan dalam genre cerita yang seperti apa ini), beralih fungsi dari film yang menyihir penonton untuk ikut menangis dan ngilu, menjadi film yang membuat penonton tertawa terpingkal-pingkal. Saya yang awalnya terharu, setelah menonton film tersebut kesekian kalinya, justru merasakan ada emosi yang bertabrakan antara ingin tertawa tetapi sedih, sehingga saya berpikir “Sialan! dikerjain sama Sutradara nih! -__-“.

Sebuah frame yang tidak jauh berbeda muncul setelah menonton The Room dan Act of Killing. The Room – film yang memunculkan rasa “Kasihan” ini, justru membuat saya menjadi penggemar beratnya karena efek tertawa yang dihasilkannya. Intinya kesamaan dari kedua film tersebut adalah adanya gap antara [plot] yang dimaksud sutradara dengan intepretasi penonton. Gap tersebutlah lelucon yang sebenarnya – bagaimana kita memiringkan suatu cerita sebuah film menjadi ide yang sama sekali berbeda. Dan terkadang gap tersebut, [memang] direncanakan dari awal oleh Sang Sutradara. Namun tetap saja, semua kembali kepada siapa yang pada akhirnya menjadi Sutradara terhadap hasil sebuah karya film: yaitu penonton.

Keasyikan obrol-obrol akhirnya sampai pada titik dimana film tersebut menjadi penting. Hugo, dengan sedikit bercanda, sempat membagi beberapa film yang memang pure entertainment, dan mana film yang memiliki arti yang harus dicari. Dia membaginya sebagai “film yang penting dan tidak penting”. Contoh film yang tidak penting menurutnya adalah Lord Of The Ring karya Peter Jackson dan Star Wars karya George Lucas – meskipun, film yang tidak penting tersebut pasti ada maksud yang ingin disampaikan, seperti pesan moral, maksud sublim seperti propaganda atau gejala-gejala lain yang muncul dalam film tersebut. Film Star Wars, sebagai contohnya, dapat kita kaji dengan kacamata politik – tentang sistem politik yang dijalankan Galactic Empire yang mencerminkan sebuah Monarki Absolut yang dipimpin seorang Diktator, yang mengingatkan kita pada sistem politik feudal – atau dari kacamata filosofis, atau mungkin spiritualis, layaknya pesan yang disampaikan Master Yoda.

Lalu bagaimana dengan “film yang penting”?. Yang jelas, film ini mengacu pada film realis dengan maksud yang memang lebih mudah ditangkap karena memang berkutat pada kehidupan yang dekat dengan kita. Secara kebetulan sebelum kita membicarakan hal tersebut, Raufina, salah satu rekan obrol-obrol kami, menceritakan tentang Film Juno karya Reitman. Film ini menceritakan tentang gejolak emosi Juno yang hamil diluar nikah dengan pacarnya Paulie, disandingkan dengan plot pasangan suami istri Mark dan Vanessa Loring yang ingin mengadopsi anak Juno. Film ini sangat ringan dan cukup mengendurkan otot, dikarenakan bumbu komedi-komedi ringan yang cukup membuat senyum, sebuah cara yang cukup baik dalam menyajikan cerita yang sebenarnya menyeramkan yang dapat terjadi disekitar kita. Juno adalah film yang menampilkan sisi lain gairah sex pasangan anak SMA di Amerika yang berada dalam kasta “Nerd”. Film tersebut masuk kategori film yang penting bagi Hugo karena film tersebut menghadirkan fenomena yang menjadi mimpi buruk, baik orang tua ataupun anak perempuan dimanapun. Tetapi, tidak bisa dihindarkan, jika anak-anak muda seumur kita (tuaan dikit dari Juno dan Paulie) juga memiliki gairah sex yang tinggi – dan film ini seakan menjadi pesan akan banyak hal. Pesan yang dapat diinterpretasikan bermacam-macam: dari Stop Free Sex, saran pemakaian kondom sebagai alat kontrasepsi, atau bahkan feminisme yang ditampilkan sosok Juno yang cuek dan santai dalam menghadapi berbagai hal, atau juga tokoh Vanessa, sebagai seseorang yang mempunyai konflik pribadi dan politis – tokoh yang disukai oleh para Feminis.

Film Juno menutup obrolan kami malam itu – sebuah obrolan singkat seputar ketertarikan akan film sampai wawasan-wawasan baru seputar itu. Tapi kami bersepakat, bahwa acara ini tidak sebatas berbagi pengalaman, tapi juga bisa menjadi ajang saling share dan copy film yang kita punya. Setelah sharing dan berdiskusi, akhirnya acara malam itu sampai pada pemutaran film, sebuah film yang menjadi simpulkan spontan dari diskusi tadi: Be Kind Rewind karya Michel Gondry. Berikut review film tersebut:

Be Kind Rewind adalah film drama komedi karya Michel Gondry yang keluar pada tahun 2008. Diperankan oleh si pelawak bermulut besar yang kerap mengeluarkan nyanyian merdu, Jack Black dan Mos Def. Kira-kira kalau kita dengar dan lihat sekilas, – bahwa film ini merupakan Komedi yang diperankan oleh Jack Black, – maka kita bisa nebak-nebak kira-kira akan jadi seperti apa film ini?. Memang peran Jack Black disini hadir dengan “sangat Jack Black”, tidak seperti dia ketika tiba-tiba muncul di film The Holiday karya Nancy Meyers atau Ben Stiller di film The Secret Life Of Walter Mitty (mengagetkannya, itu adalah karya nya sendiri). Tapi, kita harus baca lebih dalam mengingat yang bikin film ini adalah Michel Gondry. Yup! The one behind the magical surreal films, “The Science Of Sleep”!

Disini Gondry hadir dengan cerita yang sangat simple, namun kita masih bisa ber-fantasi tinggi bersamanya – garapan yang keren, lagi ditambah bumbu komedi segar yang mungkin akan cepat dilupakan, tetapi tetap seru untuk dinikmati. Ya! Film ini memang bukan untuk dinikmati secara serius atau untuk film dengan adegan-adegan yang bisa membuat kita tertawa seperti hal nya kita menonton film Leslie Nielsen atau Mike Myers. Walaupun lucu, ceritanya tidak terkesan norak, meskipun ada bagian yang memang terkesan dipaksakan, tetapi justru adegan itu menjadi lawakan segar yang berhasil membuat kita geleng-geleng kepala sambil senyum. Spoil dikit deh ya, adegan itu menurut saya ketika Jerry (Jack Black) tiba-tiba kesetrum dan magnitized sehingga membuat Kaset-Kaset VHS di toko tempat kerja Mike (Mos Def) rusak. Aneh bukan? Tapi jujur, kamu bakal tersenyum. Belum lagi jika kamu lihat adegan kesetrumnya, dengan CGI seadanya, tetapi plus warna film yang luar biasa ciamik dan enak dilihat (Michel Gondry banget lah atau emang DOP nya yang jago?) – sebuah adegan yang sayang banget untuk dilewatkan. Memang tidak semua lawakan dari film ini mudah dilupakan. Hmm well, terhitung banyak sih yang sangat memorable: favorit saya, ketika Mr. Fletcher pergi dan menitipkan tokonya pada Mike, dia menuliskan pesannya di kaca jendela kereta yang bertuliskan “KEEP JERRY OUT” yang terbaca dari luar kereta oleh Mike, “PEEK YRREJ TOU”. Disitu adu mulut antara Mike dan Jerry ketika dengan polosnya berusaha menyelesaikan “teka-teki” (yang sebenarnya bukan) tersebut, sebuah adegan [yang dikemas] dengan benar-benar bodoh dan mengocok perut.

Satu lagi yang bikin saya sangat respect terhadap film ini adalah, saya merasa film ini adalah sebuah tribute untuk era nya VHS (Video Home System), itu loooh sebelum laser disc yang bentuk nya persegi panjang kayak kaset gitu. Yaa, memang film ini banyak membuat kita bernostalgia pada generasi Kamera Video, spesifiknya, Video Kaset. Seperti ketika Gondry menampilkan Jerry dan Mike membuat film ala kadarnya berdasar film yang sudah ada, lalu dinamakan “film yang sudah di Sweded–kan”. Apa itu Sweded? Hanya Michel Gondry dan Jack Black yang tau. Film ini juga menjadi Tribute kepada para Low atau bahkan Zero Budget Film maker. Dalam film ini diceritakan, untuk mengganti film-film yang rusak tadi, mereka lantas membuat kembali film-film tadi dengan Kamera Video Murahan dan Set serta Efek seadanya – kreatifitas mereka dalam membuat beragam efek serta set tersebut benar-benar mengundang tawa. Dan film-film yang di Sweded kan juga bukan film-film biasa, tetapi Blockbuster yang sangat terkenal: Ghostbuster, Rush Hour 2, 2001: Space Odyssey, Robocop, Driving Miss Daisy, Man In Black bahkan Lion King dan lainnya.

Mungkin kita akan merasa sedikit Melancholic jika melihat gejala-gejala sosial yang berlangsung ditengah-tengah kehidupan Mike, Jerry dan Mr. Fletcher (Danny Glover). Mereka tinggal di kota kecil di Passaic County, New Jersey, tempat yang sepertinya tidak ada yang bisa dibanggakan – kecuali, bahwa tempat tersebut adalah tempat kelahiran musisi Jazz kenamaan Fats Wallers. Dan secara kebetulan tempat kelahiran Fats Wallers adalah di toko penyewaan VHS Be Kind Rewind milik Mr. Fletcher dan tempat Mike bekerja. Diawal Film digambarkan, Mike dan Jerry sedang mencorat-coret tembok terowongan dengan gambar muka Fats Wallers: bukti bahwa beliau adalah satu-satunya tokoh yang dibanggakan di kota tersebut. Ada juga cerita tentang “amnesia sejarah”, melalui plot bahwa toko Be Kind Rewind tersebut akan di hancurkan dan di ganti dengan Mall. Lalu baik Mr. Fletcher maupun Jerry dan Mike berusaha mati-matian dengan cara-cara yang konyol untuk menggagalkan penghancuran toko tersebut. Meskipun ending cerita ini bisa ditebak, tetapi tetap saja jika kita melihat akhirnya yang dikemas cantik dan manis, kita bisa dengan sekejap melupakan komedi-komedi aneh nan menggemaskan ala si polos Mike dan si sok tahu Jerry, dan kembali diingatkan pada kualitas Gondry.

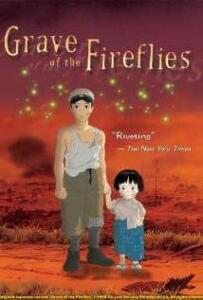

Demikianlah kira-kira akhir obrolan dan sesi menonton kami Jum’at kemarin, jika kawan-kawan tertarik dapat bergabung bersama kami setiap jum’at pukul 10.00 di Sekre Antropologi, Fisip, UNPAD. Minggu depan (14 Maret 2014) rencananya kami akan memutar Grave of the Fireflies karya Isao Takahata – tapi sekali lagi, film yang diputar dapat diubah tergantung hasil diskusi dan obrol-obrol nanti. Tujuan kami tidak lain dan tidak bukan: untuk melakukan apresiasi terhadap film dan mencoba menangkap pesan apa yang muncul setelahnya.

Keterangan:

*Tulisan ini diedit seperlunya oleh tim redaksi tanpa mengubah konten

* Jika ada yang berminat untuk bergabung dan berapresiasi, dapat menghubungi Oscar Lolang (08158102509)

Sumber Gambar Feature

Anne Bancroft dan Nadya Hutagalung adalah contoh perempuan yang saya ingin nikahi 😛

Lanjutkan…!!! kalau saya cukup dua film yang tidak ada bosennya: film perang dan Janji Johni 🙂 ..nice description

sayang sekali tulisan ini berupa tulisan, dan bukan rekaman percakapan.

Ngobrol merupakan awal yang baik untuk meningkatkan antusiasme yang muncul, ada baiknya juga apabila obrolan ditambah dengan kritik dan evaluasi. Saya jadi teringat dengan beberapa obrolan yang mengarah pada karya-karya besar dalam dunia seni. Sebagai contoh lahirnya French New Wave bermula dari obrolan dan kritik mengenai aliran NeoRealisme yang waktu itu sedang menjadi tren. Sutradara-sutradara seperti Bresson, Chabrol, Godard, Rivette, Rohmer, Truffaut, dkk mungkin pada awalnya hanya berawal dari obrolan yang mengarah pada terbitnya majalah Cahiers du cinema.

Munculnya aliran Impresionisme dalam lukisan, musik Nasionalis Russia, Literatur Modern, dll pada awalnya hanya berupa obrolan yang kemudian menjadi tulisan dan selanjutnya menjadi karya. Semoga obrolan yang pada awal mulanya kecil ini mengarah pada lahirnya para Sinemator yang lebih berbakat dan berkualitas dari yang sudah ada di Indonesia saat ini.

kak oscar kenalin ini mas agung, mas agung kenalin ini kak oscar, sok kalian ngobrol soal film, aku ngabandungan ajah :p

ahahahhahha, 🙂

Sederhana, terstruktur dan luas. saya kira bung lolang ini tau apa yang sedang dibicarakan. Saya apresiasi tulisan yang saya anggap oase dan renyah untuk dibaca ini. Lain kali saya ingin ikut berbincang lebih serius mengenai segala hal tentang film.

apresiasi dan ajakan mengobrolnya akan kami sampaikan ke penulis…trims sudah mampir ya kak milton 🙂